>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

清洲 > 名古屋

ひと通り 桜を撮った 後で来て

清洲城の信長像。

いゃぁ〜、桜、満開! 人でもすごいね…、で、気がつくと、信長さんの像!「だいたい、この像を見るために、立ち寄ったんじゃないの? 信長さん、おこってるよ!」

…と、おもいきや、普通の顔と言うか、思案の顔かな。話しかけるでない!って感じ。「桶狭間、出陣前の顔かな?」

右の手が 刀のつかより 数珠にぎり

清洲城の信長像。

神をも恐れぬ信長さん。仏をも恐れぬ信長さん。神に会うては神を斬り、仏に会うては仏を斬り…。「それ、柳生十兵衛じゃない!」

いやいや、九世紀、中国は臨済宗の開祖、臨済義玄の言葉。「映画じゃないの?」 何ものにも囚われず、自由闊達に考える。まさに、信長さんだね。

「でも、数珠を首から掛けて、握ってるね。」 まだまだ、清洲の信長さんだからね。

実像の 分からぬ姫や 木陰から

清洲城の濃姫像。

「この方、謎の姫様なんだってね。」う〜ん、そうみたいだね。斎藤道三の娘だから、豪快に本能寺で戦って、亡くなったものとばかり、思っていたけど…。

「ほぼほぼ、何ひとつ分っちゃいないと言うような感じ。」 まぁ、小説家、脚本家は、喜んでいるだろうね。味付けし放題だもんね。「ある意味、文化に一番貢献できる人じゃないかな?」

敦盛を 舞って出陣 清洲城

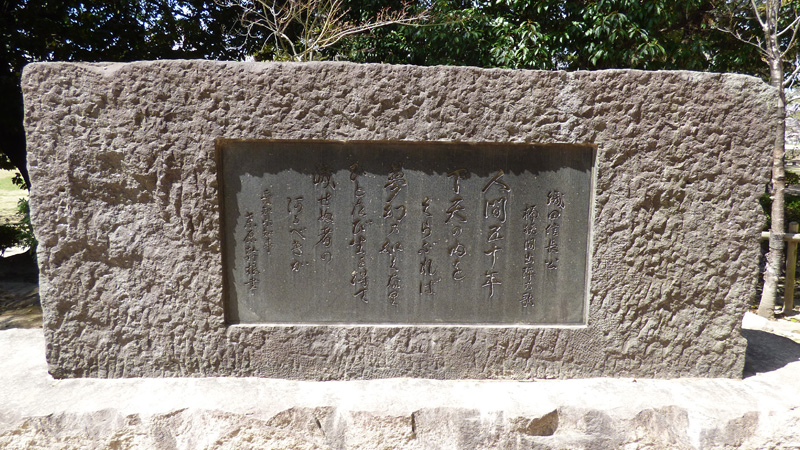

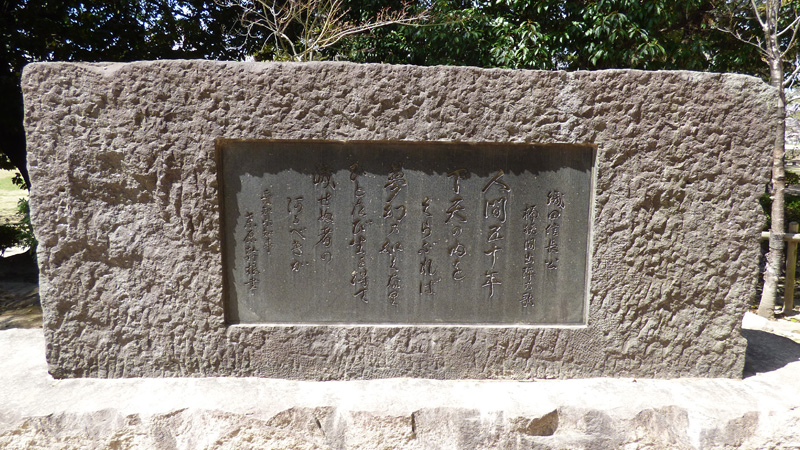

織田信長公桶狭間出陣乃歌の碑。

「敦盛って、平敦盛?」 そう、源平合戦は、一ノ谷の戦いで、熊谷直実との一騎打ちに敗れ、わずか16年の生涯を閉じた武将。「文化面で、多大な貢献をしているけど、ここでは、日本史の表舞台に登場して、歴史をうごかしているよね。」

確かに、幸若舞、敦盛がなかったら、信長さん、決断しなかったかもね。

人間五十年

下天の内をくぶれば

夢幻の如くなり

ひとたび生を得て

滅せぬ者のあるべきか

菜の花を 添えれば土の 匂いして

清洲城。

「不思議だね。町の中にあるのに、この写真だと、思いっきり郊外にあるように見えるね。」

もともと、お城って、軍事施設と言えると思うけど、花が合うね。

清洲城 最後の城主は 信成くん

清洲城。

「信成くん…って、織田信成くん? フィギュアスケートの?」 そう、2010年に、一年間の名誉城主に就任してるよ。

「清洲に、織田家復活だけど、信成くんって、ホントに信長さんの子孫なの?」 いや、違うんじゃない? だって笑顔良しだもん。「そこっ?」

花の額 順番待って 清洲城

清洲城。

誰かが、撮影のいいポイントを見つけたら、それを見ていた人が、順番に一、ニ枚ずつ撮っては、どうぞ、ってな感じで、譲っていく。撮った人の顔も笑顔、次に撮る人も笑顔。いいね。この雰囲気。この光景。

花の道 お城なくても 人集い

清洲城。

究極の話、そう言うこと。「まぁ〜、今日は、そう言うことでも、いいんじゃない…かな。で、お城の中は、入ったの?」 は、入ってない。「結局、そう言うことでしょ。」

清洲越し 橋まで一緒に 引っ越して

五条橋。

「清洲越しって言うのは?」 江戸時代の初め、名古屋城を築城した時に、清洲の街を、丸々引越しさせた。「丸々?」 そう、その丸々の例がこの橋。「へ〜、橋まで、持っていく? ここ、街道なのに??」

ふるさとを 思うような 姿など

信長ふるさとの看板。

信長のふるさとって、あるね。「なんか、すごい違和感がする言葉だね。」

そうだね。ふるさとっていうと、生きてきた道を振り返って、懐かしく思うところ、って感じがするけど、信長さんは、常に前に進む人、後ろを振り向かない人ってイメージするからね。

湊へと 津島街道 ここからも

新川橋。

「おっ! 津島への道、また、あったね。」 これが津島上街道って、言われている道だね。「いつかは、この道も、行ってみたいものだね。」

名君で あればあるほど 捨ておけず

新川。

この川は、江戸時代中頃に造られた、人工の川。水害の絶えなかった庄内川西岸において、庄内川をオーバーフローした水や、西岸地域の何本もの河川の排水のために計画された。言い出したのは、この地域の総庄屋を勤める丹羽義道。「総庄屋?」 そう、清洲十四ヶ村総庄屋。ってことは、みんなの総意というか、切なる願いだね。勘定奉行の水野千之右衛門が、具体的な計画と予算を殿に提示。「どうなったの?」

却下! 「ダメじゃん! 名君‼︎」 そう、この時のお殿様は、尾張藩中興の名君、徳川宗睦(むねちか)公。でも、その時点では、藩の財政状態は悪く、とても工事を行う余裕はなかった。しかし…。「しかし?」

1779年に、庄内川の大洪水が発生する。惨状を目の当たりにして、名君は、計画実行を、指示したようだね。「さすがわ名君。よかったね。」

いやいや、ここからが問題。「何? なに?」

民のため 御三家あるじを だましても

新川。

新しく川を造る計画、これ、結構、壮大なもの。ざっとだけど、幅約六十〜七十メートル、長さ二十キロ。「二十キロ…、まぁ、確かにトンデモない工事だね。」

そして、工事着工後に、これまたトンデモないことが、発覚する。「何? なに?」

工事費用が、随分と過小に計算されていた。「えっ? 今でもよくある、上乗せして、自分のポケットに入れるってやつの反対だね。計算間違い?」

いやいや、責任者の水野さん、藩の内情を知っているから、実際の見積もりでは、絶対に殿様の裁可がおりないと考えた。逆に言うと、流域領民の生活を守るための工事をスタートさせるには、まず、少なく見積もって、裁可を受けるしかないと。

「でも、結局、バレたら、工事が縮少されて、当初の計画の効果が発揮できないんでは?」 いやいや、工事は、やめられない!「えっ? なんで? なんで?」

騙された 方も名君 民のため

新川。

水野千之右衛門さん、工事区間の二十キロを、二百ヶ所に分割して、同時着工させた。「なんと…。工事の縮小のさせようがないね。」

水野さんは、責任をとる形で…。「えっ? この時代だから、もしかして、切腹??」

役職を降格、謹慎。「よかった。」 と、思っていたら、ひと月も経つと…。「切腹?」

元に戻って、工事を差配していた。「ほ〜、さすが、名君。」 そして、ある意味、試されているような気もするこの名君も…。「名君も?」

将軍に対して、頭を下げ、幕府から公金を出してもらっている。新川開削の工事は、三年で完成。完成翌年の大洪水規模の気象も、乗り切ったそうな。

一家臣 生きてるうちから 碑が建って

新川。

新川の開削から、三十年ほど経ったころ、水野千之右衛門の顕彰碑が、建てられた。「まだ、江戸時代だよね?」

江戸時代だと言う以前に、まだ、本人が生きているうちに、建てられた。「すごいね。尾張藩の一家臣でしょ。」

それだけ、流域領民の、願いが大きく、感謝の気持ちが深かったってことだよね。

開削で 全て終わった わけでなく

新川。

実は、新川は開削完了で、おしまいではない。「そうなの? これだけ、やったのに?」

水野千之右衛門も、そう思っていたようだけど、開削したところで、数十年経つと、土砂がたまり、排水能力が落ちて、洪水の発生するリスクが高まると。「なるほどね。じゃぁ、どうするの?」

荒れている山をなくす。植林とかね。それと、川の土砂を流すこと。「う〜ん、流れが緩やかだと、砂が溜まっていく一方だからね。」難しいよね。

今でも、流域では、ビル、マンション、工場などでは、雨水浸透ますや、雨水調整池の設置、駐車場などでは、透水性舗装等の対策が必要とされているようだね。「できるだけ、降雨時の増水を抑えるってことだよね。」

家々も 電線あれども 迫力の

新川橋から見る御嶽山。

「お〜、あの雪をいただいている山は?」 う〜ん、たぶん、おそらく、御嶽山、だと思う。

「…、神の山。前に、電柱、電線、色々あるけれど、ホント、迫力あるね。いいね。」

異文化の 土地に来たよな 屋根神様

屋根神様 飴茶庵。

「お〜、あれが、屋根神さまですか。」 そのようだね。たまたま、交差点で立ち止まったから、見つけたけどね。

「お供えとか、どうやって置くの?」 すわぁ〜。いきなり、その手の質問?「だって、自分が、この家のひとならと思うとね。物をもってのハシゴは無理だし、二階から出て物を持って屋根の上を歩くのも、怖いし…。」ネットで検索すると、梯子をかけて、って、あるね。あきらめて。「…。」

家でなく 組町内を 守る神

屋根神様 飴茶庵。

「屋根神さまって、家の屋根の神さま?」 なんか、直球的な質問が多いね。

屋根神さまは、文字通り屋根に祀っているから、そう呼ばれているみたいだね。実際に祀られている神さまは、秋葉神社、津島神社、熱田神宮や、地元の氏神さまのようだね。「見たところ、各家ごとに、あるわけでもないの?」

そのようだね。たいていは、小さい規模の地域で祀られているみたいだね。「へぇ〜、そうなんだ。」

下を見ず 周りも見ずに 二階見て

屋根神様 一休庵。

「なんか、さっきから、歩く姿勢が、変だけど?」 そうだね。屋根神さましか、見てないと言うか…、あっ! あった‼︎

2022.04.01.午前:

清洲から枇杷島まで、てくてく。

宿場リスト

稲葉 > 清洲 | 名古屋 > 宮