>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

名古屋 > 宮

お城より 難攻不落 能楽堂

能楽堂 加藤清正公像。

「えっ、難攻不落? ここ、お城の出丸になっているとか? 何?」 写真のとおりだよ。

「あぁ〜、清正さん。 まぁ〜、お城より、でかいもんね。笑。」 名古屋城は、幕府が加藤清正はじめ、西国大名たちに造らせたものだけど…。

幕閣「上様、名古屋城が完成しました。」

家康「民衆は、驚いてるだろう?」

幕閣「ははっ、度肝を抜かしております。」

家康「民衆は、わしのこと、どう言ってる?」

幕閣「さすが、清正公と…。」

家康「何で、そうなる?」

花開く 百万石の 城下町

名古屋城 尾張藩の話。

「尾張藩って、何万石?」約62万石だね。「親藩で、御三家筆頭で、この石高。」

でも、新田開発とかも、推し進めたから、実高は100万石近くあったとか。人口も増えて、賑わって、文化も花開いて、言うことなしだね。

幕末の領地の石高を合計したら、82万石弱あるね。しかも、領内は、四公六民だからね。同じ御三家の紀州藩では、最も過酷な時で八公二民、水戸藩も見栄張って表だかをかなり高めに申告していたそうだから、領民は苦しかったみたいだし、やっぱり、住むなら、名古屋だよ。「どこの、不動産屋さん?」

御三家の 尾張藩祖は おかかさま

名古屋城 お亀の方の話。

「まぁ、初代城主のおかあさんだから、藩祖と言えないこともないけど…。」

尾張藩初代徳川義直は、家康とお亀の方との間に生まれた子供。「うん。」

尾張藩に幕府から付けられた家老、今尾三万石を領した竹越正信は、お亀の方が、最初に結婚した相手との子供。「そうだったの? 藩主とは、父違いの兄弟なのね。」

同じく幕府から付けられた重臣で、美濃駒塚一万石を領した石河光忠は、お亀の方と二回目に結婚した相手との子。「そうなの? やはり、藩主の異父兄ね。」

さらにさらに、重臣で尾張大高一万石を領した志水宗清は、お亀の方の父親。「すごいね。お亀の方の、藩、だね。」

膝下に 子等置き孫の お嫁まで

名古屋城 お亀の方の話。

尾張藩を磐石なものとするために、お亀の方の、活躍は続く。

結婚して十年経っても子供のできない藩主義直に、体の丈夫な側室を見つけてくる。「おや、おや…、でも、そのまま行けば、無嗣断絶だよね。」

見事に子供、光友が生まれると、さらに、さらに、布石を打ち、三代将軍家光の娘、千代姫三歳を、光友の正室にもらい受ける。「すごいね。母、強しだね。」

すこし前に、お亀の方が主役の舞台があったんだそうけど、そのタイトルが、尾張名古屋は母でもつ。「まったく、だね。」

関ヶ原 終わってからの 生まれなの

名古屋城 徳川義直公の話。

「えっ? どう言うこと?」 そのまま。関ヶ原の戦いの、ニ、三ヶ月後に、生まれているね。「じゃ〜、御三家は…。」 当然、関ヶ原の戦いの時点では、誰もいないね。「なんとね〜。」

歴戦の 戦の鬼が ぼやくのも

名古屋城 福島正則公の話。

名古屋城が、できた時点で、徳川義直は、まだ九歳。普請中に、福島正則が、江戸や駿府はまだしも、妾の子の築城まで、こき使われてはたまらん、と、ぼやいたとか。

「豪快だね。」文句ばっかり言ってるけど、仕事のできる人。戦も、領国経営もね。

堀川の開削もしてるし、福島正則像が、あってもいいと思うんだけどね。市長! m(_ _)m。

女色にも 遊興酔乱 歳とれば

名古屋城 徳川光友公の話。

江戸時代、元禄三年から四年にかけて、まとめられた本がある。一説には、御公儀隠密の本とも、言われている。「隠密の? 各藩の内情を探ったもの?」

そう、たとえば、尾張藩徳川光友公は、次のように書いてあるね。

天性淳直にして才智発明也。

寛仁にして驕慢の心かつてなく、

行跡穏和にして、しかも威光備われり。

「な〜んだ、隠密って言っても、所詮はサラリーマンと同じだね。やっぱり、将軍家の親藩で、御三家筆頭だから、持ち上げて書いているのかな?」

しかし、最後の方には、次のようにある。

ただし以前は女色に触れ、

遊興を催し、乱酔におよび給うことあり。

今も然るや否や風聞なし、

ご老衰たれば定めて然らじ。

「すごいこと書いてるね。これ、本人が見たら、叩き斬られるよ。しかも、さいごは、笑いまで取ろうとしてるし。」 まったく。隠密が報告したこと、ボツにしないで掲載する役人も、すごいと思うよ。

関ヶ原 東西大将の 血を継いで

名古屋城 徳川綱誠公の話。

三代目藩主、徳川綱誠(つなのぶ)公。徳川家康のひ孫である。母は、三代将軍家光の娘、千代姫。「血統は、ピカイチだね。」

さらに…。「さらに?」 千代姫は、石田三成の、玄孫なので、綱誠公には、家康の血も、三成の血も、流れていることになる。「すごいね。」

長生きしていたら、きっと八代将軍になってたんじゃないかな。

皆認む 聖人君主も 難ひとつ

名古屋城 徳川綱誠公の話。

綱誠公、元禄四年だと、三十九歳くらい。「元禄四年って、先ほどの隠密の本が、まとめられた年?」

そう、綱誠公のことも、ちゃんと書かれている。「ドキドキ…。」

光友公同様、才あり、仁心あり、柔和であるが、内には勇猛さのある大将だって。「ほ〜、よかった。」 でも…。「でも?」

これまたひとつの難は、女色にふけり、妾を多く召しおき、その妾の親類縁者下劣の輩まで召し出され、禄を与えると。

「さすが、公儀隠密、容赦ないね。」最後に記されている。

酒は以て徳を昏くし、

色はこれ志を惑わす。

「この隠密さん、何者?」

将軍家 継いでいたなら いかように

名古屋城 徳川吉通公の話。

吉通公といえば、文武に優れ、名君と評判された方。六代将軍家宣の、将軍継嗣に関しての遺言は、幼少の家継の後見として、吉通公を、西の丸に入れる、あるいは、吉通を将軍にして、すべて任せる、と、考えていたそうな。「…それ、白石さんが、反対したの?」 …、残念。

不運は続く。吉通公、生母を饗応した直後に、吐血して亡くなったそうな。「それ、毒殺?」 ふつう、そう思うよね。これは、きっと…。「何? なに? いいなさいよ。」

独り占め とてもいいよな 悪いよな

名古屋城 内堀の鹿。写真中央少し下、石垣の日陰に。

「あれっ? お堀に、何か、いる?」 おっ、よく見つけたね。鹿だね、鹿。「迷い込んだ? って言っても、こんな街中だし…、東山動物園から逃げてきた?」

いやいや、ことの始まりは、江戸時代。お城の奥女中が飼っていたらしい。でも、発情期に暴れまわるので、お堀に入れたとか。「それ、このお城を築いた西国大名が見たら、泣くんじゃない? でも、一頭だけしかいないね。」

そうだね。昭和期は、数十頭いたらしいけどね。どこをどう見ても、一頭しかいないよね。ちょっと、かわいそうかな。

泰然と 争うなかれ 将軍位

名古屋城 徳川継友公の話。

「継友公は、吉宗さんと、将軍継嗣を争ったことで、有名だね。」落語のネタにもされているよね。

江戸城登城の際、鍛治屋の音がする。

トンテンカン、トンテンカン。

よくよく、聞くと、

テンカトル、天下取る。

しかし、評定の結果は、紀州公に。

下城時、鍛治屋が刀を水に浸ける音がする。

キシュー。

でも、尾張藩では、『尾張は、将軍位を争うべからず』という不文律があり、何も活動をしなかったとのこと。「王者の風格ってとこだよね。さすがわ、御三家筆頭だね。」

倹約で 頑張ったのに あだ名つき

名古屋城 徳川継友公の話。

継友公、ちょっとぬけてるところもあるようだけど、藩財政を立て直して黒字化させ、名古屋の町の人口も増えて、にぎわいつつあった。「将軍には、なれなかったけど、評判は良かったの?」

いや〜、それが〜、藩財政黒字化の緊縮財政が裏目に出たのか、性格短慮でケチ、とか、尾張大納言と尾張大根をかけて、切干大根とか、言われたそうな。「ちょっと、かわいそうな気もするね。」

旧街道 歩道よりかは 広いかな

那古野。

旧街道とは名ばかりの、きれいな都会の中の道路を、歩いてきたけど、次の交差点から向こうは、なんだか、昔の雰囲気が、残ってそうな…。

「なんだか、今歩いている道の、歩道より狭くない? いや、ちょっと広いかな?」

五条橋 これって清洲の 五条橋?

五条橋。

五条橋と言えば? 「五条橋と言えば…、えっ、これ、あの、清洲の五条橋⁉︎」

そのようだね。清洲越しで、街ごと名古屋に引っ越した際、一緒にやってきた橋だね。「ちょっと、待ってて。橋、渡って、戻ってくるから。」 笑。

こりゃずばり 屋根神様だよ 地におわす

五条橋。

「屋根神さまに関しては、段々と見る目が肥えてきたようだね。地上にあるけど、屋根神さまだね。」

そうだね。地上に降りた最後の屋根神さま。「何? それ? なんかの歌詞に、あったような、なかったような…?」 無意識に、出ただけです。m(_ _)m。

アーケード 何か足したい 気もするが

円頓寺商店街アーケード。

円頓寺(えんどうじ)商店街。なんか、あっけらかんと明るいような、閑散としているような、レトロのような、古いだけのような…、でも、美しいよね。

「このヒモのようなものは、装飾じゃなくて、単にアーケード屋根の開閉のための滑車のロープ?? 確かに、これが、きれいだね。」

でも、なんだろう。何か、とっても足りないような気がして…、何かしてやろうって言う気がしてくるね。ここ。

商店街 あせていくよで 元気かな

円頓寺商店街 壁画。

「ほ〜、商店街に何か足したいって言う人、他にもいるんだね。」 これ見たら、この商店街、ただものではないぞって感じがしてくるよね。

これは、愛知トリエンナーレ2019の作品だね。「それって、あの、表現の不自由展で話題になった?」 そう。あれは、論外だけと、あれがすべてだって思ってる人も多いのでは。会場も、いくつかあって、いろんなことに挑戦しているようだね。

ここは、円頓寺の会場。この壁画の前のアキ空間は、商店街の名前になっている円頓寺さんの前の駐車場。ここに、特設ステージを設けて、約四十日、日替わりで様々なアーティストによるコンサートが開かれたそうな。

「すごいね。日頃、買い物に行く商店街で、日頃お参りするお寺の前でね。」 やっぱり、このアーケードには、芸術家の心をくすぐる何かが、あるのかな。「どこの芸術家??」

戦争で 天守は焼けても 鬼子母神

円頓寺。

このお寺には、子供の守護神にと、尾張藩藩祖義直公の側室、貞松院が寄進した鬼子母神像が祀られている。

鬼子母神像は、名古屋城天守閣の棟木の余材で刻まれたそうな。「なんとね。天守閣と兄弟なんだ。」

見るからに 商売繁盛 滲み出て

金刀比羅神社。

いやぁ〜、目を引くね。美しいね。写真は、商店街に面していない側面。商店街の方は、半軒分くらいの、小さい神社。「小さいけれども、商売繁盛のパワーが、滲み出してる感があるね。」

この神社、元々は、名古屋城築城時から、城内三の丸の、重臣大道寺家の屋敷内にあつたとか。「藩の重臣が、商売繁盛の願掛けしていたとは、ちょっと思えないけど?」

いやいや、藩財政立て直しとか? 「そうくる?」

出陣ぞ 目指すは市役所 県庁か

円頓寺商店街 信長像。

「お〜、黄金の信長公‼︎ なんか、清洲で見た時と、随分と雰囲気がちがうよね。」 そうだね。清洲の信長公は、現実に存在した一人の人間って感じだけど、こちらは、ファンタジーの世界にいるみたいだね。イケイケだね。商店街の活気の源って感じ。

「鉄砲もって、どちらへ? この方向は、市役所? 県庁?」 けしかけるんじゃない‼︎ 「m(_ _)m。」

商店街 空気読みましょ 秀吉さん

円頓寺商店街 秀吉像。

「お〜、秀吉さん‼︎ なんか、ちょっと、暗くないですか?」

豊臣秀吉といえば、明るくって、陽気で、笑顔よし、人たらしで…、ってな、感じだけど…。人の意表をつくのが好きだから、わざと今日は、正装して、神妙な顔してるんだろうかね。「突然、ひょうきんに、なったりしてね。」

ここは、円頓寺商店街の江川線の交差点からの入り口。この像は、商店街を活性化しょうという意図だと思う。「信長さんに、秀吉さん、二人の天下人が陣取って、すごいね。」 なんの、なんの、まだ、まだ。交差点を渡ってみましょう。「??」

なかなかに 己が失敗 見せるとは

円頓寺本町商店街 家康像。

「お〜、家康さん‼︎ 三人目の天下人だね…、って、これまた、秀吉さん以上に、暗い顔してるね。」 でも、これ、よく見る構図だね。三方ヶ原の戦いで、負けた時に描かせたやつだね。

「なんか、でも、見れば見るほど、毎日、商店街にやってきて、長いこと話していく、近所のおじいちゃんにしか見えなくなってくるけど。」 いゃぁ〜、でも、夕方になってタイムセールスになると、満面の笑顔になるんじゃないかな? m(_ _)m。

老公が この地にいると いうことは

円頓寺本町商店街 光圀像。

円頓寺本町商店街の江川線交差点からの入り口、交差点四隅のもう一つの像は?

「こ、こ、こ、黄門さま‼︎ …、なんで?」 すわぁ〜。「おいっ‼︎」

全国漫遊の旅…、と、いうか、全国放送してたから、知名度的には、天下人と言っても、いいのかも。

実は、商店街活性のために、これらの像を寄付された方が、好きだったからだそうです。「黄門さまの高笑いが聞こえてきそうだね。」

まけぬなら やな客ばかり 天下人

円頓寺商店街・円頓寺本町商店街の像。正面は、秀吉さん、右に渡った角に信長さん、交差点の対角線向こう側に家康さん、左の横断歩道渡ったとこにご老公。全員入ったけど、ちょっとわかりにくいね。m(_ _)m。

「交差点に、天下人が勢揃いして、いいね。」 そうかなぁ〜。「えっ? どうして?」 お客さんとして、考えたらね。「お客さんとして?」

三人の天下人を、お客さんとして、有名なホトトギスの歌、鳴かぬなら、を、まけぬなら、に、変えるとね。

「お客さん、これは安くできないわ。」

「まけぬなら 殺してしまえ …。」

「まけぬなら まけさせようぞ …。」

「まけぬなら まけるまで待とう …。」

「確かに、やな客ばかりだね。笑。」 m(_ _)m。

着飾るや 天下人たち 尻目にし

江川線のりす像。

「おっ! このリスちゃん、いいね。」 ご老公の少し南にあるんだけど、なんか、天下人たちより、品があるような…、m(_ _)m。

慣れてきた 自然に目に入る 屋根神様

四間道(しけみち)。

おっ、屋根神さま!「ずいぶんと、慣れてきたね。なんか、もう、屋根神さまの方から、目に飛び込んでくるって言う感じだね。」

街道じゃ ないけどどんどん 引き込まれ

四間道。

「あの〜、みち、間違えているんじゃない?」 そう、美濃路の旧街道は、一筋東の筋だけど…。この景色、行かないわけには…。

「そうだね。でも、よく、戦争の空襲で、残ったよね。」奇跡だね。

四間道と どちらが裏か 表かな

那古野。

「おっ、こちらの道も、いいね。四間道と、一筋違いで、雰囲気が変わるんだね。」

そうだね。近くで、違う街並みを、楽しめて、いいね。

二つ目の 浅間の神社 富士はまだ

浅間神社。

浅間神社、二つ目だね。と、いうことは…。「ということは?」 富士山、そろそろ、見えるのかな?

「それは、まだ、ちょっと、無理じゃない?」 そうだね。ビル、立てこもってるし。「いやいや、そうじゃなくて。」

この神社は、街の中にあるけど、何気に樹齢三百年を超える木々があるようだね。「やっぱり、大樹があると、風格が増すね。」

振り返る 景色とあまりに 違い過ぎ

桜通。

古い街並みの残る旧街道から、広い道、桜通に出ると、ビックリ、高層ビル群!「まぁ、広い道も、高層ビルも、珍しくはないけど、歩いてきた道とのギャップが、すごいね。」

まったくだね。時代劇のセットの横に、現代のドラマのセットがあるような感じだね。

参拝の 人の姿勢が パワーかな

下知我麻(しもちかま)神社。

本日、最初に前を通った神社だから、安全祈願で、参ろうかと思ったら…。「思ったら?」おじさんが足早にやって来て、ピシッ、ピシッ、ピシッと、二礼二拍手一礼して、去っていった。「毎朝の日課なのかな?」

…と、あっけにとられていると、別のおじさんがやって来て、また、ピシッ、ピシッ、ピシッと…。「名古屋の、一般的な、朝の光景なの?」

いや〜、おじさんたち…、カッコよかったね。

恐れかな 謎の数だけ パワーとも

下知我麻神社。

「シンプル…だよね。だから、余計に、パワーを感じるね。」この神社、調べてみると、謎が多いね。「どんな謎?」

まず、熱田神宮の摂社なんだよね。「隣の神社じゃないの?」境内の一角にあるけど…。「あるけど?」境内からは、行くことができない。「なぜ?」しかも、本殿に、背を向けた格好になってる。「謎だね。」

「ご祭神は?」最初の尾張国造の后: 真敷刀婢(まきしとべ)。「??」娘の宮簀媛(みやずひめ)が日本武尊の最後の妻となり、尊なきあと、草薙の神剣を祀ったとされる。「…と言うことは、熱田神宮よりも古いの?」いやいや、下知我麻神社の祭神の話だから、かなり古いとは思うけど、創建は不明だね。

「熱田神宮のホームページの記載は?」載ってないね。いつの頃から、そこにあるのか、誰も知らない…って感じ?「う〜ん、カッコいいね。」

母親の 実家で赤子は 生まれると

源頼朝生地。

「さすがわ鎌倉幕府を開いた将軍、頼朝公の生地。奥行きがあり、手前に低い生垣があってって…、これ、熱田神宮横の、10車線の道路の、中央分離帯じゃないの?」その通り。「道路を渡るのが、面倒なので、道路越しに撮影した?」まったくもって、いちいち、その通り。m(_ _)m。

しかし…。「なに?」頼朝さんが、名古屋生まれだったとは、知らなかったな。「確かに。」

質素なる 小さな社に 愛らしき

菅原社。

「確かに、質素には違いないけど、たくさんの、絵馬だね。」菅原社…だから、やはり、道真公を祀っていて…。「やはり、合格祈願なのかな?」

そう言えば、先ほどお参りした下知我麻神社とこの菅原社は、おもしろい風習が、あるとか。「どんな風習?」

まず、菅原社にお参りします。次に、下知我麻神社にも参拝して、境内の石を拾い、持ち帰ります。そして、願いがかなったら、倍の大きさの石を、菅原社に奉納すると言うもの。

「ふ〜ん…、倍にして返す…と言うのは、お礼の気持ち?でも、石ころ?」神様の方から言われたんじゃない?お礼なんていらないけど、気がすまないなら、石ころで、いいよ…とかね。「なるへそね。有り得る話かな。」

参道を みんなそれだし みな見上げ

熱田神宮 楠の御神木。

「よく、見つけたと思ったら…、そう言うこと。」そう。単独の巨木なら、遠くからでも目を引くと思うけど、熱田神宮の境内の中にあっては、さすがの御神木も、目立たないからね。「ホント、大きな杜だね。」

でも、この御神木、目に止まってから近づいて、見上げたら…。「見上げたら?」時間が経つほど、大きくなってるような気がするね。

願い事 なくとも両手 あわせたる

熱田神宮 楠の御神木。

「まったく、その通りだね。」無意識のうちに、手を合わせいるね。「願い事も、言わずにね。」

吹く風も 社も人も 凛として

熱田神宮。

「熱田神宮…、なんか、いいね。」いいね。何もお願いとか、していないけど、参拝の所作をするだけで、凛として、体も心も、洗われた感じだね。「爽やかだね。」

みんなよく 知ってはおれど 誰一人

熱田神宮。

「ここは、三種の神器のひとつ、草薙剣が祀られているんだよね?」そうだね。よく知られているところだね。

「草薙剣は、別として、熱田神宮の御祭神は?」御神体は、熱田大神。「どう言う神様?」熱田大神は、草薙剣…。「は〜?」草薙剣を御霊代とする天照大神。「…結局、御神体は、草薙剣であり、天照大神であると言うこと?」そう。「し、ら、な、かった…。」

傾国の 美人なれども 感謝して

熱田神宮。

「傾国の美人…って、う〜ん、ひょっとして…、楊貴妃?」そう。「なして、今、ここ、名古屋で、楊貴妃?」実は、我が国を、救ったと言う、話があるんだけど。「楊貴妃が??」

唐の玄宗皇帝が、日本侵略を企んだ時のこと。「そんなこと…、あった?」これを知った日本の神々が集まって協議し、熱田の神が楊貴妃となって皇帝の心を惑わせ、侵略を思いとどまらせたそうな。「熱田の神が、楊貴妃となって、日本を救ったと…。義経チンギスハンも、ビックリだね。」

これって、話だけじゃなくて、江戸時代に入った頃まで、楊貴妃の墓が境内にあったそうな。「今は?」境内、清水社に、それの一部だと言われているものがあるそうな。「いやはや、すごいね。」

今までで 一番広い 旧街道

国道22号。

「まぁ、確かに、広いよね。」片側5車線、両方で、10車線もあるね。

「国道22号線…って?あんまし、聞かない番号だけど…?」名古屋市から、岐阜市までだね。重複区間を除くと、距離は、30キロも無いね。「番号の若い国道にしたら短いよね。」

番号が1桁、2桁の国道の中では、実延長距離が、一番短いようだね。「ここ、旧街道で言うと、該当するものあるの?」う〜ん、鮎鮨街道…かな?

遠州灘 そこまで広いと 思わずに

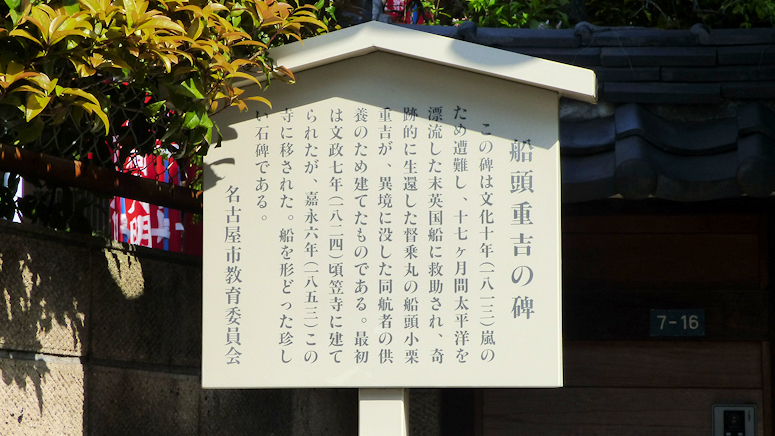

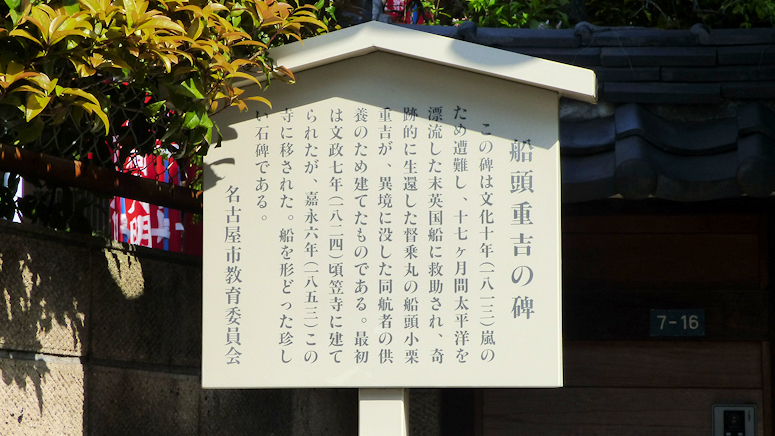

成福寺 船頭重吉の遭難供養碑。

江戸時代の後期、三河出身の重吉と言う人が、千二百石積の船で、初めて仮の船頭に任じられ、喜び勇んで、江戸から名古屋へ出航し、た、が…。「出航したが?」五日目に遠州沖で、暴風雨に遭い、遭難してしまう。

一旦は、帰る方向に流されたが、途中から風向きが変わり、もと来た方向に戻された。

それから、四日後に島影を見たのを最後に、四百八十四日も漂流されることに。「四百…って、い、一年以上…。」

このお寺さんには、重吉さんが生還したのち、亡くなった船員のために建てた供養碑があるとのこと。

見渡せば 水も魚も あるだろに

成福寺 船頭重吉の遭難供養碑。

「水…って、海水でしょ。そりゃ〜、いくら、きれいな水でも、飲めないよね。どうしてたの?」ランビキって言う蒸留器で、海水から水を得てたようだね。「熱して蒸発した水蒸気を冷やして…?」そう。「気が、遠くなるね。雨水は?」まったく降らなかったって。

「食べ物は?」正味の食べ物は、米が5斗俵が6俵と、積み荷の大豆が200俵。「大豆?」うん。粉にして、食べたと。「魚は?」まったく、つれなかったって。

「何人乗ってたの?」14人。一人は、最初の暴風雨の時に、波にさらわれた。その後、5ヶ月後くらいから動けない人が出だし、7ヶ月くらいに、バタバタと一挙に、10人が亡くなった。ビタミンC欠乏の壊血病みたいだね。「つらいね。」

3人だけになって、2ヶ月後、初めて、大雨が降った。「溜められるだけ、ためないと。」また、同じ頃、漂流船が、魚群の中に入って、カツオがいくらでも獲れたそうな。3人は、みるみる元気な体に回復したと。「もう少し、早かったらね…。」

ギネスもの 嬉しくもなき 世界一

成福寺 船頭重吉の遭難供養碑。

「ギネスもの…って?」物証のある世界最長海上漂流記録として、重吉さんの遭難漂流が、ギネス世界記録になっているらしい。「ギ、ギネス…って、いつから、あるの?」

出航したのが文化10年10月。カルフォルニア沖で、イギリス船に助けられたのが文化12年2月。5月にアラスカ。8月にカムチャッカ、ここで越冬。文化13年6月に千島列島のウルップ島。7月にエトロフ島。9月に松前。12月に江戸。文化14年4月に尾張藩に引き渡され、5月に故郷に。「むちゃ、時間が、かかってるね。」助けられた船の取引の都合、船便待ち、日本国内では、都度の取り調べなどあったそうだね。

円滑な 通行のための 枡形や

国道1号。

国道1号線を、枡形に横断して、振り返ったところ。「枡形って…、近くの交差点まで行って、歩道橋登って、国道横断して、歩道橋降りて、戻ってきたってこと?」そう。「おつかれさま。」

賑やかな 離れ小島の 交差点

美濃路東海道追分。

「美濃路東海道…追分?」そう、美濃路と東海道の分岐点。写真左が、今、歩いてきた美濃路。写真中央が、江戸から来た東海道。その東海道は、ここで、写真右に曲がって、熱田湊へ。湊まで、ざっと、500メートル。そこから、七里の渡しだね。

「なるほど。で、ここは、今も、賑やかだったの?」周りはね。「周り?」そう、周りは、大道が通っていて、車が、バンバン走ってる。「大道?」そう、ちなみに、美濃路も2方向の東海道も、三道とも、ここを出るとすぐに突き当たり。近くの交差点・歩道橋まで迂回しなければならない。「なんとね。」

2022.04.08.:

JR枇杷島駅からJR熱田駅まで、てくてく。

2022.04.10.:

JR熱田駅から名鉄中京競馬場前駅まで、てくてく。

宿場リスト

清洲 > 名古屋 | 美濃路

東海道 | 宮 > 鳴海