>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

大垣 > 墨俣

結の地 たまたまではなく 何度でも

芭蕉と木因像。

「奥の細道の旅の終着地って、ここ、大垣だったの?」 そう! 「し、ら、な、か、つ、た。東北地方だけだとばかり…。」

単なる終着地点だけじゃなく、芭蕉さん、何度も、ここに、やって来てるね。「えっ? 絶景? 趣深い風景でもあるの?」 いやいや、やっぱり、話のできる、人じゃないの?「この、木因さん?」

春や夏 秋冬の風 吹き抜けて

芭蕉と木因像。

「う〜ん、この二人、仲、悪いの?」なんで??「二人の距離、空間が、気になる。」 なるほど…。そこだけ、気になって、先に進まないね。

像になると、視覚的に形が決まるので、想像できる範囲が狭くなっちゃうね。その点、句碑とかだと、思いっきり、想像が膨らむから、楽しいんだけどね。「半分くらい、句の意味、分かんないけど?」 おいっ!

芭蕉さんは、四回、大垣に、きているのかな。まぁ、それぞれの時期によって、二人の作風、距離も、変わっていってるのかな。

道具なし 一人芝居の 紅葉かな

芭蕉と木因像。

「木因さんの作品って、どんなのが、あるの?」 熊坂長範の物見の松の句! 「あっ、今日、通って来たところに、あったよね。し、失礼しました。m(_ _)m。」

「好きな句、ある?」

裏ちりつ 表を散りつ 紅葉哉

(谷木因)

「お〜、これは、いいね。」

これに、良寛さんが、味付けして、

裏をみせ 表を見せて 散る紅葉

(良寛)

「お〜、ますます、いいね〜。」

厳しかる 天井粥の お寺かな

全昌寺。

「天井粥? 何がきびしいのか、さっぱり分かんないけど?」

ここは、とても修行の厳しい禅寺。中でも、食事が厳しい。「食事が粥で、何で厳しいの?」

修行する僧や、小僧さんが増えても、お寺で用意できるお米の量は、同じ。つまり、弟子が増えれば増えるほど、お粥は薄くなっていく。「なるへそ。」 それで、とうとう、覗けば天井が映るほどになったとか。「それで、天井粥って言うの。」

さらに…。「さらに?」

禅宗の 寺にみたらし 地蔵さま

全昌寺。

咀嚼しない粥ばかり食べていたので、歯を弱らせて、歯痛に苦しむお弟子さんが増え、とうとう小僧さんが、亡くなったそうな。「歯痛は、きついね。」

小僧さんは、地蔵になって歯痛に苦しむ人を助けたいと、書を残してあたのて、手厚く葬ると同時に、地蔵様を作って祀ったそうな。「偉い小僧さんだね。」

この地蔵様に、お祈りして歯痛がなおった人が、小僧さんへのお礼に、みたらし団子をお供えするようになったので、みたらし地蔵と、呼ばれるようになったそうな。

京越後 会津函館 戦って

全昌寺。

このお寺には、元新撰組隊士が眠っている。「誰? だれ?」 市村鉄之助。彼は、土方歳三と共に、函館まで行く。「函館まで戦い抜いたって、かなりの剣豪?」 いやいや、慶応三年に入隊した時で、十三歳。「天才剣士?」 いやいやいや、土方副長の身の回りの世話をしていた感じ。

「少年じゃないの。かわいそうに、やっぱり函館で、命を落としたの?」 いやいや、いやいや…。「?」

副長が 生きろと言った 人生は

全昌寺。

土方歳三の写真って、見たことある? 「ある、ある。洋装で、結構、男前の写真。」 あの写真を、副長から託されて、実家に届けたのが、市村鉄之助。

「そうなんだ。わざわざ写真を託したんだ。」 おそらく、死を覚悟した上で、年少の隊士を生かすべく、厳命したんだろうね。涙。

流れゆく 時代に翻弄 されぬには

全昌寺。

こちらのお寺の元住職に、鴻雪爪がおられた。「すごいね。ここにも、おられたんだ。」 そう、因島の水軍城の横のお寺にも、お墓があったよね。

雪爪は、幕末、松平春嶽に招かれて、越前へ赴き、春嶽を陰からサポートしたとか。目先の利益だけじゃなく、大局を見る必要がある時代には、必要な方だったのかな。

名を馳せた禅僧ながら、明治維新後は、還俗して、神官にもなっている。「大きな人だね。」

賑やかな 大垣の中の 敦賀かな

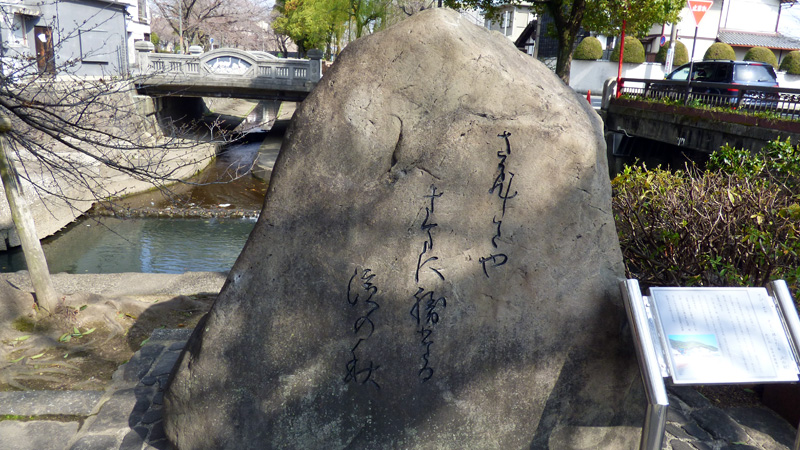

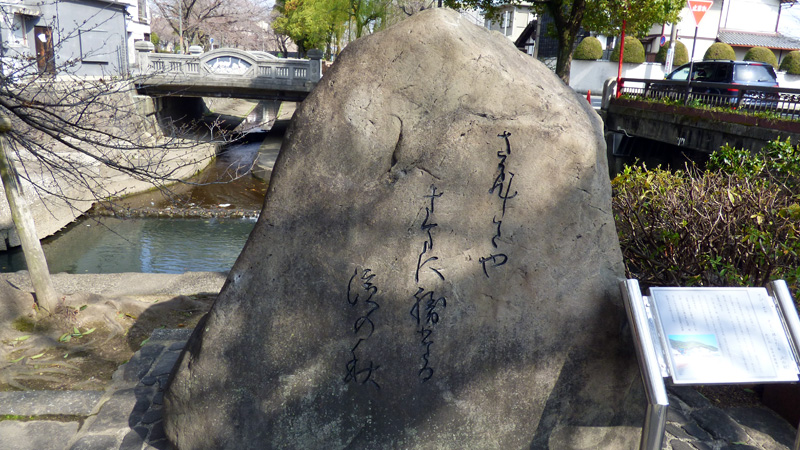

貝殻橋の芭蕉句碑。

松尾芭蕉が、おくのほそみちは、敦賀で詠んだ句。

寂しさや須磨にかちたる浜の秋

(芭蕉)

「まぁ、ここ、寂しさとは、ほど遠いよね。街の中だし、整備されてるし、都市公園の中ってかんじだし、ミニ奥の細道のポイントのひとつだし。芭蕉が感じた寂しさ感は、無理かもね。」

う〜ん、どうかなぁ。敦賀の句は、旅の中だし、帰らなければならない舟でしか行き来できない浜だし、秋だし、夕方だし、酒も飲んでるし…。ここで、同じ状況なら、どう思う?

「二軒目、いくぞ!」おいっ! 「そうだね。ここにいてても、学校帰りで、秋で、暗くなってきていて、ここで級友とわかれるとなると、寂しいかな。寂しさや 須磨敦賀より 大垣の」 何?それ?

カップルも 家族連れも 誰ひとり

四季の広場滝のトンネル。

これは、いいね。面白そうだね。子供なんか、親の手を振りほどいて、走っていきそうだけど…。「だけど?」 誰もいない。「それは、ラッキーだったね。撮影も気兼ねなくできるよね。」 …でもない。「なに? 何? どうしたの?」

晴れてなお 潤い感じる 水都かな

四季の広場滝のトンネル。

実際に、滝のトンネルへ行くと、すごい水しぶき。季節でもないのに、ミストシャワーを浴びてる感じ。

「それは、それは。どうりで、人がいないわけだね。」

銅像や 碑でなく憩える 公園で

薬木広場の飯沼先生像。

「慾斎先生って、こんな方だったんだね、」 随分と、馴染みの方って感じだね。「平林荘以来、二度目だからね。」

ここは、元、先生の邸跡付近。今は、薬木広場になっている。改めて驚くのは、街中の交差点の一角を公園にして、銅像があること。有名人なんだね。薬木広場には、三十種以上、七百以上の薬木があるそうな。「単に、像があるだけじゃなくて、先生の実績を裏付ける内容になっているんだね。」

先生の名前の『慾』って、強欲とかいう感じで、どちらかというと、悪いイメージをもつけど、この先生の場合は、年老いても、益々、研究心旺盛の知識欲で、見習わないといけないね。

店でなく 屋根の上に 目が行って

俵町 つちや本店。

「おお〜、なんか、すごい建物があるよ。」 写真!写真! 正面からも、上の看板も、通り過ぎて向こうからも。いやぁ〜、いいのが撮れた。良かった。良かった。「それで、終わりかい! 何屋さんだったの?」 さぁ〜。「おいっ!」

ネットで、検索。お菓子屋さんだね。「なんで、前を通っておいて、ネットで検索?」 まぁ、まぁ。でも、目移りするくらい、美味しそうなのが、色々あるから、寄ってたら、選ぶだけで、日が暮れてたんじゃない?「やれやれ、良かったのかどうか…。」

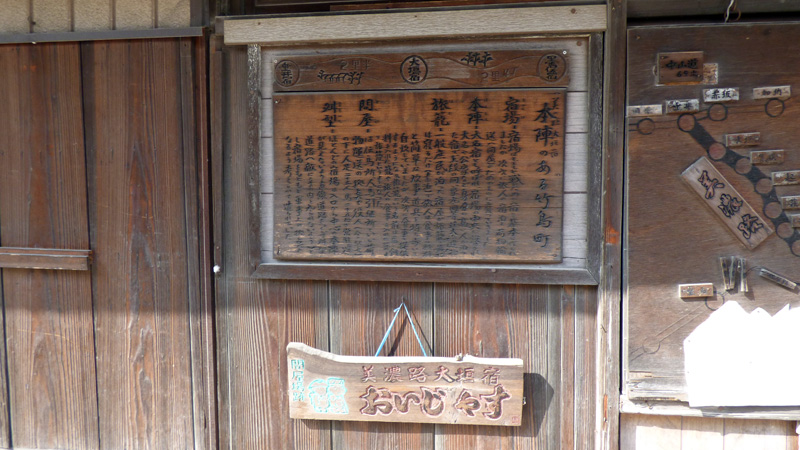

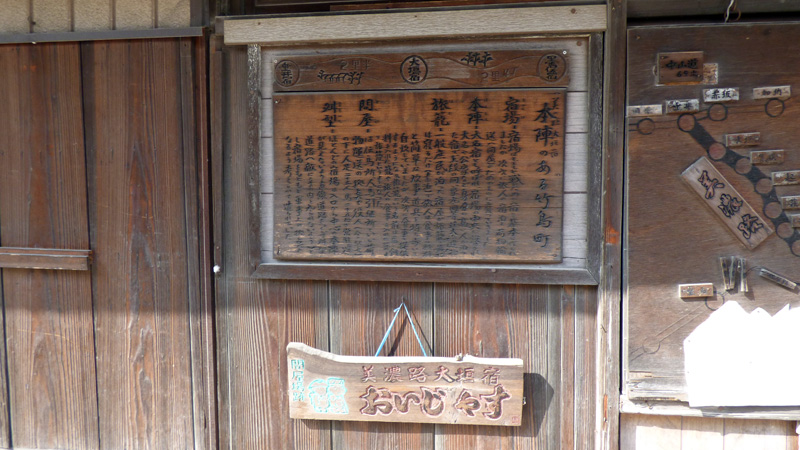

おいじゃす なんとなくでは あるけれど

問屋場跡。

ここ、すごく、凝った案内板を、出されていて、感心するんだけれど…。「けれど?」

目に飛び込んできた『おいじゃす』が、引っかかって、あとの情報が、入ってこないね。

「おいでやす、の、大垣弁? 美濃弁?」 すわぁ〜。でも意味は、たぶん、おいでやす、何だろうかね。

天守より 大きく見える 人物が

金森吉次郎翁像。

「このひとは、誰? 見た感じ、江戸時代のお殿様?」 いやいや、明治時代の大垣輪中堤防委員長! 「??」

明治29年に、大洪水がおこり、大垣輪中内が一面海になった。水かさがどんどん増す中で、一刻も早く排水を行うために、全責任を背負って、大垣最下流の横曽根で、大事な堤防をわざと切る。

これにより、輪中内の水が、排水され、四万人の人命を救ったと言われている。「なるほど、大垣の恩人だね。」

でも、この方が偉いのは、大洪水の時に、活躍しただけではない。「それは?」

水を治めることは、山を治めることであるという考えで、政府に対して法整備をうながし、植林活動を推し進めた。

愛されて いるよな体型 城の主

金森吉次郎翁像の足元の猫。

「城の主って、この猫?」 そう! 幼いこどもが、抱っこしょうとしてたけど、持ち上がらなかったよ。

「ど、どんな基準で、城の主をきめてるの??」

軍配で 新田治水 教育と

大垣城と戸田氏鉄像。

この、お殿様は、なかなかできた方だったようだね。江戸時代に入ってからの、最初の藩主でもないんだけど、新田開発、治水事業に成功して、藩政を安定させたとして、お城に写真の銅像が立っている。

大垣に来る前は、摂津尼崎藩主だっんだけど、そちらでも治水事業て、殿の名前の運河が、今でも残ってる。

また、築城の腕も認められていたようで、あるお城築城の総奉行をやっている。「どこのお城?」

豊臣氏滅亡後の徳川大坂城! 「へぇ〜、それはまた、ビッグプロジェクトの責任者だったんだね…、と、いうか、自身が天下人でもない状況で、天下の城を指図できるなんて、とっても喜んでたんじゃないかな?」 そうだね。実力あるひとだからね。

民と財 軍に維新の 舵取りと

大垣城。

幕末の城代は、小原鉄心。全昌寺の鴻雪爪に薫陶を受けた方でもある。幕末にあって、洪水などで、たくさんの借金を抱えていた藩財政を、建て直す。

さらに、浦賀奉行だった藩主分家からの要請で、ペリーとの交渉時に、藩兵を率いて、警備に当たる。

さらに、さらに、藩の軍政改革、大砲の鋳造なども、おこなった。

さらに、さらに、さらに、新政府に参与として参加する。「大垣藩からも、参与として参加しているんだね。すごいね。王政復古直後の参与会議の参与だよね。明治維新の立役者たちが、みんな入っているやつだよね。」

ところが…。「ところが?」

粛清も なくて城下を 守り抜き

大垣城。

鳥羽伏見の戦いが勃発した際、鉄心自身は参与として新政府内にいたが、藩兵を率いる息子は、幕府軍中にあり、大垣藩は、朝敵にされてしまう。「連絡、つかなかったのかな?」

鉄心は、急ぎ大垣に戻り、藩論を尊王でまとめ上げ、新政府軍に参加している。「危なかったね。」

幕末、維新は、各藩共に、家老たちにとっては、大変厳しい時代だったと言えるんじゃないかな。本当に、沢山の家老たちが、責任を背負い込んで、亡くなっているよね。

血を見ずに 明治の御代は 成り立たず

大垣城。

大垣藩としては、新政府軍側につき、うまく乗り切ったように、見えるんだけど…。「だけど?」

先の全昌寺さんには、戊辰戦争で亡くなった大垣藩士を祀っているお墓があるそうな。その名も、六十二人墓。「そんなに多くの人が? 何事もなく、良かったなんて、言えないんだね…。」

鉄筋で あろうと町の シンボルで

大垣城。

大垣城の天守閣。明治初めに出された廃城令を乗り越え、約六十年間、取り壊されることなく、昭和十一年に、旧国宝に指定…と、ここまででも大したものだったけど、終戦二週間前の空襲で、焼けてしまう。「町の顔だけに、精神的なショックも、大きかったのではなかろうかね。」

モデルにされ できたお城を モデルにし

大垣城。

同じ岐阜県の郡上八幡城の話。このお城、明治はじめの廃藩置県の際、早くも翌年には取り壊されてしまう。「ほ〜。」

しかしながら、約六十年後に、模擬天守として再建された。「今度は、統治する権力の象徴じゃなく、町の顔としてかな?」 その、再建の際に、参考にされたのが…。「されたのが?」

この、大垣城。「なんとね。そうなの?」 そして、戦後、空襲で焼け落ちた大垣城の天守を、再建するときに、参考にしたのが…。

「郡上八幡城!」 その通り!「いいね。」

おはぐろを 塗った話は この城の

おあむの松。

おあむさん、って、このお城の方でしたか…。し、ら、な、かった‼︎ 「どういう方?」

おあむさんは、この大垣城が、敵に攻められて、落城寸前の状況下で、城内にいた女性。その時の様子を書き記した『おあむ物語』を残している。「城中で、何をしてたの?」

お歯黒を塗っていた。「なに? その、のんびりした態度は? お公家さん?」

いやいや、自分の歯じゃなくて、打ち取った敵の首! 「げげっ…。す、凄まじいね、なんで?」

その首を大将首に見せて、価値を上げて、手柄を大きくする為だよ。「とんでもない時代だね。私にゃ、無理!」 無理じゃない人なんて、いないでしょ!

関ヶ原 負けた後で 囲まれて

おあむの松。

「おあむさんの話って、関ヶ原の戦いだったの?」 そう! 大垣城は、西軍だったんだけど、関ヶ原の本線で、西軍がまけたから、その後囲まれてしまったわけ。しかも、城内から裏切り者が出て、もうどうしょうもない状態だったみたい。

「おあむさんは、どうなったの?」 敵方にいた父親の旧知の人の手引きで、家族みんなが脱出。その時、この松に縄をかけて、外に出たんだって。「ホント、すごいね。」

マスコット 歴代の殿 差し置いて

おあむの松。

おあむの松の看板に、キャラクターが、描かれているね。ひょっとして…。「大垣市マスコットキャラクター、おあむちゃん、って、書いてあるよ。」

やっぱり、すごいね。江戸時代三百年、歴代の城主を差し置いて、大垣市の顔だね。

にわかには 信じられない 洪水の

明治二十九年洪水の線。

「これ、ホント??」 うん、凄まじいね。この石垣、周りより、一際高い丘の上にある、天守閣の石垣だよ。

「そうだよね。お城の入り口にあった滝、あの滝の流れ出ているところよりも、上だよ。」 まったく。大垣中、一面、海、って、感じだよね。「恐ろしいね。」

土地の人 洪水の線 語りつつ

明治二十九年洪水の線。

「えっ? 地元の方の、貴重な話がきけたの?」 いやいや、撮影してたら、二人のひとが、洪水の線の話をしながら、横切っていった。

「どんな話を、してたの?」 小学校の時、ここへ連れてこさされて、洪水の線、さわらされたなぁ、って。

「それ、何歳くらいの方?」 女子中学生! 「おいっ!」

まぁ、教育現場の話が聞けて、参考になりました。「ま、まぁね。」

賑わいが 聞こえてきそうな 山の蔵

布袋山の山倉。

「山倉だね。お祭りの、山が保管されてるんだよね。倉自体もきれいだね。やっぱり、町の人の、思い入れが、違うんだよね。」 そう、きれいなのは、当たり前かも。「…なんで?」

山、車がついてるからさん軕(やま)だけど、ここの軕、2012年に再建されている。「だから、蔵?、も、新しいんだ。」 でも…。「でも?」

前の軕は、戦争の空襲で焼けているから、実に67年ぶりの再建になる。「すごいね。世代がひとつ、いや、ふた世代変わったら、普通は、何事も忘れ去られていくと思うんだけど…。」 町の人たちの、思い入れが、分かるね。

「どんなものか、是非、見てみたいね。ネットに動画とか、ないの?」

軽く手を おいて逆立ち 唐子やし

布袋軕の山蔵。

ネットに動画、あったよ。「なに! これ! とんでもないね。中国の子どもっぽい唐子が舞台端の台に、手をかけたと思ったら、その手を軸にして、なんと、逆立ち。さらに、体を思いっきり反らせたり、首をふったり、扇子で招いたり…。」 まぁ、唐子だから、できるのかな? 「そこじゃ、ないでしょ‼︎」

離れからくり、って、言うんですか。「一体全体、どういう仕掛けになってるのかな?」 まったく。芸術だね。

大橋も 大河大道 移ろいて

小野の長橋。

「長橋、って、言うけれど…、小橋ほどでもないけど?」 う〜ん、昔は長かったんだろうね。「どれくらいの、長さ?」

五丁ばかり、あったそうだよ。「五丁と言えば…、五百五十メートル‼︎ ながっ‼︎ それ、すごい大河じゃないの?」

この先、渡る揖斐川の橋、新揖斐川橋が、五百二十メートルあるね。「それって、揖斐川に匹敵する川が、ここにも流れていたってこと? 昔は、木曽四川だったの??」

いやいや、揖斐川の本流が、ここを流れていたんだろうね。ゆく道も、その頃は美濃路じゃなくて、鎌倉街道だったかな。「いろいろ、変わっていくんだね。」

もう少し、したなら春の 大洪水

小野の長橋。

川の幅は、本当に狭くなって、ほとんど用水路のような感じだけれど…。「けれど?」

両岸に植えられているのは、桜だね。まだ、ちょっと早いけど、満開になれば、見事だろうね。「ホントだね。いいね。地元の人は。」

2022.03.24.午後:

垂井から大垣まで、てくてく。

2022.03.28.午前:

大垣から墨俣まで、てくてく。

宿場リスト

(垂井追分)> 大垣 | 墨俣 > 起