>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

鵜沼 > 太田

流れゆく 道の色さえ ここからは

鵜沼宿。

「あの交差点から向こうが、鵜沼宿?」

う〜ん、西見附は、すぎてるけど、見ため的には、あそこから、道の様子が違うよね。

「これは、期待できそうだね。」

空見上げ 宿場の中で 深呼吸

鵜沼宿。

「これは、いいね。電柱無い、電線無い、空、広い!」道も広いし、両側歩道。車は双方向通るけど、譲り合いしなければ、通れないようにも設計されてるね。

「建物が、新しくっても、すごくいいね。」

度肝抜く 現代芸術 宿場町

鵜沼宿。

「ちょっと!あれは、何??」どれ?どれ??「ほら、銀色の巨大なタンク!」ちょっと、無粋なこと、言っちゃ、ダメだよ。「は〜?」

タンクの前に、黒の板塀があるでしょ。「ある、ある。」あれは、黒子と同じ。この舞台の上では、無いことになってるの。「…、言うね。」

あれは、奥側の隣にある、菊川酒造さんの酒蔵のタンクかな。たぶん。「そうなんだ。てっきり、化学プラントかなと。」なんで、こんなところに、あるわけ無いでしょ!

プラントを 背にして撮れば 宿場町

鵜沼宿。

「やっぱり、化学プラントなの?」すいません。酒蔵タンクです。m(_ _)m。

「でも、こう言う写真だけ見ていて、現地に来たら、ビックリするだろうね。」確かに。

また一段 ワクワク感を 味わいて

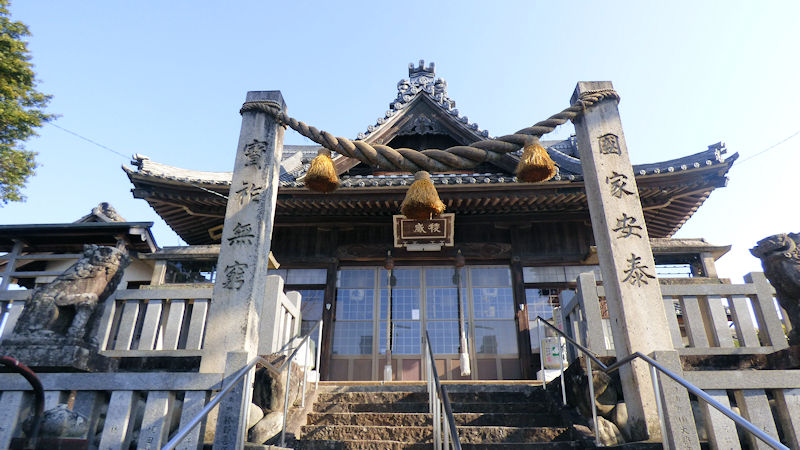

二ノ宮神社。

「天空の、神殿?」まぁ、空しか見えないけどね。西国街道の高槻でもあったよね。

「階段の、段数は、少ないけど、空しか見えないね。ワクワク感を楽しみながら、ゆっくり登ってるの?」いや、脚が、痛いだけ。「おいっ!」

にらめっこ 時だけドンドン 過ぎてゆき

二ノ宮神社。

「何と、にらめっこ?」しめ縄を、掛けてある、しめ柱に書かれてある文字。

「ああ〜、これね。読めるような、読めないような…。左側の三番目と、四番目。なんて言う漢字?」いやいや、二番目、漢字なのか、カタカナなのか、記号なのか…。「そこ?」

読めないけど、雰囲気的には、光り輝き、神々しい、厳かな神様?

祭神は、国狭槌尊 ( くにのさづちのみこと )?「??…、まったく、分かんないけど?」正解!「??」日本書紀によると、国常立尊の次に現れる神さまであり、それ以降、二度と出てこないから、まったく分からないのが正解みたい。「何?それ?」二番目に出てこられたから、二ノ宮…なんだろうかね?

狐狸狙い 神が手にいる 住まいかな

二ノ宮神社。

「何なに? キツネさん、たぬきさん、神様で、競争?」 いやいや、ちょっと、そのように、想像しただけ。m(_ _)m。「何なの?」

実は、このお社の本殿が建っている石垣に、大きな穴が開いている。「地震とかで、崩れたの?」

いやいや、もともと、お社全体が、古墳だったみたいだね。「なんと。」

で、石室のところが、ちょうど石垣の面になっているので、石垣に穴が空いてるように見える。「へ〜、初めて見るよね。でも、なんか、後から石室を作ったようにも、見えるよね。」 まさか。

菊なくも この句を肴に 一献と

脇本陣坂井家。

「これは?」芭蕉さんの句碑みたいだね。「何て、書いてあるの?」

ふく志るも 喰へや喰わせよ きく乃酒

(芭蕉)

「芭蕉さん、ここにも、来てるんだ。」ここ、脇本陣坂井家で、もてなしを受けているそうな。「有名人として?」そのようだね。重陽の節句近くだったので、菊花酒を勧められ、主人の求めに応じての句、みたいだね。

ひょっとして、さっきの菊川酒造さんって、創業者の姓じゃなくて、ここから、とってるのかな?

「すわぁ〜?でも、お酒、呑みたくなるね。」

目を集む お雛様より 花嫁さん

脇本陣坂井家。

本陣跡の入り口から、雛飾りが見えた。でも、みんなが振り返って、違う方向を見ているね。「何、見てるの。」

花嫁さんだね。きれいな色打掛。「そら〜、みんな、見るよ。でも、花嫁さんが、なぜ?」

よく見ると、周りの人たちも、みんな、艶やかな装い。「みんな、花嫁さんの、同級生?」みたいだね。

「それで、出てきたの?写真も撮らずに?」まぁ、でも、皆さんの笑顔、どこの本陣よりも、はなやかだったね。

街並みに 呑めよ呑めよと 誘われて

中山道鵜沼町屋館。

「これは、また、大きな町屋だね。」ここも、例外に漏れず、濃尾地震で倒壊しているから、江戸時代の建物じゃないね。

「でも、普通の町家?何か商売されてた?」昭和39年まで、郵便局だったみたいだね。濃尾地震のあと、本家の武藤嘉左衛門さんがやっていた郵便局を引き継いだみたい。

「えっ?武藤嘉左衛門?それって、菊川酒造の創業者?う〜ん、やっぱり、呑まずにはいれない運命を感じるね。何を言って、いるのやら…。

お城から 町方の門に なったけど

旧大垣城鉄門。

「鉄門?」名前からして、お城の中でも、要となる門のような気がするけど、移築されていたんだね。

しかも、直接、ここにじゃなくて、一旦、別の所へ行った後に、こちらに移築されたようだね。

「まぁ、大垣城は、空襲で焼け落ちてるからね。移築されていて、良かったのかな。」そうだね。

振り向けば ゆらゆら手を振る 柳かな

大安寺大橋。

柳って、おもしろいよね。「何が?」こうして、去ろうとして振り返って見ると、さよならと、手を振ってるような気がするけど、反対側から、やってきたとして見ると、いらっしゃいと、手招きしてるようにも見えるね。

「じゃぁ〜、上の写真は、出会いと別れを、一枚の写真で表現した、芸術作品?」笑。

西東 道路を渡れば 尾州領

是より東尾州領。

「是より東尾州領?」そうだね。尾張藩領かな。「今までは?」う〜ん、天領かな?

案内板によると、中山道は、尾州領から天領にはいり、すぐまた尾州領に入るとあるね。「その境の石柱だね。西の境界の石柱はあった?」

すわ〜。だいたい、ここの石柱も、一時、地元の中学にあったそうだけど、宿場の再整備で、戻ったようだね。

「でも、案内板の地図、この石柱の位置を示す地図、おかしくない?」そうだね。地図によると、この石柱を越えて羽場町、西町、大安寺川ってなってるけど、すでに川を過ぎてるよね。

単に、再整備のメニュメント的に、置かれただけで、場所は、ここじゃないのかもね。「そのようだね…って、あれっ?今、渡ってきた横断歩道の向こうにも、似たような石柱が立ってるけど?」西の境界の石柱?「見落としてた?」...って言うより、さっき、あの石柱の横で、こちら側の石柱を撮影してたんじゃない?

家までも ドンドン登る 峠かな

うとう峠の標。

これより、うとう峠…と、書いてあるね。「まだまだ、街並みが、続いているように見えるけどね。」

昔は、ここから人家が無くなって、山道に突入していたのかな?「…と、いうことは、ここから先に踏み入ってしまうと、引き返せない?」

そんなことないね。明治の地図でも、まだまだ、家並みは、続いていたようだね。

行く前に 峠の由来を 見てみれば

赤坂の地蔵堂。

「小さな、お地蔵さまの祠があるね。」ここが、鵜沼宿の、実質的な東の入口になるんだろうかね。

「そうだね。枡形みたいに、クキッと曲がってるもんね。」左は、中山道うとう峠、右へ折れると鵜沼駅だね。

「行く?」そうだね。行こうか。「ところで、なんで、うとう…なの?」う〜ん、検索して見ると…。疎う…から、きているようだね。「疎う?」うん、気味の悪い…って、意味だって。

「行く?」いや〜、山道が入って行くとなると、この時間からだと、ちょっと不安だね。今日は、ここまでに、しようか?「おいっ!」

美濃尾張 信長さんが 建てたかと

村国真墨田神社。

この神社の祭神は…。「祭神は?」美濃国一宮の南宮大社の主神と、尾張国一宮の真清田(ますみだ)神社の主神を、合祀して創建されたそうな。

「美濃と尾張の一宮?」そう…と、言うことは…。「この二つの地域を、勢力下に持っていた人…。織田信長が、建てた?」まったく、違います!「おいっ!」

帝でも 皇子でもなくて 指揮するは

村国真墨田神社。

この神社に、あとから合祀された人に、村国男依(むらくにのおより)がいる。「どう言う人?」

壬申の乱のとき、大海人皇子の命で、不破関を封鎖して、東国の兵を味方につけ、関ヶ原から近江京まで、実質的に軍を指揮して、連戦連勝し、勝利に導いた人だね。「すごい人だね。」

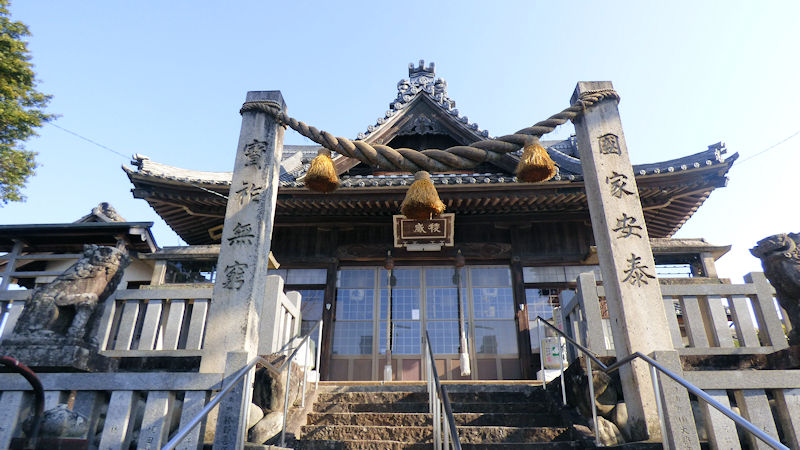

安穏で 平和な世の中 いつまでも

村国真墨田神社。

お〜、標柱だね。今度は、素直に、読めるね。「国家安康、君臣豊楽!」おいっ!それ、方広寺鐘銘事件の梵鐘の銘文でしょ!

「え〜っと、国家安泰、宝祚無窮(ほうそむきゅう)。」国家の平和と繁栄が、永遠に続きますように…、かな。「すべての願いが、入っているみたいだね。」細かいこと言わず、大局的な願いが、いいね。さすが、古代からの神社だね。

神聖な 毎日参る 人がいて

赤坂神社。

歩いていると、道端に車が停まったので、宅配かと思いきや、神社に入って、お参りされてたね。「他の人がお参りしている姿を見ると、場の空気がピシッとするね。」

こちらは、素戔嗚尊を祀る神社かな。

坂道で 捕まえてみろと セキレイが

鵜沼台。

結構な坂道だけど…。「だけど?」さっきから、少し前を、セキレイが、尾を、ふりながら、ウロチョロしてるので、気を取られてるうちに、かなり登ってきたような気がするね。

「かわいいし、ありがたいね。」

峠道 行けばゆくほど 住宅地

鵜沼台。

峠道…、日がとっぷりと暮れて…、となって困っていると、遠くに灯りがひとつ…、一軒の家を見つけて…、てなイメージだけど、この峠、家、いっぱいだね。「振り返っても、坂道登って、ずっと、家が続いてるね。」

ニュータウンですか。「高い山もなく、丘陵地的な感じで、雰囲気はいいね。」

ニュータウン 山は近いか 鶯の声

鵜沼台。

鶯が鳴いてるね。ちょっとずつ、変化をつけながら。

「山が近いのかな?もう、ぼちぼち、山道?」

今はただ 鏡のような 水面も

合戸池(かっこいけ)。

「でっかい池だね。」江戸時代からあるため池のようだね。明治の濃尾地震の際は、堤防が決壊して、大変な被害を出したそうな。

「とんでもない地震だったんだね。」

山路に 入る間際で 団地群

うとう峠。

「団地があるよ。」ホントだ。これ、すごいね。

普通、限られた利便性の良い土地を増やすために、高層化、団地化すると思うんだけど…、ここ、逆じゃない?

「そうだね。山道に、入ろうかと言うところだよね。」

山路や 深呼吸すれば くしゃみ出て

うとう峠。

いゃ〜、山の中は、いいね。「うん、山の気って、いいね。」 …で、マスクを外して、深呼吸すると、連発。「花粉が、飛んでる?」

そう思いたくは、ないけれど、そう思うと、目まで痒いような…。「違うこと、考えよう!」

あなどれぬ 注意喚起の 手書き文字

うとう峠。

「確かに。手書きと言うことは…、今まで出てなかったけど出た?出てから、注意喚起するのに急いで書いたということは、最近出た?」

石畳は、整備された道って感じだけど、山の中だから、関係ないね。気をつけて、歩かないとね。「用心!用心!」

雨降って 通れぬトンネル なんでしょう

うとう峠。

「なんか、立て看板、あるけど?」

この先坂祝町内トンネル通路あり

雨天時は歩行不可のため

ここで引き返してください

なんだろうね。「トンネルなのに、雨天では通行不可って?一休さんに聞く?」

う〜ん、トンネル内で、雨がザーザー降る?「傘させば、いいんだよね。」

よく、分からないね。「でも、引き返してください…ってのがね。ここ、下りだから、引き返す時は、上りになるけど?」確かに、ちょっと、不安だね。

峠道 上りと思えば くだりざか

うとう峠。

本格的に、峠道に、入ったかと思えば…。「思えば?」 下り坂。

「コブ状になっていて、また、上るんじゃ?」 いやいや、ずっと、結構急な下り坂。「何で?」

今日の、街道上のスタート地点、赤坂地蔵堂。「赤坂神社の手前の三叉路にあったお地蔵さんだね。」

そこの標高は、57メートル。で、この山路に入っていくところが、127メートル。「あっ、そんなに上ったんだ。」

と言うことは、峠の上り半分は、宅地開発されたってことなんだろうね。「何とね。」

整備事業 広場つくって 力尽き

うとう峠。

峠の入口からの石畳、どうせ最初の少しだけかと思いきや…。「思いきや?」 何と、延々と続いているね。「すごい力の入れようだね。」

途中には、休憩の東屋がある広場まで造ってあるね。「すごいね。」

ところが、広場から先は…。「ここまでのようだね。この先は、小川に架かっわている木の橋が、すべてを物語っているような…。」

川の音 小鳥の声と 飛行機と

うとう峠。

「飛行機の音ね。なんか、どれだけ人里離れて、山奥に逃げたとしても…。」 社会の繋がりからは、のがれられない、って、感じだね。

「あっ!ケータイ、鳴ってない?」ま〜た、おどかす!

今の世に どんなディーゼル トラックか

うとう峠。

もうすぐ、峠を抜けて、県道かな。「まったく、そうはみえないけどね。でも、今、すごいディーゼルトラックの通過音がしたから、国道が近いのかな。しかし、今どき、あんなの、走ってるの?」

あれ、多分、高山本線。「m(_ _)m。」

せせらぎと ともに県道 くぐり抜け

うとう峠。

先ほど、小さい橋を渡った時は、透き通った、冷たそうな水を、すくってみたいと思ったけど…。「谷川まで、高さがあったから、ちょっと、無理だったよね。」

でも、ここは、少し恐怖を感じるね。「峠に入るところで、雨の日は、通行できません、って、看板あったよね。」

そう、多分、ここのことだろうね。今日は、晴天だけど、トンネルへの下り階段は、水が流れていたからね。「ここ、晴れていても、前日が雨だったら、無理かもね。」

せせらぎの 道を抜ければ トラック道

うとう峠。

「山道、長いようで、短かったね。」そうだね。トラックが、ブンブン行き交う道に立つと、しみじみ、そう思うよね。「もう少し、ゆっくり歩けば良かった?」

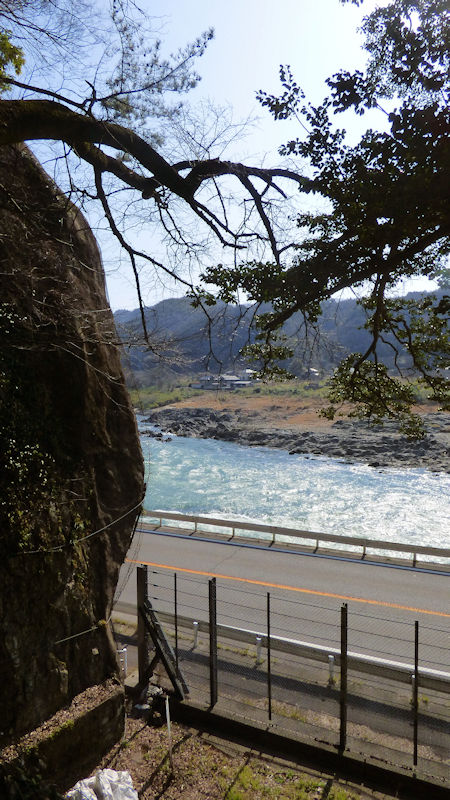

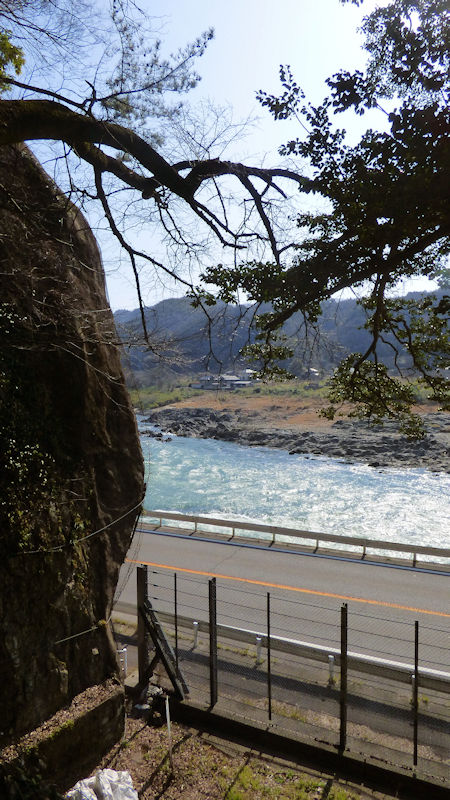

悪しき心 洗い流せよ 木曽の川

二つ岩。

「あれが、二つ岩?」う〜ん、そうなのかな。対岸の雑草の私有地挟んで見てるから、いまいち、よく分からないね。

昔々、美しい娘がいたが、継母にいじめられ、機織りの奉公に出される。そこで、恋人ができるが、殿様の目にもとまってしまう。言うことを聞かないので、牢屋へ。恋人が助け出し、二つ岩まで逃げるが、ここで身投げしたとか。

「醜い人の心こそ、きれいに洗い流してほしいね。」

振り向けば 峠の道に 納得し

陰平山。

川沿いに歩いてきた県道を、振り返って見ると…。「あの山、すごいね。木曽川から、いきなりそそり立っているね。見えてる県道も、無理やり造った感じだね。」

うとう峠から出てきた道は、あの山より手前。峠道は、中山道開設とともに造ったそうだけど…。「なるほど。分かるね。江戸時代に、あそこに道を通すのは、無理だわ。」

それに…。「それに?」峠に、一里塚あったよね。一里塚まで造れって言われたら、あのルートは、即、却下だね。「確かに。」

トラックに 脅かされつつ 急いだら

岩屋観音。

「ぶつかったの? この岩に?」物理的には、ぶつかってないけど、ビックリ!

「確かに。これ…、県道できる前は、すぐ、川だったんじゃない?」そうだね。

「だいたい、中山道の道順案内板も、左上に上がれってあるもんね。」よく、気づいたね。「ひょっとして、気づかずにまっすぐ行った?」いやいや、観音さまを拝むのに左上に登ったけど、また、ここまで帰ってきて、まっすぐいった。

「ありゃ〜、ここは、なんでも、崖の上をいくような、これぞ木曽路って感じの道があるらしいのに…。」m(_ _)m。「いや〜、残念。」m(_ _)m。「いや〜、惜しいことした。」m(_ _)m。

見上げれば 天恵ぞ降る ご神木

岩屋観音。

見れば、みるほど、なにか、恵みみたいなものが、降り注ぐように感じるね。「で、登らないの?まさかの遥拝?」まさか…。

階段を 少し登れば 川の音

岩屋観音。

木曽川の堤防上の県道を歩いてる時は、川の流れの音なんか、まったく聞こえなかったけどね。

河から、少し遠かったのに、逆にそばまで来た感じ。「面白いね。」

見上げたる 所に来ても 見上げたる

岩屋観音。

「ホント、すごいね。これ、一枚岩?」…って言うか、よく一枚岩の中腹に、お堂を造ったね。

「造った人たち、神業だね。」

石ころが 飛んできたなら 引き返そう

岩屋観音。

「何?それ?いたずら好きのお猿さんでもいるの?」その通り!「ホントに?」

昔々の、そこからさらに昔のこと、夜に提灯を灯して進む花嫁行列があったそうな。可児のお城に輿入れするお姫様なので、物々しく武士たちが警護していた。「うん。」

行列が、岩屋観音の前まで来た時に、どこからか、石ころが飛んできて、提灯に当たって燃え、その火が籠にまで移ってしまった。「お姫様は?」無事。別の籠に移られた。「よかった!」

一時は、騒然となったが、それ以上何も起こらず、行列は進んで行った。…が、数日後、その可児の城が焼き討ちされだそうな。「お姫様は?」行方知れず。「なんと…。お猿さん、止めようとしてたんだ。」そのようだね。

縁起のいい 鳴らそかどうか 謎組織

岩屋観音。謎の鐘。

「何だろうね。これ?」時々、見晴らしのよい観光地とかで見かける、幸せの鐘?「あ~、恋人たち、二人で鐘を鳴らすと...ってやつ?」

下には、勝栄会...って、あるね。「文字から言って、恋の成就...じゃなくて、商売繁盛?」地元の商工会の青年部?

「鳴らしてみたら?」えっ?誰に言ってるの?「おいっ!」

木曽川も 鉄道県道 避けて行く

猿啄城。

「あの正面の山が、猿啄(さるばみ)城?」そうだね。高山本線も、避けて通る、中山道一の難所だね。「ウソつけ! ここ、中山道から、わざわざ外れて、登山口へ行く道でしょ!」m(_ _)m。

この道で、あってるのかな?「おいっ!」

見た目には 難攻不落も 人集い

猿啄城。

登山口の碑だね。「えらい、でっかいね。しっかりとした石碑だね。」

そうだね。こんなデカイ案内があると言うことは、登山道は、かなり整備されているのかな?

「そうだね…、石碑の左下に、なんか、書いてあるけど?」元旦登山二十回記念碑…って、あるね。

「元旦にって言うことは、二十年間続けられたってこと?」いいね。忘れ去られた城跡じゃなくて、愛されてるんだね。嬉しいね。

ひょっとして 今の城主は お猿さん?

猿啄城 ほぎもん。

「おっ!案内板があるね。親切だね。この城跡、キャラクターもいるの?」城跡の…じゃなくて、ここ、坂祝(さかほぎ)町のキャラクターだね。

「でも、やっぱり、キャラクターのベースは、猿啄城の…サル…からきているみたいだよ。」えっ?ひょっとして、ここ、お猿さん、多いの?

「すわぁ〜。でも、猿啄城だからね。」猿啄…って?「お猿さんが、何か啄めるものを持って登ってくる人を待ってる城?」おいっ!

おこぼれや 元気がいっぱい 集まって

猿啄城 勝栄会。

「なにか、見たことのある会の名前...って、岩屋観音の謎の鐘の組織?」あったね、秘密結社。やっぱり、地元を元気にする組織なんだね。

これ、大々的に看板までだして...っていうことは、地元の方、みんなで元旦に登ってるのかな?「それ、登山口にあった巨大な石碑、あれって...。」そうみたいだね。なるほど、ひょっとして数百人レベルで二十年間登ってるからの巨大な石碑なんだね。「地元の元気なおじいさんが、嫌がるおばあさんを無理矢理連れて、登っているのかと思ってたよ。m(_ _)m。」

人集い 整備されては 人集い

猿啄城 カウンター。

「カウンターが、置いてあるね。」多くの人が利用していたら、より、整備されて行くのかな?

「お猿さんが、押していたりしてね。」おいっ!

見上げれば 現代芸術 山の中

猿啄城 高圧鉄塔。

高圧線の鉄塔って、山越え谷越え、ず〜っと、続いてるけど、なんか、美しいよね。「そうだね。完全に、自然とは、マッチしないものだけど、違和感以上に、魅力を感じるね。なんだろう?」

遠くから来て、遠くへ行く。「どこから来て、どこへ行く?」そういう感覚も、魅力のひとつ?

さっき、あと 何メートルと 書いてたか

猿啄城。

あと350メートルって、書いてあるけど…。「そうだね。さっきも同じプレート、あったけど、何メートルだっけ?」すわぁ〜。笑。

折り返す ごとに向かいの 山縮み

猿啄城。

これは、きついね。つづら折りだね。「階段状の山道を、しばらく上ったら、休憩。」 休憩したら、向きを変えて、また階段を上っていく。

その、小休止ごとに、どんどん高くなっていくね。いいね。

「でも、ここは、もともと、お城でしょ。」 そう。敵も味方も、大変だっただろうね。

割合と 本数多いな 汽車の音

猿啄城。

山の麓を、単線の高山本線が走っている。山に登る前に、走ってくる列車を撮影したときは、ラッキーって、思ったんだけど…。「だけど?」 山登っていたら!よく列車の音が、聞こえてくるよね。

「それは、それだけ、登るのが、ゆっくりさん、時間が、かかっているってことだよ。」 なるへそ。

日本の 国はここから 始まって

猿啄城 山頂の碑。

真ん中に、国常立尊ってあるね。「国常立尊って?」神話で、最初に出てくる神様だね。

なんか、山の頂に、この神様の名前の碑があると、ひょっとして、日本国は、ここから始まったの?って、思えてくるね。「拝んどこ。」

目力を 入れても春の 霞かな

猿啄城 南木曽岳。

「あれは…、恵那山?」う〜ん、恵那山にしては、ゴツくないような…。南木曽岳じゃないかな?

「今日は、天気がいいけど、ちょっと、霞んでるかな?」うん、ビシッと、遠くまで、見えないね。

伝説の 土地や見えても 渡れずに

猿啄城 栗栖。

今、見ているのは、ほぼ真南、木曽川の対岸、愛知県犬山市栗栖(くりす)地区。「この辺じゃ、向こうに、渡れないね。」そうだね。十キロくらい、橋、無いからね。

平地部の奥、山裾に、桃太郎神社がある。「すごい名前の神社があるんだね?」驚くことないよ。同じ名前の神社は、全国で六社ほど、あるらしいよ。「そんなに、あるの?」

桃太郎の伝説地だね。「??桃太郎って、岡山じゃないの?」いやいや、これまた全国に十数ヵ所くらいあるようだよ。「そんなに?」

特に、ここは、物語に由来する地名が、たくさんあるそうな。

猿啄の 正体見たり 桃太郎

猿啄城 栗栖。

「えっ?猿啄城も、桃太郎に、関係あるの?」鬼と戦った時に、お猿さんが鬼を啄んだ所とか。「なんと!」

木曽川を挟んで、両岸に、二十ヵ所近く、由来する地名が、あるようだよ。「そんなに?じゃぁ、今いる坂祝町なんかは?」

鬼を退治したあと、この辺の人たちが、酒で祝った所。「ひょっとして、犬山市も、関係あったりして?」

もちろん、犬山は、犬さんがやってきた所。「へぇ〜。じゃぁ、鬼ヶ島は、あったりするの?」

木曽川を、見てる方向とは逆に遡って、支流の可児川に入って少しのとこ、土田(どだ)って言う所の、川の中洲の島が鬼ヶ島。「すごいね。ここ。」

ちなみに、織田信長さんのお母さん、土田御前も、そこの人かと。「さすが、鬼の母。」おいっ!「m(_ _)m。」

思わせぶり 大木神木 小牧山

猿啄城 小牧山城。

展望台に設置されている、景色のイラストによると…、あれは…、小牧山城…かな?「あの、中央にある、小さい丘?左寄りのてっぺんあたりに、プチって何かついてるようなやつ?」

小牧山城は、織田信長さんが、清州から美濃攻略の新拠点として造ったお城。また、徳川家康さんが、小牧長久手の戦いの際に、本陣を置いた所だね。

「でも、よく見ると、大木のような…。ホントに、お城?」うん、間違いないと思うよ。左端に見えてるのが、名古屋ルーセントタワーだから。「そっちの方が、分からんでしょ!」

岩のよか 信長好みは 凛々しさか

猿啄城 黒岩。

「道路のトンネルが、見えるね。」国道21号線の坂祝バイパスのトンネルだね。トンネルの向こう側が、黒岩地区。仙石秀久の生まれた所だね。「仙石秀久って、戦国武将の?」そう。

秀久さん、美濃稲葉山城の斎藤龍興の家臣だったが、信長さんが城を落としたのち、面構えが目につき、家臣に。信長さんの指示で、秀吉さん付きの家臣に。

「…と言うことは、顔に刀傷があるような、ゴツゴツした、いかつい顔の大男だったの?」

すわぁ〜、この時、秀久さん、十四歳。「は〜?少年?」

見た目には 足して二で割りゃ いい感じ

猿啄城 黒岩。

「何のこと?」仙石秀久さんと、秀吉さんの、風貌。秀久さんが、秀吉さん付きになったのは、当時の秀吉さんが、見た目、しょぼかったから?

「サル、サルと言われ、のちには奥さん宛の手紙で、ハゲネズミって、言ってるもんね。」

まぁ、でも、やっぱり、足して二で割って、並になるより、勇壮、and、人たらし的人相の方が、運が開けたでしょうね。「確かに。」

国持ちの 大名たりても 狸には

猿啄城展望台。

「ここの、お城は、どんな人が治めていたの?」最後の城主は、この城を落城させた、河尻秀隆。「どんな人?」

織田信長が、まだ、部屋住みだった頃に、父、信秀から付けられた家臣だね。「と言うことは、信頼のおける、古参の家臣ということになるね。」

しかも、黒母衣衆の筆頭から、嫡男信忠軍の副将まで務め、武田氏滅亡後は、甲斐国を与えられている。「そうなんだ。でも、本能寺の変後は、逃げた?」

その逆だね。あくまでも領国に踏みとどまったが、甲斐国征服を狙う家康に、旧武田家臣、国人を使って、足元を撹乱され、混乱の中で、殺されてしまう。「なんと…。戦のない世を…、とか言ってたくせに、悪いやつだね、家康は。」それ、大河ドラマでしょ!

守護神が 並んで何を 守りしか

坂祝町 河岸。

今、立っているのは、坂祝町の街が広がっている木曽川右岸の堤防上の中山道。対岸は、平野部分が全くなく、川から、いきなりの急峻な山。さらに、ところどころ、木々から岩が、そそり立っている。「まるで、何かの守護神。」

何者をも、寄せ付けないかのような姿。「かっこいいね。」 でも…。「でも?」

その山裾、河に面しているところを見ると、そそり立つ岩の足元が、かなりえぐれているね。河の流れの強さかな。「さすがわ、天下の木曽川だね。」

神々の 黄昏の城 探しても

ロマンチック街道。

「何?あの看板?」ロマンチック街道…って、あるね。矢印が斜め右上指してるから、たぶん、今歩いてる、この道のことなのかな?

「ピンク地に白く角丸の文字で書いてあるけど…、恋愛モノの街道?。」ひょっとして、恋人たちが、等間隔で座るって言うとこ?「それ、どっかの古都。なんか、恥ずかしいとこ、歩いてる?」

いやいや、このあたり、ヨーロッパのライン川沿いの風景に似ているところから、日本ラインって、呼ばれてるけど、その堤防が、ロマンチック街道?「これも、ドイツのロマンチック街道から?」あのあたり…、ライン川だっけ?

「そういえば、対岸の山の上に、ノイシュバンシュタイン城を、イメージできないこともないけど。」無理やり、想像せんでも、いい!

大岩が 波立て迫り 驚かせ

日本ライン川下り。

「日本ラインの川下りって、今は、やってないの?」すわぁ〜。やってないのかな?

「レリーフ、見る限り、すごい迫力あったみたいだね。」乗ってる人の、声が聞こえてきそうだけど、実際は、どうだったのかな?

まぁ、流れの速さとか、うねりとかは、レリーフほど激しくはないと思うけど、巨大な岩が、ゴロゴロしてるからね。「その間を、ぬっていくだけでも、迫力あったんじゃないかな?」

川下り 文章だけで 肝が冷え

木曽川くだり。

「何?なに?ここの川下り、だれか、有名な作家とかが、名文を書いてるの?」そう。正岡子規。「それは、すごい。肝が冷えるって、どんな文?」

岸辺に駿立する大岩石、岩の上に小さき祠あるは、この下にて死する人多きがためと。また、一群の人河原に立ちて騒がしに、船頭舟寄せて聞けば、昨日も舟覆り、あえなく死したるが死骸今も知れずと。舟にのりたるもの皆顔青くして身ぶるいしけり…ってあるね。

「それ、急流の凄さじゃなくて、怖い話を聞きましたって文でしょ!」

急流も 緩流もあり 木曽の川

木曽川くだり。

正岡子規、こわ〜い話と同じ文章内で、綴っている句。

下り舟 岩に松あり つゝじあり

(正岡子規)

「お〜、いいね。」さすがわ、子規だね。

2024.03.10.:

岐阜駅から、鵜沼駅まで、てくてく。

記事では、赤坂の地蔵堂まで。

2024.03.14.:

鵜沼駅から、名鉄明智駅まで、てくてく。

記事では、村国真墨田神社から。

加納 > 鵜沼 | 太田 > 伏見