>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

加納 > 鵜沼

犬の声 川端文学 吹き飛ばし

西方寺。

川端康成の…。「えっ? 生まれたところ?」 違う違う。初恋の人が養女になっていたお寺。このお寺にも、訪れているそうな。

「なんと! もう、それだけで、いっぱい、物語が書けそうだよね。」 でも、結局、成就しなかったみたいだね。

「そうなんだ。何がいけなかったのかな?」 そういえば、ヒントがあった。「何? なに?」

お寺の本堂の前まで進んだ時、ワンちゃんが、ずっと、う〜、って、言ってたからかな。「それ、何代前のワンチャンなの? どんな物語なの?」 川端さん、犬が苦手だったとか。m(_ _)m。

どのような 誠の道を 突き進み

信浄寺。

新撰組隊士のお墓があるそうな。「大垣にもいたけど、ここにも、ゆかりの人が、いたんだね。」

元加納藩藩士、加賀爪勝之進。新撰組が幕臣に取り立てられた時以前からの隊士。鳥羽伏見から甲州勝沼と戦い、五人くらいに銃撃されて倒れたようだね。

「勝沼といえば、戦った相手の大将は、岐阜公園にいた、板垣さんだね。」この時は、幕府軍は、大敗、壊滅。大局的には、あまり見向きもされないけれど、実際に戦って散った隊士を思うとね。

「そうだね。脱藩してのことかな?反薩長から?」でも、藩主は、講武所奉行、寺社奉行、若年寄と、進んだ人だから、脱藩というのはね…。「う〜ん、家の事情によるのかな?傘とかも作っていたのかな?」壬生義士伝の吉村貫一郎を、しんみり、連想しちゃうね。

松杉や 火の風鉄の 風吹いて

信浄寺。

このお寺さんには、松尾芭蕉の句碑が、あるそうな。

松杉を ほめてや風の かほる音

(松尾芭蕉)

これは、芭蕉が京都嵯峨の落柿舎で詠んだものだけど、ここの境内にも見事な松や杉があったことから、句碑が建てられたらしい。

でも…。「でも?」本堂は、見た目鉄筋コンクリート。「…と、いうことは?」やはり、岐阜空襲で、被災したということかな。

「なんか、痛いね。」夏草を見て、強者どもの句を詠んだのとは、逆のような感じだね。

街道の 溝の流れは 西ひがし

加納本町。

「脚元に、何か、書いてあるけど?」 ん? 溝蓋?…、雨水を流すグレーチング?…って、中山道って、書いてあるよ。いいね。

「旧街道の表現の仕方、いろいろ、あったけど、これは、初めて見るね。」

そうだね。全面石畳、歩道部分のみ石畳、あるいは、全面にカラー塗装、歩道部分だけ塗装、石畳のプリントもあったけど…、これ、いいね。

「コスト的にも、どうだろうね。」 特注するのは、少し割高になるかもしれないけど、グレーチング本体は必要なものだからね。「道路工事があっても、影響、受けないからね。」 いいね。

ゆくところ 怖いもの無し 茶壺さま

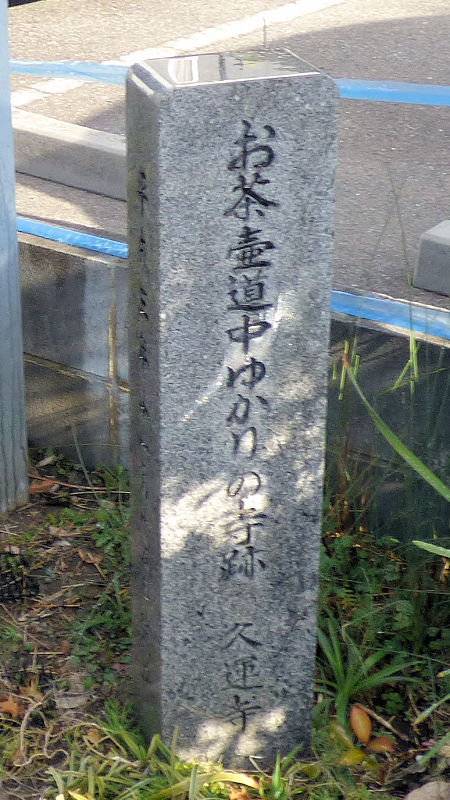

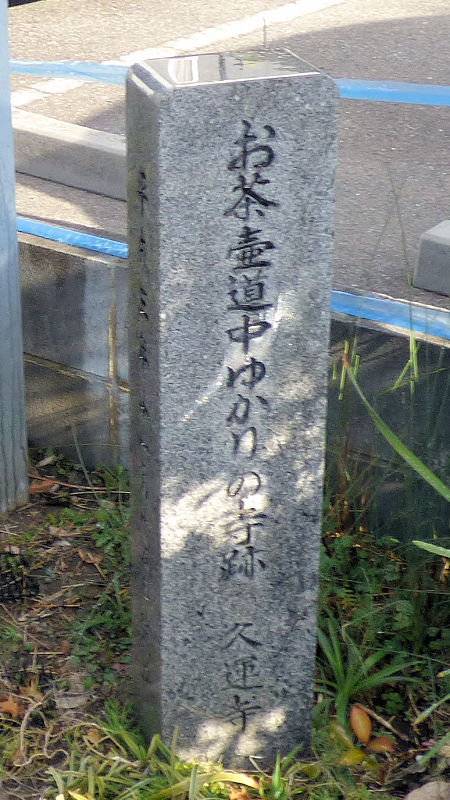

久運寺。

このお寺さん、殿様から、お茶壺道中の本陣を務めるように命じられたんだけれど、断ったそうな。「何と!お茶壺道中って、美濃路の稲葉宿通った時は、子供が行列の人にぶつかって斬られたってのがあったよね。」

そう。将軍が飲む、将軍家祖廟に献じるというので、権威ある行列とされ、多いときは、千名を越える規模だったとか。「すごいね。偉い人は、誰もいなくって、茶壺だけなのに?」

大名行列も道をゆずり、農繁期であっても田植えも禁止、煮炊きの煙をあげるのもダメ、子供がうろちょろするのも、もってのほか。「こりゃ〜、みんなから、嫌われるね。茶壺士農工商だね。」

「で、和尚さん、どうなったの?」追放されたらしい。「きっと、面と向かって、みんなが思ってることを、いっちやったのかな?」

太宰府の 梅が紅白 春を呼ぶ

加納天満宮。

天満宮と言えば、菅原道真卿。菅原道真と言えば、梅。梅と言えば…。

こちふかば 匂ひおこせよ 梅の花

あるじなしとて 春をわするな

(菅原道真)

いい歌だね。百人一首の歌より、こちらの方が…。「おいっ!」

こちらの神社は、本殿前左右に、紅梅と白梅があるね。「おしゃれだね。」

本殿造営の際に、太宰府天満宮より、寄贈された梅のようだね。「へ〜、面白いね。元々は、どこの梅だったんだろうね?」

見えたよな 聞こえたような 名前かな

加納天満宮。

本殿向かって左にあるのは、紅梅、鶯宿。「ほ〜、いい名前だね。」

昔々、内裏の清涼殿の梅が枯れてしまった。「あら、大変!」

帝は、代わりの木を、さがしてくるようにと、命じた。あちこち廻って、立派な木を見つけ、譲ってもらって、もちかえった。「よかった…のかな?」

帝が梅の花を愛でていると、枝に短冊が…。「何が、書いてあるの?」

勅なれば いともかしこし 鶯の

宿はと問はば いかが答へん

(紀内侍)

いや〜、いいね。さすがわ、貫之の娘。何輪か、花が残っているだけだけど、名前以上に、色々想像できて、面白いね。

中山道 屈指の宿場も 御心は

加納宿本陣。

幕末、江戸に向かう和宮さまも宿泊したそうな。その時の歌。

遠ざかる 都としれば 旅衣

一夜の宿も 立ちうかりけり

(和宮親子内親王)

まぁ、でも、加納の宿は、中山道の宿場の中では、二番目の規模。「賑わっていても、心は…ってこと?」すわぁ~、小簾紅園の時の歌は、かなり前向きな雰囲気だったけどね。「揺れ動いているのかな?」

でもでも、宿場の人たちにとったら、史上最大とも言える行列に、いつも以上に、賑やかだったんじゃないかと思うんだけどね。「余計に、宮さまの歌が、際立つね。」

功名で 勝ち取った末の 散歩道

加納城跡。

ここは、奥平氏十万石のお城。おいちゃんが、一人、散歩されている。

このお城、大雑把に言うと、平城で、外周の車線の無い道路から、内側に二、三十メートルは、公園、そこから大木の並ぶ石垣があり、そのさらに内側に一周三百メートルくらいのトラックが入る空間がある。「建物とかは、何も無し?」 そう。

奥平氏は、織田信長の鉄砲三段撃ち

が、武田勝頼率いる騎馬軍団に大勝した長篠の戦いで、長篠城を守っていた一族。「あの長篠の戦いで。」

結果的には、武田軍をおびき出し、猛攻を少数でもって、織田・徳川連合軍到着まで、持ちこたえ、釘づけにし、決戦に至る環境を整えたのは、大きかったかな。「すごい働きだったんだね。」

ジョギングの 幼子二人と 天気談

加納城跡。

お城の周りを、歩くスピードと、同じくらいの速さで、走っているチビっ子。幼稚園児のお兄ちゃんと、笑顔の弟くん。

その弟くんの方から声をかけてきた。おはようございます。今日は、いい、ジョギング日和ですね〜。「かわいいね。内容は、お年寄りっぽいけど。」

おそらく、よく、ジョギングしていて、散歩のおじいさん、おばあさんに、声かけられて、身についたんだろうね。「こう言うことがあると、お城、街のイメージまで、明るくなるね。」

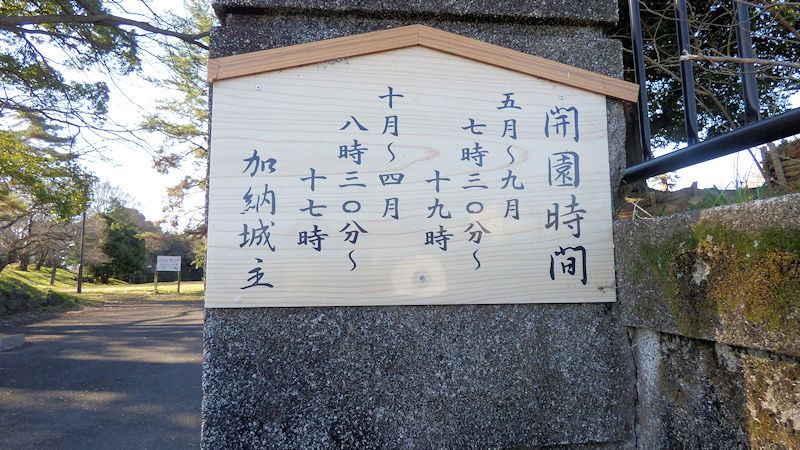

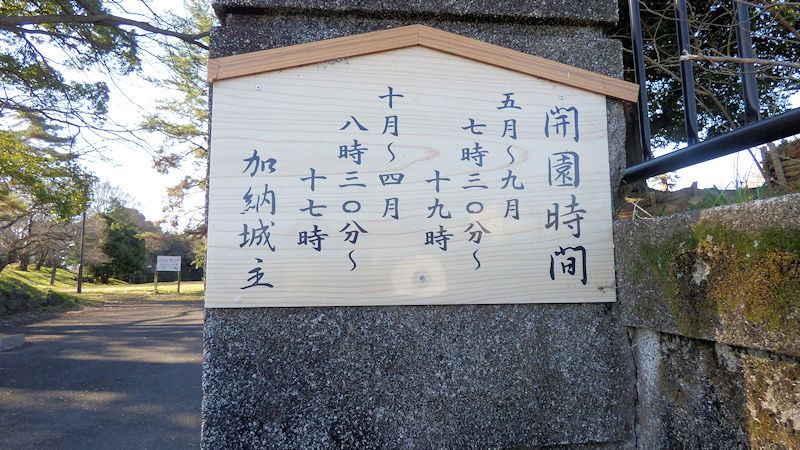

開園の 城主の高札 ありがたき

加納城跡。

「この、高札、誰が書いたの?」えっ?だから、加納城主って、書いてあるけど?「ナゾ?」

二十日以上 籠城耐えるも 逆縁には

奥平信昌公の話。

加納藩初代藩主は、長篠の戦いて、長篠城を守り抜いた闘将、奥平信昌。「大軍に囲まれつつも、援軍が来ることに、疑いも持たず、緊張を切らすこともなく、耐え抜いた精神力と、統率力は、すごいね。」

でも、1614年、大坂の陣の直前に、立て続けに息子を二人も無くした時は、意気消沈し、出陣を免除されたそうな。「闘将でも、逆縁は、キツイんだね。」

相続も 三代続けば ただの土

加納城跡 奥平家の話。

奥平家の加納藩。戦国時代を切り抜けた初代信昌公が、関ヶ原の戦いの後、隠居したが、跡を継いだ三男忠政公、生来病弱であり、35歳で信昌公より先に亡くなってしまう。「そのあとは?」

三代目は、忠隆公。これまた25歳で、若くして亡くなる。死後に生まれた子は、病弱であったため、相続は認められずに、改易となる。「何と…、あんなに貢献した家なのに?」

まあ、でも、信昌公の長男の家、次男の家は、幕末時点で、豊後中津藩、武蔵忍藩として残っているよ。

哀れでも 元気な方が うらやましく

加納城跡 安藤信友公の話。

安藤信友は、八代将軍吉宗公の世で、老中を務めた加納藩主。同時に、まつおばしょうの弟子である宝井其角に、師事したとか。「老中が、俳句? どんな句が、あるの?」

雪の日や あれも人の子 樽拾ひ

(安藤信友)

寒い日に、薄着に素足で御用聞きをする酒屋の小僧さんを憐れんだ句かな。「そういうところに、目が止まるお殿様なんだね。」

でも、このお殿様、長男は夭折、次男は早世、親戚から養子を迎えたが、先に亡くなっているね。「詠まれたタイミングは分からないけど、そういう背景を知ると、この句、深みが増すね。」

バラバラの 領地も特色 活かしては

加納城跡 永井直陳(なおのぶ)公の話。

九代将軍家重の時代の加納のお殿様は、永井直陳(なおのぶ)公。石高は、32000石。「奥平家の時から比べると、随分と少なくなったね。」しかも…。「しかも?」そのうち、12000石は、摂津と河内にあった。東海道五十七次を歩いた時の、枚方の御殿山の渚の陣屋と、寝屋川の佐太の陣屋がそれだね。

「あった!あった!永井なんちゃらの陣屋ってあったよ。」こことは、随分離れているけど、逆に大坂で米や特産品をさばく拠点にしてたかな。「そう、そう、特産品には、確か、提灯もあったとか言ってなかったっけ?」 有名な岐阜提灯は、その頃から、作られていたのかな。

永井家になってから、藩として、下級藩士に対して和傘の生産に力を入れさせてたよね。「そう、専売、販路も確立してね。」

「そういえば、美濃の伝統野菜、守口大根の、守口って、ひょっとして、大坂の陣屋の近所の守口から来てるのかな?」すごいね。何か、繋がりあるのかな?いや〜、なんか、面白いね。

張り切って 東と西の みやこかな

新町南広江の道標。

江戸時代中期、1750年ごろの道標。正面には、左中山道。右側の面には、右きふ(婦)道、って、あるね。

で、もって、明治初年に追加されたのが左側の、左西京道。裏面は、確認しなかったけど、案内板によると、右東京道、と、あるそうな。

「東京と京都じゃなくて、東京と西京なんだね。」新しい時代の幕開けに、居ても立っても居られない気持ちで、追加したんじゃないかな。

その昔 何があったか 軒の間や

亀姫侍女十二相祠堂阯。

「えっと…、亀姫…って、言うと?」 亀姫は、徳川家康の長女で、奥平信昌に嫁いだ人。関ヶ原の戦いの後、信昌は加納十万石を与えられ、亀姫も加納御前と呼ばれたそうな。

「で、ここは、その亀姫の何?」 亀姫の十二人の侍女が、一度に罰せられた、その供養塔かな。

「罰せられたって…。」 そう。何があったかは、分からないみたいだね。

「なんか、ちょっと、寂しい感じがするけど…。」 それは、入り口が、閉まっていて、しめ縄がかけてあるからかな。供養されていればいいんだけどね。「地元の方?」 いやいや…。「奥平さん?」 神君。「そうだよね。」

神君の 娘であっても なかっても

光国寺。

ここは、徳川家康の長女、亀姫の菩提寺。写真の土塀の右端、小さな扉がある奥が、亀姫の墓らしい。

「家康の長女なら、悠々自適で、怖いもの無し?」 いや〜、そうでもなさそう。「なに?」

夫、奥平信昌は、加納十万を拝領した次の年に、三男に跡を継がせて隠居したが…。「隠居したが?」 その約十年後、三男、忠昌が三十五歳で、七歳の子を残して死去。「さっき、お城で話してたよね。逆縁、かわいそうに。」

数日後、宇都宮十万石の藩主である長男、家昌が三十八歳で、やはり七歳の子を残して死去。「数日後? 立て続けに…。」

さらに、五ヶ月後には、夫、信昌も逝く。「辛いし、心細いね。残ったのは、幼い孫たちだし。」

岐阜公園 お団子二本 天秤に

道標。

「道路に、何か書いてあるけど?」ここが、中山道と、御鮨街道の分岐点だからだね。でも、江戸時代の初期、中山道は、岐阜の町も、通っていたらしいよ。「それ、ホント?」

奥平の殿様の次の、大久保の殿様の時に、鏡島から、ぎふを通っていた中山道を、鏡島から加納へ直接向かう道に変更したそうな。

「じゃ〜、一里塚は、どうしたの?」すわぁ〜。「分かった。新しい道は、グネグネにして、新旧で、距離を同じにした?」

確かに、鏡島から加納への道は、クネクネしてるけど、それじゃ、新しい道つくる意味ないでしょ!「m(_ _)m。」

でも…。「どうしたの?」鏡島から、途中で道を間違えたけど、あれが岐阜を通っていた時の、中山道だったのかなぁ?ひょっとして。

「そうかもしれないね。川沿いに、まっすぐ岐阜まで行ってるし、明治の地図にもあるからね。」道、間違うのも、たまには、よかったりして。

側溝に 変わった趣味が 芽を出して

グレーチング。

これは、また、レアだね。中山道と御鮨街道、重複区間のグレーチングだね。「笑。なんか、趣味が、明後日の方向に、行こうとしてるようですけど?」

まぁ、でも、マンホールのフタの写真を撮ってる人もいるくらいだからね。「確かに。他でも、その街の特色をデザインしたものがあれば、面白いんだろうげどね。」

弥陀様か ようお参りと 声がして

専福寺。

本堂で、手を合わせていると…。「手を合わせていると?」 ようお参りくださいました、と、声が。拝んでいる最中だったので、てっきり…。「阿弥陀さま?」

いやいや、大黒さんだった。「本当に、大黒様?」 うん、お寺の奥さまね。「何、それ?」

お寺の奥さんの呼び方って、宗派にもよるけど、台所を守る意味で、大黒さん、なんていうところも、あるようだよ。「そうなんだ。」

季節なく 咲いてた花も 思うだけ

加納三大傘問屋。

「古い建物だね。目を引くね。」大正のころの絵地図と照らし合わせると…、加納三大傘問屋のひとつ、井上傘問屋の建物…かな?「今も、問屋さん?」すわぁ〜。

戦後、昭和二十年代中頃の全盛期には、約六百軒の製造業者がいて、ひと月に百万本以上生産していたそうな。「六百軒?百万本?」

それが今は、数軒だそうな。「何とね。じゃぁ、街のあちこちで出来上がった傘を干したりとか言った風景も、当然、もう、見られないんだね。」

そうだね。きれいだっただろうね。あちこちで傘の花が咲き乱れて、雨が降ったら急いで閉じて、風が吹いたら宙に舞って…。「それ、業者さん、たまったもんじゃないね。」

北風の 大名行列 端に避け

新荒田川の橋。

「橋の欄干のレリーフは、大名行列なんだね。」 なんか、実際の大名行列って言うと…。「じっくり見たいけど、無礼打ちなんてあるから、怖いような…。」

でも、旧街道に架かる橋で、このような大名行列のレリーフ、あるけど、みんな明るいよね。「けど、北風さん、なんか威張って、真ん中を歩いてるけどね。笑。」

イベントの 行列などとは 異なりて

新荒田川の橋。

橋の欄干の大名行列のレリーフ。これは、先手弓組なんだろうかね。

「なんか、大名行列って、お殿様のかごを中心に、歩くだけのお武家さんと、荷物運びの奴さんくらいしか、想像できないんだけど、弓の部隊も、いるんだね。」

大名行列は、本来、戦の時の行軍に準じているからね。「そうなんだ。」

伊吹山 お出かけですか 笠被り

新荒田川の橋。

「まぁ、確かに、よく見ると、大名行列のお供のような、平たい笠を、被ってるね。」

家並みの間に見える雪の伊吹山も、いいね。

大木の 下の拝殿 異世界が

八幡神社。

ここ、小さな拝殿だけど…。「だけど?」

中は、とんでもなく、広がってるよ。「えっ?ぜんぜん、まったく、そうは、見えませんけど?」

四季問わず 花咲き乱れる 社かな

八幡神社。

「なるほど…。そういうことね。」天井画だね。いるんな花々、鳥さんもいるね。

「確かに、建物の見かけを、はるかに越えて、世界が広がっているね。」

スケッチの 補助線そのまま 八幡宮

八幡神社。

「これまた、すごい迫力ある大木だね。」

そうだね。ここ、交通量があって、片側一車線の歩道のない道、両側には建物がずっと続いてる道だから、余計に迫力あるね。

「偶然だけど、電線が、スケッチ描く時の、補助線みたいに見えるね。」

暴れん坊 驚くほどに 心晴れ

鏡岩碑。

関取、二代目の鏡岩は、小結まで進んだ初代が、地元の人に尽くしたのとは反対に、乱暴もので、まわりからは嫌われて、評判も悪だったそうな。力士としても、ニ場所だけ、一勝もできずに引退というありさま。「関わり合いたくない人だね。」

でも、父親の十三回忌に、心を改めて…。「改めて?」まず、ここに、茶所を設けて、行き交う人々に、おちゃを接待。「ほ〜。」

さらに、等身大の自分の像を作り、通る人に棒で打たせて、今までにしでかしたことへの罪滅ぼしとしたとか。

「自身で、軌道修正できるのは、偉いね。」地名には、なってないけど、ここから、六十メートルほどのところにある名鉄の駅も、茶所駅ってなってるね。「インパクト、大きかったんだね。」

見上げるは 急に顔出す 一里塚

細畑の一里塚。

おおっ! 一里塚! 「家並が続いているので、間近にならないと、気づかないね。で、道の向こう側は?」

おおっ! こちらも一里塚! ここ、道を挟んで、両方の塚が、残っているんだね。「いいよね。しばらく、石柱だけだったからね。」

殿だけが おもきし遠くに 行っちゃって

切通。

「殿だけが…って?」転封だね。「新しい殿様?」いや、同じ。「何言ってるのか、分かりませんが?」

加納藩のお殿様、宝井其角に指示した文化人のお殿様。「さっき、話してたね。安藤信友公。」

その次の殿様が、まるでダメなひと。「どんなに?」贅沢をする。綱紀を乱す。でもって、藩財政を悪化させる。でもって、重税を課す。当然、強訴なんかが起こる。そして家中がもめる。「最低だね。」

結局、殿様は強制隠居、代は変わったけど、懲罰的に磐城平藩に減封の上、転封。「潰されなかっただけ、よかったね。」

ところが、新しい殿様は、切れ者。老中まで進む。「一代おきに、アップダウンだね。」

今度は、その働きによって、削られた元の所領、ここ切通あたりの一万六千石を加増。幕末まで、続いたそうな。

「へ〜、じゃぁ、このあたりは、ず〜っと、今の福島県の平藩の領地だったの?」そう!

領内で 東西別れて 戦して

切通。

「えっ?どういうこと?」ここ、切通に陣屋を置いていたのは、加納藩から磐城平藩に転封した安藤家。幕末の殿様は、老中安藤信正。「…って、坂下門外の変の?」そう。

奥羽越で、戦闘が始まる時点で、安藤信正は、隠居していたが、国許にいて、磐城平藩を佐幕でまとめて奥羽越列藩同盟へ。一方、跡を継いでいる藩主、安藤信勇は早々に新政府に恭順。「何とね。同じ藩で、敵味方?」

信勇は、ここ美濃の領内で召集した兵力を新政府軍に、送り込んだ。一方、磐城平では、三回にもわたる戦いの後、お城は炎上、落城している。「勝ったとも、負けたとも言えない状態だね。」深い傷だけが残ったって感じ。

撮影に 止まればこその 道標

手力雄神社鳥居。

ここ、危ないね。撮影で止まらなかったら、道なりに鳥居をくぐって、直進してるよ。

「正規の中山道は、鳥居に気をとられるここで、九十度左折。かなりの、ひっかけだね。」危ない、あぶない。

願い編み 村人総出で しめ縄を

手力雄神社。

「人がたくさんいるね。境内の外は、誰もいなかったのにね。」みんなで、しめ縄を作っているのかな?

「すごいね。ここは。団結力っていうのかな?」今まで、しめ縄を編まれているのに、出会したことはあったけど、二、三人でっていう感じだったもんね。

「今日は、三月十日…。近々に、祭礼が、あるのかな?」

閑静な 町のどこぞに 手力雄

手力雄神社。

ネットで検索してみると…、スゲ〜、このお祭り!夜に、火の粉の中を、お神輿担いでるよ!「すごいね。神輿に、火薬を仕込んでってあるね。」例祭は四月の第二土曜日って書いてあるね。

「そのための、しめ縄なんだね。」参道の鳥居にかけられるやつだね。長さ十二メートル強、最大直径三メートル、重さ一トンだって。

「この町の人たち…、すごいんだね。」手力雄の子孫?「ごくごく、普通の人たちにしか、見えないけど?」人は、見かけで判断しちゃダメ!「おいっ!」m(_ _)m。

各務原野や 何避けクネクネ 中山道

高田。

いいね。このカーブ。「まぁ、大きい地図で見たら、まっすぐ東へ一直線だものね。」

その通りの一直線なら、きっと、挫折するよ。

家並みが 切れたら顔出す 岐阜の城

新加納の西。

「あっ、あれは、岐阜城?一番左の山のてっぺん。」そうだね。もう、通り過ぎた感覚でいるけれども、結構、どこからでも、見えるんだね。

岐阜城のある金華山は、標高329メートル、麓からの比高は、約310メートルだからね。結構、沢山ある山城の中でも、高いんじゃない?

「まぁ、確かに、山に対して、お城が、小さく見えるからね。」

見えぬとこ 表舞台を こしらえて

新加納。

「なんか、すこし、上り坂?高台になってる?」間の宿、新加納だね。加納宿と次の鵜沼宿は、十七キロほど、離れているからね。いくら歩くの得意な昔の人でも、必要なんだね。「でも、新加納って、加納宿の近所みたいな名前だね。」

ここは、大身旗本、坪内氏の陣屋のあったところ。「坪内氏って?」

ここか、南東四キロのところ、木曽川沿いにあった松倉城を本拠地としていた氏族。豊臣秀吉の墨俣一夜城を造るとき、上流から流した木材を、松倉あたりで一旦陸に揚げて、必要なパーツに組んで、再び墨俣まで流したそうな。「裏で、大活躍してるんだね。」

広大な 自然の高台 利用して

新加納。

「さっきの新加納の石柱から、ずいぶんのぼってるね。」十メートルくらいは、のぼってるのかな。

「これは、やっぱり、陣屋があるから、高台にしてあるの?この高台、どれくらいの広さ?」

この高台?う〜ん、東西十キロ弱、南北二キロ、東京ドーム四百個分の広さ。「どんだけ、でかいんじゃい!」

今、言ったのは、各務原台地の大きさ。陣屋は、その西の端に、プチッとある。「おいっ!」

街でなく 田舎でもなく ほど良きかな

新加納。

宿場町では、ないけれど、枡形に街道が折れているね。「歩道のところは、ブロックが敷かれているし、きれいに、整備されてるよね。」

大きな街っていう感じでもないから、ごちゃごちゃしてないし。「だからと言って、寂れた感もないし、明るくっていいね、ここ。」

新しき ものとなりても 宿場町

新加納。

「枡形を曲がった先も、雰囲気、いいね。」

そうだね。古民家が続いているわけでもなく、電柱も電線もあるけど、並木にブロックの歩道、ゆったりしていて、いいね。

道しるべ 見落とし無しで 無事帰る

新加納の道標。

この辺り、新しい道標が、目につくね。整備されていて、気持ちがいいね。「なんか、すべての石柱の上に、カエルさんが、乗ってるね。」

どうせ、無事帰る、に、掛けてのカエルさんじゃないのかな。

(つづく)

ちょこちょこと 目に入る蛙は 蛙様

新加納。

ち、違ってました。「何? なに?」 カエルさんじゃなくて、蛙様だね。「どゆこと?」

写真の新道と旧街道の分かれ道、間の宿の入り口に、ジャボなカエルさんと、案内板がありました。それによると…。

昔々、日吉神社のひょうたん池に、大きなカエルが住みつき、村人にいたずらを、するようになったそうな。「わるいカエルだね。」

村人は、腹が減って、いたずらを、するのだろうと、池にご馳走を投げ入れた。「いい人たちだね。ここの村。」

すると、いたずらが無くなったばかりでなく、薬をくれたり、日照りの時は、雨まで降らせてくれたそうな。「まさに、福蛙だね。」

一里塚 次来た時は 大木に

新加納一里塚。

「一里塚跡だね。」先の一里塚は、南北、二つとも揃っていたし、家が立てこもってる中にあって、大きく、窮屈そうだったけど…。「まぁ、こちらは、広々とした中に、碑の柱と、若い小さい木。」雰囲気が、正反対で、面白いね。

「新しいよね?ごくごく最近、整備された?」忘れられてた?何でここだけ、一里塚の間の距離が、二里もあるの?って、指摘を受けて、整備したとか?「おいっ!」m(_ _)m。

台風が 去ってお空が 広くなり

日吉神社。

日吉神社。平安時代からの神社のようだけど、昭和三十四年の伊勢湾台風で、境内に林立していた、樹齢数百年の大木が、倒れたそうな。「だから?なんか、スカッとしてるように感じるね。」

おそらく、本殿も倒壊したんだろうね。台風の二年後に再建されてるね。「とんでもない、台風だったんだね。」

住み慣れし 池無くなりても 狛蛙

日吉神社。

「そうなんだ。池は無くなったの?」そのようだね。さっきの、案内板にあったカエルさんのひょうたん池、昭和四十七年ごろまでは、あったらしいけどね。

「その代わりに、狛蛙だね。」狛蛙さんは…、初めてかな?「そうだね。」狛蛙さんにも、拝んでおこう。

ひょっとして これも木曽川 支流かな

新加納。

「いいね。この道。」この、クネクネ感が、いいね。

「でも、何を避けて、流れてるんだろうね。」う〜ん、各務原一帯は、米づくりには不向きな、大変水はけのよい土地だったらしいから、低地、湿地を避けて…という感じじゃなさそうだけどね。「でも、やっぱり、流れてるね。」

天空の街 かな歩道を あるいても

各務原市東那珂町。

「歩道の、ところどころに、こういうタイルが、はまっているね。」

そうだね。これは、やっぱり、航空自衛隊の岐阜基地が、あるからなんだろうかね?「基地は、いつから、あるの?」大正六年から。もう、百年を越えてるね。「樹齢百年!」いや、木じゃないし。

ここは、別に標高が高いところにあるわけじゃないけど、気持ちからしたら、天空の街って、言えるんじゃないかな?「そうだね。ヘリコプター、気球、トンボ。大空への、夢を誘うようなものばかりだね。」

街中に 残る街道 並木道

各務原市民公園。

「これは、すごい大木の並木道だね。」いや〜、これは…、街道の並木道じゃないでしょう。「??」

大木のある側は、各務原市民公園。もとは、岐阜大学工学部と農学部のキャンパスだったところだね。「なるほどね。元々、キャンパス内の大木を、そのまま、残したのかな。」たぶん…。

直接に 空へとあがって 行けそうな

飛行場通り。

「飛行場通り…。なんか、かっこいいね。」

ここをまっすぐ行くと、自衛隊岐阜基地の滑走路の西の端の道路になるね。

「なんか、大空への夢が、広がるね。でも…。」どうしたの?「夢は広がるけど、飛行場、とんでもなく広いでしょ。よく、平野部で、造れたね?」

この飛行場があるのも、新加納の手前で坂を登った各務原台地の上。「広いんだね。」

各務原台地は、強い酸性の火山灰が堆積した土壌になっていて、作物が育ちにくいみたいだね。明治末の地図をみても、大部分、荒地というか、原野っぽい感じだね。「そうなんだ。」

だから、飛行場というのも、非常に有効な活用方法だと思うよ。「なるほどね。」

一里塚 小さくてもいい 柱より

六軒茶屋の一里塚。

おっ! 危なかった。見落とすところだったね。「一里塚だね。」

やっぱり、跡の碑だけじゃなくて、小さくてもいいから、木が欲しいね。「でも、何もない方が、無限に想像が膨らんで、良くない?」

まぁ、確かに、中途半端に残っていたり、再現されていると、そのままの形だったと、思い込んでしまうかな。「難しいね。」

低くても 見えるものかな 管制塔

岐阜基地管制塔。

「あれは…、管制塔?」…だと、思うけど…。「何か、背が低い気もするね。」

…って、そりゃ〜、航空法の高さ制限が、あるからでしょ。「えっ?自分自身が、制限を受けてるの?」そんなわけ、ないでしょ!

あの管制塔で、管制官の床面が23メール、ざっと8階くらいの高さだね。「結構、高いんだ。航空法の高さ制限って、どれくらいのもの?」

う〜ん、一般的なモデルとして、例えば半径16.5キロから24キロの範囲内だと、高さ295メートルまでとか。名古屋駅前のビルより高いから、問題ないでしょ。「歩いてきたところで、越えてる物件あるけど?」

えっ?そんなのあった?「比高310メートルプラス建物18メートルの岐阜城!」おいっ!

工場の 中を電車が 走り抜け

川崎重工。

「工場の敷地内を、電車がはしってるね。鉄道車輌を造っているの?」いやぁ〜、航空自衛隊の隣で、それは無いと思うけど…。

川重「司令!新型が完成しました。」

空自「名前は?」

川重「E7系です。」

空自「最高速度は?」

川重「275キロです。」

空自「おっそ〜!」

…と、いうことで、鉄道じゃないね。ここは、やっぱり、飛行機かな。これ以上は、機密だから、言えないけど。「なんだ、ぜんぶ、想像?」おいっ!

地元にて 聞いたとしても 色々に

各務原駅。

「人口十五万人の都市の駅にしちゃぁ、さっぱりとしてるね。」駅名は、市の名前だけど、ここは、中心部じゃないんじゃない?

JRだと鵜沼駅、名鉄だと新鵜沼駅が、市内の駅では乗降客が多いみたいだね。「そうなんだ。ところで、駅名、間違ってるよ。」

えっ?ホント‼︎ 各務ヶ原、かがみがはら…だね。「近くにある名鉄の駅は?」

名電各務原、めいでんかかみがはら、だね。何か、おかしいよ。かかみ、って、濁音無いし、ケ…が、入ってないのに、がはら、って、が…が、入ってるし。「市の名前は?」

各務原市、かかみがはらし。名鉄と同じ?って、かがみはら?じゃなかったの?「そのように言ってる人もいるみたいだね。か…が、濁ったり、濁らなかったり、ケ…が、あったり、なかったり…。」どれが、正解?

「みっぱら…かな?」み…は、裏切らないか…。

アルプスの 山は仏か 悟りかな

播隆上人の名号碑。

「播隆上人って?」 槍ヶ岳に、初登頂した人だね。「それ、いつのこと?」江戸時代後半、文化文政のころ。

まず、笠ヶ岳に登ったそうな。「あの、岐阜城から見てた、市女笠のように、とんがった山?」そう。そして、次は、そこから見える槍ヶ岳に挑戦。「なにか、御仏に対面するような気を感じたんだろうかね。」

さらに…。「さらに?」自分一人が、達成感を味わうのではなく、みんなが登れるようにするために、鎖をかけたりするなど、整備に務められたそうな。「すごいパワーだね。」

お宝は 大事にしまう ものじゃなく

犬山城。

「お城だね。」犬山城だね。「尾張藩の、付家老のお城だったかな?」そう。

独立した藩主の城じゃなく、ご家老のお城だけれども…。「けれども?」現存する国宝五天守のうちのひとつが、この犬山城。「何と…。」

お城って、城跡なんて言うと、むっちゃたくさん、あるんだけれど、現存する国宝天守となると、ほとんど、ないんだね。「絶滅危惧種?」でも、だれでも、毎日見られるよ。笑。

天下人 分かっちゃいない 二君には

犬山城。

犬山城の初代城主は、成瀬正成公。大坂で馬揃えがあったとき、秀吉さんの目に止まり、その時の禄高の十倍以上の五万石で召し抱えると言われたが、二君に仕えずといって断ったとか。「さすが、骨があるね。」

また、尾張藩の付家老になったとき、家康さんから、藩主に謀反の心ある時は、報告するようにと言われたが…。「言われたが?」そのときは、主君に従って、自分も謀反すると言ったとか。

「すごいね…と言うか、天下人たち、わかってない?」

誰ひとり 知らないけれども 知っている

衣装塚古墳。

「駐車場だね。」いやいや、古墳。「m(_ _)m。」

この円墳、被葬者おろか、出土物が無いので、造られた年代も不明。さらに、もともとは、前方後円墳だったのでは?とも。

「でも、中山道沿いにあって、毎日、たくさんの人に見られていて、県指定史跡で、県下最大の円墳。」そして、なんといっても、見た目が美しいね。木々がいいね。「おもしろいね。」

大きなる 大きな台地を 鷲掴み

鵜沼宿西見附。

「下り坂だね。結構、長そうだね…って、これ、ひょっとして、各務原台地の東の端?」

そのようだね。新加納宿の入口の坂道が、台地の西の端で、ここ、鵜沼宿の入口が、東の端。

「いや〜、東西九キロ強の台地だけど、今、手で掴んだように、その形を把握できたような気がするね。」爽快だね。

雪山が 見えないだけで まったりと

翠池(よしいけ) 。

ここは、鵜沼宿の西の見附跡の横の堤防を登ったところ。翠池。

「結構、家が立てこもってるけど、のどかなのは、山の稜線のせいかな?」

昔は、葦で覆われていたらしいけど、今は、蓮だって。「この状態から、蓮で一杯になるの?」ちょっと信じられないけど、また、見に来たいね。

池に住む 何かを呼んで いるような

翠池(よしいけ) 。

「あの木のこと?」そう。池の端で、胸をはって、空を見上げ、両手をひろげて、何かを呼んでるように…。

「たっちゃん?」龍のこと?「なんか、昔話とか、残ってない?」う〜ん、そう言えば、事前の調べで、そう言う話、あったよね。ええっと、確か…、苧ヶ瀬池…、あっ、寄り道するの、見落としてるね。「おいっ!」

2024.03.10.:

岐阜駅から、鵜沼駅まで、てくてく。

加納 > 加納 | 鵜沼 > 太田