>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

兵庫津 > 大蔵谷

もしかして きんじろさーの 立つ場所は

入江小学校跡。

「あれは〜、ひょっとして、二宮金次郎さん?」 ひょっとしなくても、金次郎さんだね。「なして、ここに、ポツンと、おられるの?」

ここは、公団…なのかな。どうも、その前は、小学校だったみたいだね。「そうか、それで。でも、金次郎さん、ひとりで、寂しそうだね。」 いや〜、読書に夢中で、廃校に気付いてなかったりしてね。「おいっ!」

あるのかな スケッチブックに 雑紙に

入江小学校跡。

「スケッチブックって? 誰の?」 東山魁夷。「えっ? 東山魁夷って、ここ、神戸の人?」

そう。生まれは、横浜だけど、三歳から大学進学前までを、ここで過ごしているから、神戸の人って言えるね。「知らなかった。関東の人だとばかり…。と、言うことは?」 ?ということは??

ひょうとして 唐招提寺の あの波は

東山魁夷旧居跡近くの公園。

「東山魁夷が十一年を費やした渾身の作品である、唐招提寺の襖絵の、あの波って、ひょっとして、故郷、神戸の波?」 いや〜、分かんないけど…、あれは瀬戸内海じゃなくて、日本海じゃないのかな? 鑑真和尚、荒波を越えて来られているし。「なるへそ。」

しかし、風景画のイメージからは、想像しにくいよね。横浜生まれ、神戸育ちってね。

名前だけで 若い命が 手柄となり

平経俊墳墓。

平経俊は、清盛の弟、平経盛の子。あの有名な敦盛の兄。やはり、一ノ谷の合戦で、先ほど話をしていた業盛と同じく、若干十八歳で、ここ西出浜にて討ち取られている。

「なんか、やるせないね。驕れる平氏などと言われていたとはいえ、年の若い若者がよってたかって、殺されるのはね。可哀想な平家。」

いやいや、経俊は、覚悟を決めるや、従兄弟たちとたった三騎で敵中に突っ込み、敵をバッタバッタと散々に斬り倒したあげくに、討たれたとか。「怪力の業盛さんの時と同じ? か、可哀想な源氏。」

経験も 無かろう夜泣きの 神様に

平経俊墳墓。

「経俊さんて、夜泣きの神様なの?」 みたいだね。

鬼達「経俊のやつ、無限の戦さ地獄に落としましたが…。」

閻魔「どうした?」

鬼達「嬉々として、戦さをし続けています。」

閻魔「ならば、戦さより苦しい…。」

鬼達「戦さより苦しい?」

閻魔「無限の夜泣き地獄に落とせ!」

鬼達「そ、そんな地獄、ありましたっけ?」

…てな会話が、あったとか、なかったとか。「なかったでしょ‼︎」 m(_ _)m。

自らが なさぬ苦労を 請負て

平経俊墳墓。

平経俊さん、古来から、子供の守護神、夜泣きの神様として、信仰されているようだね。「おそらく、自身で、夜泣きの子をあやしたことなんて、無いんじゃない? どういう経緯があったんだろうね?」

すわぁ〜、分かんないけど、何百年もの間、信じてすがってきた人々の思いが、経俊さんを神としているんだろうかね。「まぁ、偉いよね。死してなお、日々、世の中のために、尽くしているんだからね。」

うん、すごいね。平家一門で、神になった人がいたとはね。

手水舎や ペンギンかなと 目をこすり

西出鎮守稲荷。

「えっ? あれ、ペンギンなの?」 だって、この神社に高田屋嘉兵衛が灯篭を献上しているくらいだからね。

「高田屋嘉兵衛?」 司馬遼太郎の小説、菜の花の沖、で、有名だね。「江戸時代の人?」

そう。蝦夷地は函館を拠点にして、国後・択捉島などで漁場や航路を開拓したり、廻船業で巨万の富を築いただけじゃなく…。「だけじゃなく?」

ロシアに拿捕された中で、日本とロシアの国家間で発生したゴローニン事件を、解決に導いた人だね。その嘉兵衛さんが、生国淡路から出てきて、最初に拠点としたのが、ここ西出浜。で、灯篭を献上。

「でも、なんで、ペンギンなの?」 だから…、国後・択捉島から、カムチャッカで、活躍してたから。「そこに、ペンギン、いるの?」 いないの? 「ペンギンは、北半球には生息していません!」

日米の 福の神様 共演し

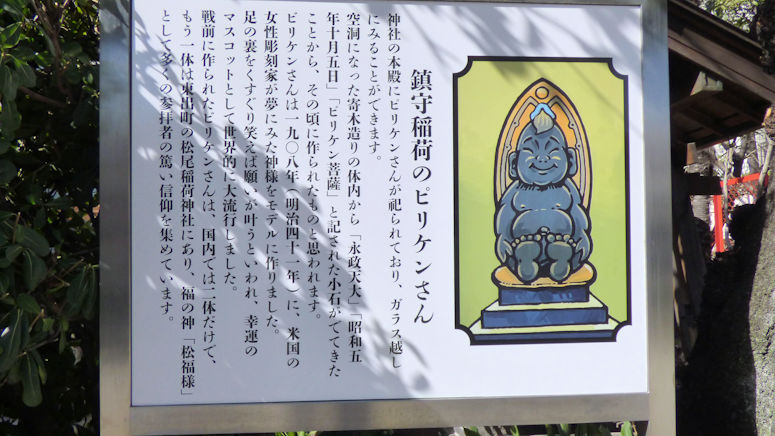

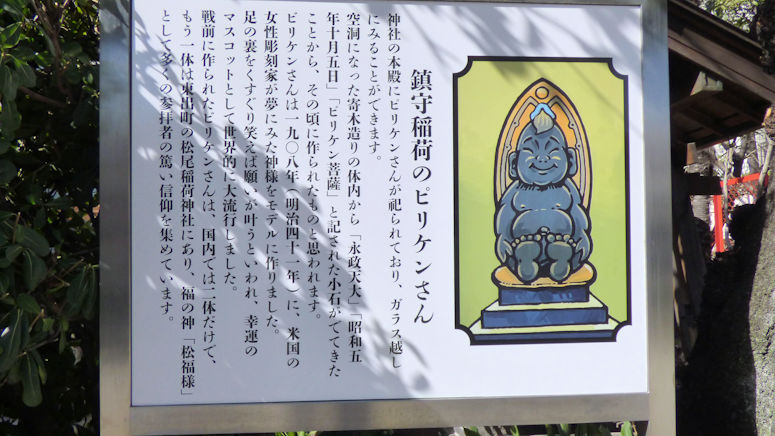

西出鎮守稲荷。

「日米…? って…、アメリカに、福の神って、おられるの?」 そう、アメリカ生まれの福の神。「いやいや、あっちは、キリスト教国でしょ! 一神教の国でしょ‼︎ あっ、ネイティブアメリカン、インディアンの神様?」

違う違う。生まれたのは1907年ごろ。明治の終わりごろだね。「新しい神様なんだね。」 その後、アラスカ、カムチャッカ、関西地方で、広く人気者となった。「か、関西…地方? な、名前は?」 ビリケン。「あ〜、ビリケンって、大阪は新世界、通天閣の?」 その通り。「アメリカ生まれだったの? 知らなかった。」

こちらの本殿の中にも、ビリケンさんが、おられるそうな。ここは、鎮守稲荷、お稲荷さんだから、商売繁盛にプラスして、強力な招福の御利益があるんじゃないかな。「拝んでいこう!」

奇跡かな いろんな神に 助けられ

みなと八幡神社。

この神社も、神功皇后由来だね。「この辺りの神社は、神功皇后由来が、ホント、多いね。」 とうぜん、それだけ、創建も古いということになるから、驚くよね。

由緒では、三韓征伐の帰途、この辺りに来られたときに、応神天皇がお生まれにならんとしたので、霊石を探して、出産の延期を祈られ、願いが叶ったので、その霊石を祀られたと。

「…、ちょっと待って、応神天皇は、三韓征伐の帰途、筑紫の国でお生まれになったんじゃ…。」 まぁ、一般的には、そうだけどね。違った伝承があるのは、面白いね。

旧街道 見た目はまっすぐ 続くけど

兵庫 国道2号。

「ひょっとして、また、枡形? 真っ直ぐ、行けないの?」 そう。安易に敵が侵入しないために、わざと街道をコの字型にしているという…。

「いや〜、ここは違うでしょ! 片側三車線ずつの国道二号線に、あまり信号を増やしちゃ渋滞の元になるのでは?」 でも、前後の信号と同期させれば、止まる位置が変わるだけで、流れは関係なくない?

「ムムッ…、というか、よく見ると、ここ、上を走る阪神高速道路の入口を設置したから、突っ切れないんだね。」 なるへそ。柳原の入口ね。

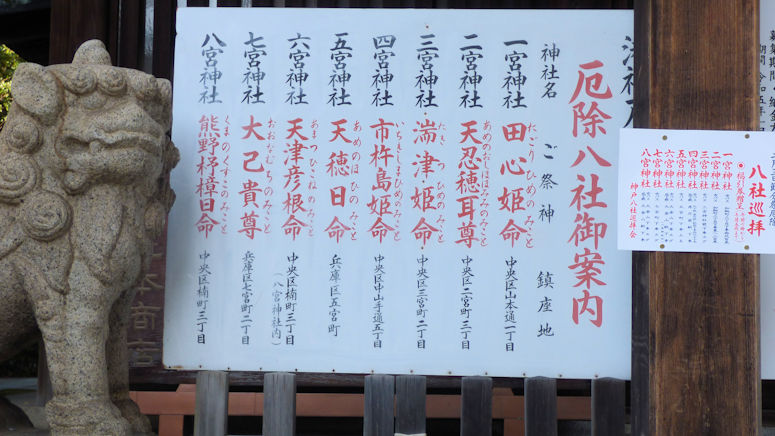

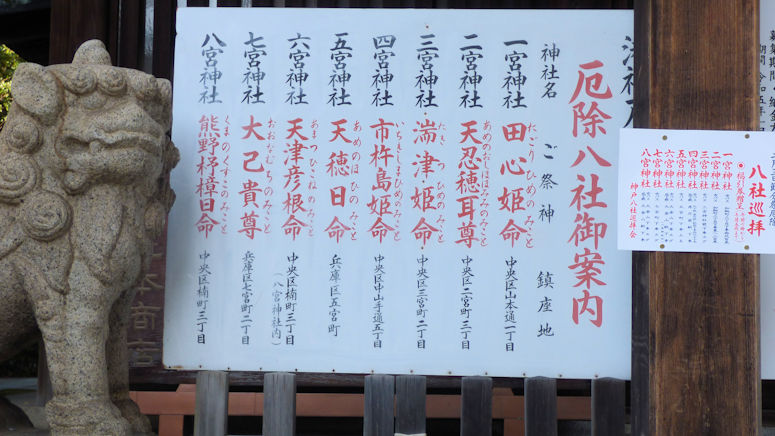

主祭神 七つの御名で ご利益を

七宮神社。

「主祭神は、どなたなの?」 大己貴命(おおなむちのみこと)。「…って、大国主命だっけ?」 そう、この神社の名前は、大国主命の七つの御名を称えるところからきていると。

「七つも、なまえがあるの?」 実は、七つどころじゃない。ネットで検索したら、大国主命の名前って、ざっと数えても、十四個もある。 「じゃ〜、十四宮神社?」 いやいや、さらに、それぞれに、漢字違い、微妙な音の違いが複数個ずつあるから、全部えたら、数十個になるんじゃない?

「すごいね。そんなに、あるの?」 まぁ、期待するご利益というか、願いを込めた名前、神様が七柱おられるのと言うことかな? 「なるほど、いろんな願いを込めて、信仰されているんだね。」

ところが…。「ところが?」

皇后が 巡った順の 番号で

七宮神社。

七宮って、七番目って、言うことかもしれないね。「そうなの? じゃ

〜、何の順番なの?」 神功皇后が、三韓征伐の帰り道に、八つの神社を巡拝された順だとか。

「でた〜、神功皇后! むっちゃ古い時代の神社を、新たに八社発見! すごいね。このあたりの神社。」 さっき寄った三宮神社も、八社のひとつみたいだね。

「なんとね。するって〜と、一の宮から八の宮まで、あるということ?」 そう。そして、さらに…。」 さらに?

何がある 北斗の星の 形して

七宮神社。

八つの神社は、北斗七星の形に並んでいるそうな。「マジ〜…って、でも、どうやって八社で、七星を形どるの?」

北斗七星は、実は八星あるそうな。「そうなの?」八星のうち、二つは、すぐ近くに並んで見えて、一方が明るく、一方が暗いので、視力の弱い人が見たら、ひとつにしか、見えないそうな。

「なるほどね。で、北斗七星の形になっているのには、何か、秘密が隠されているの?」 う〜ん、そう、思うよね。ちなみに、柄杓の先っちょを、北極星を探す時と同じく、五倍に伸ばしたところは…。「伸ばした、ところは?」 六甲の山の中。「おいっ!」

誓約の 八柱なる 神が立ち

七宮神社。

「誓約…? って、何??」 天照大神と素戔嗚尊との、うけい、だね。「あの古事記・日本書紀に登場する?」 そう。「また、超大物の登場だね。」

その誓約で、生まれた、女神三柱と、男神五柱が、この八つの神社の主祭神になっているそうな。「なんとね。やっぱり、なんか、大きな秘密が、かくされているのかな?…って、ここ七宮神社の主祭神は、大国主命じゃなかったっけ?」

…実は、そう。ここ、七宮神社だけ、誓約の時に誕生された神様じゃないみたい。「おいっ!」

ご利益は 救われし者が 保証して

七宮神社 うさぎの絵馬。

「ほ〜、絵馬は、うさぎさん、なんだね。」 そうだね。やはり、主祭神である大国主命が助けた因幡の白兎にちなんでなのかな?

「でも、絵馬は、これ…、うさぎさんの家族?」 みたいだね。「因幡の白兎のお話、後日談とか、あった?」

う〜ん、桃太郎さんなら、いろんなパターンが、あるみたいだけど、うさぎさんはね…。まぁ、奇抜な後日談じゃなくて、結婚して、子宝にも恵まれて、家族みんなで、幸せに暮らしましたとさ…にあやかりますように、が、いいんじゃない?

街々で 大事にしてる 人がいて

イオン向かいの清盛くん。

「この像は…?」 清盛くん、だね。「平清盛?」 ゆるキャラ風だね。「歴史上の人物の像とは、思えないね。」

でも、平清盛が兵庫の湊を修築整備したからこそ、日宋貿易、日明貿易で賑わい、清盛がいなければ現在の兵庫の発展はなかった…と、案内板に書いてあるね。

「ホントだ。像の台座のプレートにも、平清盛のまち、って、あるよ。」 言い切ってるね。

武士達の 公家の棟梁 商人の

清盛くん。

武士の棟梁だけど…。「だけど?」 中山道は、岐阜の駅前で見た、黄金の武士の棟梁とは、キャラが随分と違うね。「黄金の…、棟梁?」

織田信長さんね。「確かに、同じ武士の棟梁だけど、像のイメージは、正反対だね。」

ゆるキャラに 変えたつもりが もとどおり

清盛くん。

「そういえば、京都の若一神社に、お参りした時の話…。」 清盛公は、驕れる平氏とは真逆の人格者だったって話?「そうそう。」

確かに、あの話から作ったとしたら、この像は、正解だね。「だとしたら、信長さんは、遠くから見てみたいけど、清盛さんは、会って話がしてみたいね。」

現代に 兵庫のお城 復活し

イオン。

「お城? イオンモールじゃないの?」 いやいや兵庫城だね。「湊だけじゃなくて、お城もあったの?」

戦国時代、池田恒興が、荒木村重側の花隈城を落とした時のこと。「花隈城…、さっき、寄ったよね。地下が、駐車場になっているお城。」 おいっ!

恒興は、この功によって兵庫を与えられ、兵庫城を築いたとのこと。その跡地が、この辺り。

「今は、イオンの運河の向かいに、碑があるだけなの?」 いやいや、当時の海城のイメージを感じられるのが、このイオンモール。「ホンマかいな?」

象さんが 守るは異国の 神様か

住吉神社。

「狛犬…ならぬ…。」 こま…ゾウ! 「あの〜、異国の神様って、こちらは、住吉神社でしょ!」

そうだね。こちらの神社は、明治になってから、湊をより良くするために、運河を開鑿したときに、祀られたようだね。「で、なんで、象さん、なの?」

摩耶夫人が、お釈迦さまをみごもったとき、白い象が体内に入る夢を見たとかで、幸運を象徴してかな?「だから、ここ、仏教寺院じゃなく、神社なんですが?」

荒浪も 安定安心 海の神

住吉神社。

航海安全の神様だから、当たり前かもしれないけれど…。「けれど?」 この写真に撮ったやつ、いいね。「うん、いいね。」

船の本体が見えないほどの荒浪だけど、安定してるし、安心感しか、ないよね。 「拝んでおこう!」 ? 近いうちに、船にのるの? 「人生の荒浪。」 あっ、そう。

耳すませ 平家と言えば 琵琶の音

琵琶塚。

「確かに、平家と言えば、祇園精舎の鐘の声…と、琵琶の音。やっぱり、この塚も、平家に関係あるの?」

この塚は、一ノ谷の合戦で戦死した、平経正の墓だと言われている。「経正って?」 平経盛の長男…。「…と、いうことは…、さっき、寄った、鎮守稲荷の夜泣きの神様、平経俊のお兄ちゃん?」

その通り。18歳で討ち死にした経俊の兄だから、まだまだ若かったとおもわれるが、大変な琵琶の名手であったらしい。「天才ヴァイオリニスト?」 持っていた楽器、これまた、名器。「ストラディバリウス?」 青山。「あ、青山?」 せいざん。

功よりも 名よりも愛した 琵琶残し

琵琶塚。

青山と呼ばれる琵琶は、やはり琵琶の名手である藤原貞敏が、平安時代初期の仁明天皇のころの遣唐使で、唐の名人よりゆずられ、持ち帰った三面の琵琶のひとつ。「それを経正さんが、持っていたの?」

経正さんは、幼少期から仁和寺で育ち、秀でた才能でもって第五世門跡の覚正入道親王から可愛がられ、青山の琵琶を下賜された。 「誰しも認める才能の持ち主だったのね。」

そして平家一門の都落ちに際しては、武者姿のまま、仁和寺に寄り、門跡に対して、青山の琵琶を差し出して…。「差し出して?」

さしもの名物を田舎の塵になさん事、口惜しう候ふ…と言って、返上したそうな。「若いのに、すごいね。自分自身の名前より、名物を残すとはね。」 自分の将来が、ハッキリと、見えていたのかな。

平家をば 桜の花に 例えれば

琵琶塚。

「平家を、桜に…? う〜ん、あまり考えたことないかな…。」

経正さんが、仁和寺に琵琶を返上して別れを告げ都落ちする際、桂川のほとりまで見送ったのが、幼少時の師匠であった大納言法印行慶。経正に一首。

あわれなり 老木若木も 山桜

送れ先立ち 花は残らじ

経正が巻いて持っていた赤旗を掲げると、そこかしこに、控えていた鎧姿の武者達百騎ばかりが集まり、都を後にしたそうな。「なんか、悲しいくらい色鮮やかなイメージだね。」

人々に 希望の光 分けるよな

平清盛像。

「これは…、民衆に布教する僧…、でも、積極的でないような…? でも、優しいような??」 これは、平清盛像。「これが? 平家一門の…、いや、武家の棟梁?? こんな、風貌してたの???」 1972年時点ではね。「何?その年代??」

この像が造られた年代だけど、参考にされたのは、京都は六波羅蜜寺の平清盛像と言われている僧形坐像だそうな。「あの、本を両手に持って、視線を本から外して、思いっきり考えを巡らせているような?」

そう。あれは、鎌倉時代のだいぶ初期のものらしいから、結構、本人に近いかもね。「でも、平氏が滅びてから、あまり時間の経ってない時期に、よく敵対していた清盛さんの像が造られたもんだね?」 う〜ん、ちょっと不思議だね。

人物の 大きさあらわす 供養塔

清盛塚石造十三重塔。

「で、でかいよね。」 平清盛さんの墳墓…。「えっ、そうなの?」 …と、言われていたが。「おいっ!」 大正時代に、前の道の拡張工事の際の調査で、そうでないことが確認されたそうな。「ということは?」 供養塔だね。

「しかし、滅びた人物の供養塔にしては…、デカイよね。」 そうだね。中山道歩いたときの鏡宿手前にあった、清盛さんの後継者、平宗盛の胴塚なんかは、ひっそりとしていて、地元の人が憐れんで供養しているって風だっよね。「で、この供養塔は、誰が造ったの?」

鎌倉幕府九代執権、北条貞時が建立いたそうな。「えっ? 後々の世に、子孫が…じゃなくて、直接滅ぼした側が建てたの?」 そう。「しかも、こんなに、デカイものを?」 ナゾだね。

平和なる 象徴ハトが 軒の間を

清盛塚石造十三重塔。

おやっ、よく見ると…。「どうしたの?」 笠の間に、ハトさんが、とまっているね。「…四番目と五番目の笠だね。」

のんびりしているね。「脚元の傾斜が微妙だなとかなんとか、ブツブツ言ってそう。」

なんか、これみていたら、供養とか、亡くなった人の念とかも、すっかり落ちちゃって、自然の単なる石に帰っているように感じるね。

お上人 一期ばかりの 風に乗り

真光寺。

ここのお寺さんには、一遍上人の御廟がある。「一遍上人…って言うと、踊り念仏の?」 そう。「御廟…って、ここ、本山か何か?」 いやいや、ここで、亡くなられたからだよ。

上人は、踊り念仏の遊行を続けられていたが、死期を悟り、念仏信仰の先駆者である教信の墓のある播磨の教信寺へ向かう途中、この地で亡くなられたそうな。「遊行に生き、遊行のうちに亡くなられたんだね。」

そう。念仏を唱えながら踊り、南無阿弥陀仏、決定往生六十万人…と書かれた札を配って、入信した人は、実に二百五十万人に達したそうな。「に、二百五十万⁈」 当時の…、鎌倉時代の全人口の四割弱くらいじゃないかな? 「四割‼︎」

お上人 南無阿弥陀仏に なりはてぬ

真光寺。

一遍上人は、亡くなられる間際、自分なたわの書いたもの、持っていた書籍など、すべてを焼却されたとか。一代聖教皆尽きて、南無阿弥陀仏に成り果てぬ…と。「結局、すべては、南無阿弥陀仏、だけと?」

また、遺体は、尊敬する教信がそうしたように、野原に打ち捨てて、獣に施せと、遺言したそうな。「持ち物は勿論、自身の身までも打ち捨てて…?」 ただし、流石に残った人々は、観音堂の前で荼毘に付して、廟を設けたそうな。

洒落た街 湊神戸に 牛車行く

清盛橋。

「清盛…橋…って言うのは、やっぱり…。」 橋のたもとに、清盛塚が、あるからだろうかね。橋の欄干には、平家にちなんだレリーフが、あるようだけど…。「だけど?」

これ、牛車でしょ。なんか、神戸のイメージと、かけ離れているみたいで、面白いね。「意外な感じ? でも、実際のところ、このあたりも、牛車がとおっていたのかな?」

そうだね。ただし…。「ただし?」 このレリーフは、平家物語絵巻の都遷りの絵だと思うから、都、京都の様子だね。「そうなんだ。」 旧に遷都が決まって、朝廷みんなが、あたふたしている情景かな。「笑うところだったの?」

もう少し 海ざわつけば 掛け声も

清盛橋。

「お〜、これは…、敦盛さん?」 そのようだね…と、いうか、このイメージからだと、それしか知らないというか…。「そうだね。…で、海がざわついてたら、熊谷直実の掛け声も聞こえなかったって?」 m(_ _)m。

先ほど寄った琵琶塚の、琵琶の名手、平経正、鎮守稲荷の夜泣きの神様、平経俊…の、弟になるんだよね。敦盛は、青葉という笛を鳥羽院から譲り受けたくらい、笛の名手だったのかな。

「才能豊で若い三兄弟全員が、この一ノ谷の戦いで、亡くなっているんだね。」 親である経盛さん、きつかっただろうね。

法皇が 上人、公使が 軒を借り

薬仙寺。

「なんか、いろんな人を登場させようとしているけど、誰?」 後白河法皇、法然上人、後醍醐天皇、オールコック英国公使。「また、てんでバラバラに、無関係な人たちを持ってきたね。しかも、人数、増えてるし。」 いや〜、それほどでも。「褒めてない!」

「後白河法皇って、兵庫に来たことがあったの? ここが御所だったの?」 そう、萱の御所。 「萱?」 萱でできた三間四方…5.4メートル四方の御所。「せっま〜。ひょっとして、御所の茶室バージョン?」

そんなわけないでしょ。福原遷都の際、平清盛に無理矢理連れて来られて、閉じ込められたようだね。「むちゃくちゃ、怒ったんじゃない?」

そのとおり。怒り心頭…かどうかは、謎だけど、忍んで来た文覚上人に、頼朝宛の平家追討の院宣を渡したとか。「それって、ここから、この場所から、鎌倉時代が、始まったの?」 かもね。

ピンチでも いつでもどこでも 人々を

薬仙寺。

「じゃ〜、法然上人は、ここのお寺さんとどういう関係があるの?」 承元の法難に際して、土佐に流される際、ここに立ち寄り、大衆を教化されたそうな。

「すごいというか、お上人は、強いね。」 自分の出身した叡山に加えて、南都の興福寺などからよってたかって叩かれ、さらに後鳥羽上皇から罪を着せられた上に、大事な弟子達を殺されたり、流罪に処せられたり…。そんな中、配流途中の仮の宿でも、人々を導いておられるとはね。

霊水が 頭痛の種を 消し去って

薬仙寺。

「後醍醐天皇は、どういう関係?」 隠岐の島から京都に戻られる途中、同じ兵庫の福厳寺に寄られた。その際、ひどい頭痛をわずらわれたが、ここの霊水を献上し、服用されたところ、たちまちのうちに、快癒されたそうな。

「それって、霊水の効果じゃないんじゃない?」 と言うと? 「霊水を呑むタイミングで、鎌倉幕府滅亡の知らせを聞いたから、気持ちが晴れ晴れとして、頭痛が治ったとか?」

いや、逆かもね。「と言うと?」 霊水の霊力によって、頭痛の種だった鎌倉幕府が滅びたとか? 「それ、どんだけすごい霊力なの?」

海なのか 女性なのか 気に入りて

花山法皇歌碑。

案内板には、花山法皇は、こよなく大和田の海を愛し、しばしばこの寺に滞留した…とあるね。「花山法皇と言えば、かなり問題行動の多かった人だよね?」 そうだね。好色のエピソードも多いかな。「大和田を愛していたのは、海じゃなくて、女性?」 おいっ!

もちろん、権謀術数に長けた藤原兼家に騙されて、退位・出家したのは、かわいそうだけど…。「だけど?」 その後も、好色から騒ぎを誘引し、長徳の変を起こしているからね。「やっぱり、どうしょうもない人?」 う〜ん、でもないよ。「えっ?」

海を見て 創作活動 広まれり

花山法皇歌碑。

日本で一番古い観音霊場めぐり、西国三十三箇所を、実質的に確立された方だよね。「そうなんだ。意外だね。」 さらに…。「さらに?」

もともとある和歌の才能を存分に発揮され、各霊場で和歌を詠まれている。そして、この和歌が、今現在も巡礼者に唱えられている各霊場のご詠歌となっている。「すごいね。」

本当なら、都から、御所からさえ出ることなく、海なんか見たこともなく、一生を終えていただろうにね。歌碑の歌。

有馬富士 ふもとの霧は 海に似て

波かと聞けば 小野の松風

(花山法皇)

実際に、海を見たことあるから、詠めた歌なんだろうな。

和田の海 眺めつお題は 春の草

和田神社。

「これは…句碑? まったく、詠めないけれど。」

我(わが)帰る 路(みち)いく筋ぞ 春の草

(夜半亭)

「夜半亭…さん…って?」 与謝蕪村だね。「そうなんだ。」 蕪村のお弟子さんに、大魯がいる。才能はあるが、性格的にまわりから嫌われ追われて、京都から大坂、兵庫へと移り住む。そんな彼を気遣い訪ねて、和田神社での句会の一句。

「う〜ん、せっかく和田岬の風景を目の前にしてるんだから、この風景を詠んで欲しいけど…。」 まぁね。…って、詠んでないのかな? 「我々、素人受けする句がいいな。」

風景を 褒めて浸れる 空気では

和田神社。

1863年4月、14代将軍徳川家茂が、和田神社を訪れている。「へぇ〜、将軍が…。それはすごいね。何か、歌とか、残ってないのかな?」

海防目的の視察みたいだからね。「そうかぁ、開国後の大変な時期だから、余裕がないか?」 さらに、老中はじめ、幕僚、勝海舟を従えての視察だからね。「なるほど、歌でも詠もうものなら海舟さんに…、喝…入れられるね。」 おいっ!

本殿より 長く見、長く 手を合わせ

三石神社 神功皇后像。

「これは、神功皇后と、赤ちゃんの応神天皇を抱く武内宿禰だね。」 ほ〜、ぱっと見で、案内板も見ずに、すぐに分かるんだね。「まぁ、お決まりの構図だからね。」

それでも、案内板を読むと…。「えっ? 何か、間違ってた??」 神功皇后像は、1993年に奉納され、それから13年後に、応神天皇を抱く武内宿禰像が奉納されたとあるね。「なんと、セットじゃないの? 確かに、神功皇后像単体なら、どなたなのか、さっぱり分からないかもね。」 日本武尊のようにも…。「おいっ!」

まったりと 沖ゆく帆船を 眺めつつ

和田岬砲台。

「これは、砲台の案内板の絵なの? 実際の写真は?」 写真は…、無い! 砲台は、三菱重工の広大な敷地の奥深くにあり、見学するには、予約が必要。この絵は、三石神社前のブロック塀に描かれたもの。

「この絵からすると、日露戦争あたりの砲台なの?」 ちがう、違う。幕末に、勝海舟の設計で作られたもの。「幕末なの? 勝海舟設計?」 外側は、石造り、中側は木造二階建て。一橋慶喜も、視察に来ているそうな。

「へぇ〜、で、実際に使われたことはあるの?」 無い! 「なるほど、絵の雰囲気の通り、嫌なイメージないのね。」

町角を 曲がればそのまま 駅ホーム

和田岬駅。

「バス停が、あるね。」 駅でしょ、駅。電車の駅! 「でも、改札も、券売機も、何もないよ。」 顔認証で、自動引き落とし。「ウソつけ!」

和田岬駅の改札は、2.7キロも離れたところ…。「なんじゃそら?」 隣の兵庫駅のホーム入口にある。「なんだ。いわゆる、中間改札ね。」 和田岬線は、和田岬駅、ひとつしかないからね。

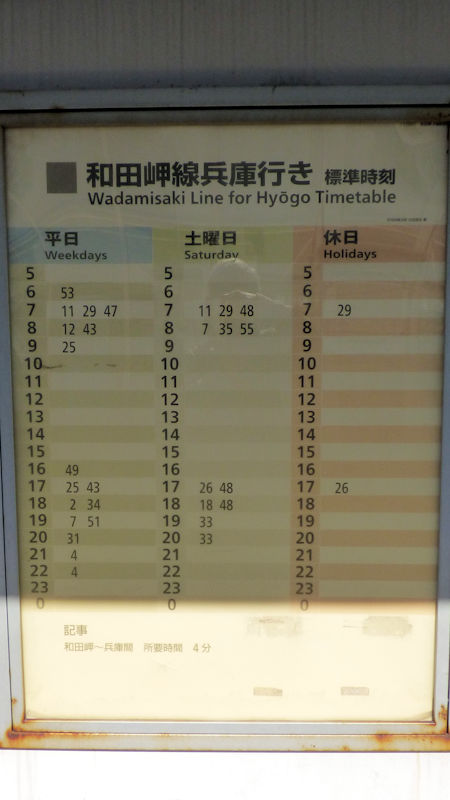

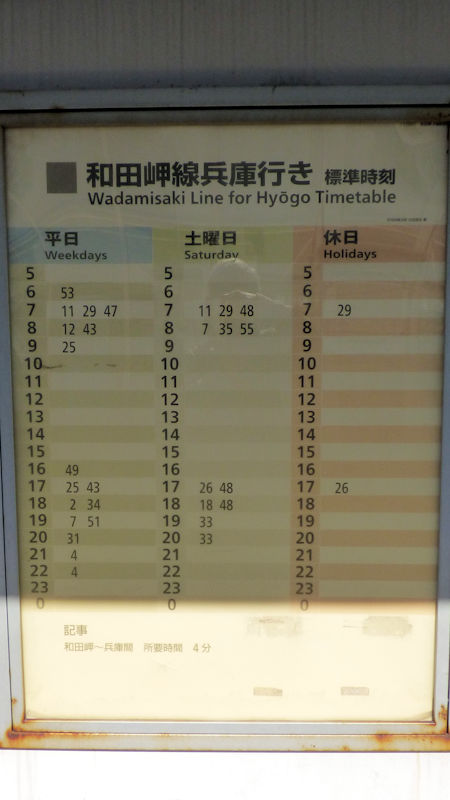

何回も まばたきさせる 時刻表

和田岬駅。

「次の電車は、何分後くらいに、くるのかな?」 え〜っと、四時間後…くらいかな? 「よ、四時間? 時刻表、よく見たら、今日、日曜なんて、朝と夜の二本しか走ってないし…。」 そうだね。日中十時間くらい、何もないね。「いったい、ここ、どう言う線なの? 廃線間際?」

いやいや、利用者は、駅周辺の会社・工場に勤務している人達なので、その動きに特化しているようだね。「つまり、通勤時間帯しか、走っていないと?」 そう。ひと駅しかなくて、単線だけど、六輌編成で、混み混みらしい。「すごいね。」

だから、無駄がまったくなく、効率が良いので、堂々の黒字路線のようだね。

よく見れば どこのどなたか 清盛さん

築島水門。

「何ですか? あれは?」 兵庫運河の築島水門。「じゃなくて…、その水門に書いてある絵。」 う〜ん、大河ドラマで、平清盛をやってた時の写真じゃない? 「松山ケンイチって、あんな顔してた?」

検索してみると…、神戸を中心に活動するおもてなし武将隊だって。「ほ〜.平家物語の驕れる人も…じゃなくて、若さあふれるって感じだね。いいね。」

恨めども 最後は菩提を 弔いて

来迎寺。

「誰のこと?」 祇王。「祇王…って言うと、平清盛に愛され、後に捨てられ、京都の嵯峨に隠棲して、念仏三昧の生活を送った?」 そう。その祇王さんのお墓が、ここにある。「嵯峨じゃないの? なして、ここに?」

平家滅亡後、ゆかりのこの地にやってきて、一門の菩提を弔ったそうな。「なんと、あざやかというか、人物の深みが増しているね。」 仏も昔は凡夫なり、われらも終には仏なり…を、思い出したね。

この土地を 歩むだけでも 善根が

来迎寺の前。

「どゆこと?」 この辺り、湊を波浪から守るために、平清盛が埋め立てたという、経ヶ島だったみたいだね。「そうなの。で…?」

工事が難航すると、人柱を立てなければならないのでは…という意見が出てきた。「堤防や橋の工事でもよくある話だね。」

そんな中、平清盛の侍童、松王が、自ら進み出て人柱になったそうな。「…なんと、痛ましい…。」 経が島が完成した後、話を聞かれた帝が感動して、松王の菩提を弔うために建てたのが、先ほどの来迎寺だと、お寺さんの案内板にはあった。「そうなんだ。」 でも…。「でも」

平家物語には、人柱の意見が出た時に、それは罪業になるとして、石の面に一切経を書いて埋め立てたと。「それは、スマートだね。説得力もあるね。だから、経が島?」

なんか、これ、内容からして、お寺の案内板と平家物語と、記載が逆のような気もするんだけどね。「確かに…。」

運河なる 堤防の上で まったりと

兵庫運河の猫。

「猫ちゃんだね。」 よって撮ってるから、分かりにくいけど、上の写真の続きの、兵庫運河の堤防の上の猫くんだね。「まったりしてるね。」

昔の湊にも、こうやって、まどろんでいる猫がいたのかな。 「平清盛に、話しかけている猫もいたりしてね。」

もともと、仏典を食いちぎるネズミ対策で船に乗せられた猫だからね…。「日本にやってきて上陸した湊の記憶をたどっている?」 まさかね。

へこんだら そんな空気を ぶっ飛ばし

兵庫大仏。

「すごい。大仏さまだよ。」 インパクトあるね。体に、電気が走ったよ。「いつ頃からいらしたの?」

時は、明治の中ごろ、だね。当時、仏教界は、明治初期に吹き荒れた廃仏毀釈の嵐で、壊滅的な状態にあった。「今じゃ、考えられないね。」 そんな中、兵庫の豪商の一大発願が引っ張る形で、一般民衆も、仏教界各宗派も、力を合わせて建立したのが、この大仏さま。

人つどい いろんな花が 咲いてゆき

兵庫大仏。

建立当時は、奈良、鎌倉とともに、日本三大仏と言われたそうな。「なんとね。そうなんだ。そんなに有名だったんだ。」 そして、多くの人々の参拝を誘引することとなり、この辺一帯は、大いに栄えたそうな。「一大観光地だね。」 神戸一の繁華街だったとか。「へぇ〜、今は、静かな街なのに。」

映画評論家の淀川長治さんが、境内の活動写真館に通ったり、新喜劇の渋谷天外さんの初舞台もこの境内の掛小屋だったとか。「なんか、賑わいが、見えてくるね。」

でも…。「でも?」

むちゃくちゃな 大仏さまにも 赤紙が

兵庫大仏。

「赤紙って…、大東亜戦争の時の、金属回収?」 そう。 「道具類なんかなら、まだしも、大仏さまって…、悲しいというか、恐ろしいというか…。」 街全体が悲しみに沈んだようだね。

「でも、目の前におられる大仏さまに、復活したんだ。」 そうではあるけれど…。「けれど?」 復活したのは、平成三年。「…平成になってから?」 実に四十七年ぶりの再建だね。「なんと。穏やかにされているけど、いろんな思いが込み上げてくるね。」

大通り 頭かがめて 上をゆく

門口町歩道橋。

歩道橋を、えっちらほっちら登ってきたと思ったら、かがんで進まなきゃいけないの? 「ほ〜、さすがに、理不尽だと思ったのか、歩道橋自体も、階段で五段ほど、凹ませてあるね。」 ながら歩きは、できないね。「ここじゃなくても、してはいけません!」

新しい 時代の幕開け 実感し

福厳寺。

後醍醐天皇が船上山で旗上げし、都へ帰る途中立ち寄られたのが、ここ、福厳寺(ふくごんじ)さん。到着の九日前に、鎌倉が陥落しているので…。「ギリギリ知らせは届いていたのかな。」

そして、そのタイミングで、出迎えは、赤松円心、楠木正成ら、七千騎。「まさに、新しい時代の幕開けで、気分も爽快…って、このお寺さん、どこかで、聞いた?」 薬仙寺さんの霊水を献上したのが、ここだね。

「どうして、頭が痛かったんだろうね?」 さぁ〜。

兵庫津の 入口福呼ぶ えべっさん

柳原蛭子神社。

兵庫津の西の入口、柳原総門にあるのは、蛭子神社。「宿場というと、枡形を設けたりして、入りにくそうにしているイメージがあるけどね。」 ここは、福を授ける神社を配置して、人を呼び込もうとしているようにみえるね。

美しき 公園にひとつ 電柱が

震災遺構の電柱。

「古びた電柱が一本、立っているね。しかも、電線も繋がっていないね。」 阪神淡路大震災で焼け残った電柱だね。「大震災の…。」

少し、すす汚れていて、電線の残骸みたいなものも付いているけど、立っている場所がね…。「公園の、中だね…。」

そう。震災後の区画整理事業で、町並みは、全て変わったっていうことだね。「電柱自体の損傷具合とかじゃなくて、立っている場所…。」 公園も、周りの家並みも美しいから余計に強烈だね。

希望出る 映画に現実 持ち込めば

おとこはつらいよ碑。

「ん〜? 公園の中に、コーナーミラー…じゃなくて…、これは…?」 誰か写っているね。「…? フーテンの寅さんじゃない?」

映画、男はつらいよシリーズ第48作の撮影風景らしいね。 「ほう…、ここが、ロケ地だったわけ?」 左に写っている人影は、山田洋次監督だそうな。

一月に起こった阪神淡路大震災と同じ年の十月に撮影スタート。「ひょっとして、震災復興の応援歌だったの?」

そう。当初は全く関係なかったようだけど、復興の元気づけにと、嘆願書や署名まで送られたそうな。「そうなんだ。」しかも、渥美清さんは、見てわかるくらい随分癌に侵されていて、これが最後の作品となっている。「地元の方は、特別に、嬉しかっただろうね。」

分岐して 遠き時代に 行くような

JR高架。

「ちょっと、目に止まっただけなんだけど、あの高架が途中で切れているのは、新線建設?」 う〜ん、周りが、見た目、結構、古そうだけど? 「そうだね。じゃ〜、廃線跡?」 そんな感じだよね。「廃線跡と聞けば、歩いてみたくなるよね。」

地図で調べると、見ただけで廃線跡と分かる細長い帯がつづいているね。「お〜、ず〜っとたどっていくと、我らが和田岬線と合流しているね。」 跡地には、もう、家がずらりと建っているね。「いつ頃、無くなったんだろうね。」

調べてみると…。「みると?」 なんと…。「なんと?」 計画だけで、敷設されなかったようだね。「へ〜、そんなケースもあるんだね。」

この時期は どこ立ち寄りても 後ろ髪

匂の梅歌碑。

「これは、歌碑?」 そうだね。菅原道真公の歌碑だね。

風寒み 雪にまがえて 咲花の

袖にぞ移れ 匂う梅が香

(菅原道真)

道真公が九州の太宰府に赴く際、大輪田の泊に寄られた。とても良い香りがするので、尋ねられた先で、梅に出逢われて一首詠まれたそうな。

「こう言う物語が残る土地って、いいよね。」

寒いのか まぶしいのかな 眠いのか

射場八幡宮。

「あっ、狛猫さん…だね。」 ほう、この様子は…? 「寒いの?」 いや。「まぶしいのかな?」 いや。「眠いの?」 いや。夜勤明けだね。「ホンマかいな?」 お勤め、おつかれさまです。

ちなみに、こちらの八幡宮は…。「猫がメインで、お宮さんは、ちなみに…かい!」 笑…八幡宮は、平安時代になった初頭に、宇佐八幡宮から勧請されたそうな。「京都の石清水八幡宮じゃなくて、遠く宇佐八幡宮から?」

その頃は、まだ、石清水八幡宮は無いよ。「そうか…。古いんだね。」

とおしゃんせ 塀の上なる 狛猫さん

射場八幡宮。

お〜、右にも狛猫さんが…。「こちらのネコさんは…。」 昼勤で今、出勤してきたネコさんだね。おはようございます。 「ホンマかいな。でも、境内は広くはないけど、充実しているね…、猫が。」

ちなみに、この神社の名前の射場は、神功皇后が、三韓征伐に行かれる際に、弓始めの式をされたことによるらしいね。「これまた、古いね。」

ちさき宮 その摂社にも 狛犬が

射場八幡宮。

こちらは、境内の摂社なんだけど…。 「どうしたの?」 う〜ん、なにか、その…、視線を感じるんだけど…。「神様?」 えっ、神様? 「…なんてね。気のせいでしょ!」 そうだよね。きっと、気のせいだよね。

古井戸や この日のために あったのか

宝満寺。

このお寺さんは、簡単に言えば、弘法大師に始まり、平清盛と足利尊氏に好かれたが、荒木村重とアメリカに燃やされた。「村重とアメリカを同列に書く?」

鎌倉時代から祀られている大日如来坐像は、幾多の戦乱、災害を乗り越えてこられた。特に、空襲の時などは、境内の枯れ井戸に隠されて、被災を免れたとか。「すごいね。強運というか、お寺さん、機転がきくね。」

この大日如来像、体内が空洞になっていて、空洞全面は金箔、後面は銀箔が、貼られ、胸部に金剛界大日如来小像が設置されていたそうな。「すごいね。」

芸術か 職人技か ゴムの石

ゴム工業碑。

「わが国ゴム工業勃興の地の石碑だね。」 いやいや、どう見ても、石碑じゃなくてゴム碑だね。「確かに…。」

神戸の長田って、靴屋さんとか、靴の製造に携わっている人が多いって聞いたことあるけど、靴の前に、その素材のゴムに関する産業が盛んだったんだね。

「しかし、見れば見るほど、ゴムだね。」 ただ単に、施主からの指示通りに作っただけにしても、すごいね。「職人わざ、いや、芸術作品だよね。」

滅びゆく 平家の側の 家人しも

監物太郎頼賢供養塔。

「この方は、平氏の一族じゃなくて、家臣?」 そうだね。一の谷の合戦の負け戦で、散っていった側の、しかも討ち死にした家臣だね。「家臣…と言っても、地方豪族の当主とか?」 いや〜、よくは、分かんないけど、家臣というより、郎党なんじゃないかな?

「郎党で、ここまでの供養碑があるのも、珍しくない?」 そうだよね。野晒しの碑じゃなくて、祠もあるし、なんと…玉垣で囲まれているし、さらに全体を雨除けの屋根で覆っているからね。そして、なにより…。「なにより?」 お花も、お供えしてあるし、今でも命日には、毎年、法要が営まれているみたいだよ。

「どうして、そこまで…?」 どうしてかな? 実は、真っ向勝負で、源義経を倒していたとか? 「おいっ!」 う〜ん、まったく、分からないけれども…、平家物語に登場するからかな。「どんなシーンなの?」

無念かな 弓折れ矢尽き 刀折れ

監物太郎頼賢供養塔。

監物太郎は、平知盛の郎党。「知盛と言えば…、あの、歌舞伎の、碇知盛だね。」 平清盛の四男。その知盛と息子の知章(ともあきら)、監物太郎のたった三騎で、一の谷の合戦場から、落ち延びていく場面だね。「そこで、敵の一団と遭遇?」

そう。まず、弓の名手たる監物が先頭の一騎を射倒す。「我らが監物、弓の名手だったんだ。」 ところが、敵の大将らしき一騎が、知盛めがけて組み合うとするところへ、息子の知章が割って入り、組み合って落とす。「俊敏…というより、判断、早いね。ためらいが、ないね。」

知章は、敵の首を取るが…。「取るが?」 敵の武者ども知章にうち重なって、首を落としてしまう。「なんと、監物さん、目の前で若君を打たれてしまうの?」 そう。若君、16歳。「じ、16? もう、耐えられない心境だったろうね。」

監物さんも、うち重なって、若君を討った敵の首を落とし…。「このへん、無意識、反射的に動いてるんだろうね。」 そして、矢があるだけ矢を放ち、尽きれば刀を抜いて、敵を大勢、散々討ち倒し…。「大将の知盛さんを、落ち延びさせる時間稼ぎ?」

監物さん、最後には、膝を射られて、立ち上がることができなくなって、打たれてしまった。「散々暴れまわったし、知盛さんも落ち延びさせたけど、やはり、無念だったろうね。若君のこと。」

一族の 命運と子を 天秤に

平知章供養塔。

「あっ、これは、若君…知章さんの碑?」 そう。「源氏の武者たちが、うち重なって、わずか16歳の若武者を討つなんて、怒りが込み上げてくるね。」 まぁ、でも、この人、怪力で知られていたようだよ。「…怪力?」 そう。 「あの〜、なんか、このパターン、多くないっすか?」 確かにね。

「それはそうと、父親の知盛さんは、無事に逃げおおせたの?」 うん。浜へ出て、しばらく馬を泳がせ、平家の船に移っているね。「命は繋いだけれど、目の前で息子が討たれるのを見て、心境はどうだったんだろうね。」

そこが、また、平家物語の見せ場のひとつなんだろうかね。知盛さんは、船に上がると、平家の総帥:平宗盛に言っているね。

いかなる親なれば

子のうたるるをたすけずして

かやうにのがれ参って候らんと

(平家物語)

「耐え切れないくらいのキツさだね。」 でも、大将と、それに付き従っている武者とでは、責任範囲がちがうからね。「平家物語は、いいね。」

源平の 敵も味方も 供養して

平知章供養塔。

「知章さんの碑以外にも、いくつか碑があるね。」 平氏、源氏、双方の武者たちの碑だね。「両軍一緒に、供養していたの?」

ここにまとまったのは、だいぶ近年になってからのようだね。案内板には、道路拡幅のため、たびたび移転した…と、あるね。「もともとは、みんなバラバラのところにあったんだ。」

ただし、知章さんと、先の監物さんの碑を、この辺りに持ってきたのは、並河さんみたいだね。「並河さん?」 並河誠所。「お友達?」 江戸時代の地理学者、儒学者だね。

幕府から畿内の地誌編纂の命を受けて、山から、川に、池、村から、お寺、神社、古墳、名産まで、実地に調査した人で、案内板とかによく登場したりする。「だから、友達ね。」そう。で、「その人が、碑を移動?」

こんな忠義の人を、もっと人目のつくところで顕彰しなはければと、監物太郎さんの碑を、こんな親孝行な人をと、平知章さんの碑を、旧街道に近い人通りの多いところに移動させたみたいだね。「人に知られて供養されているのは、平家物語より誠所さんの功績?」

願い受け 見落とさぬように 往来を

長田神社 狛犬。

「デッカい狛犬さんだね。」 長田神社の参道入り口だね。八車線の道路脇にあっても、十分の存在感だね。

「狛犬さんの脚に、何か巻き付けてあるけど…。」ホントだね。あまり見たことないような…。「あれは、なに?」 …リストバンド? 「何のスポーツをしてるんだい?」 …狛犬が逃げないように? 「あれは、左甚五郎作の狛犬かい?」 う〜ん、何だろうね。

検索してみるとだね、どうも、家出した人とか、行方の知れない人を探す祈願みたいだね。「どうやるの?」

紐を二本準備して、一本を狛犬さんの脚に結んで、もう一本を探し出す人の使っていた履き物に結んで、願掛けするようだね。「結構、結んであるね。見つかりますように。」

金の船 伝承今なお 航海し

御船山旧跡。

ここは、神功皇后が三韓征伐の帰途、船を着けられたところとも、長田神社を祀られる際に船具を埋められたところとも言われるそうな。「実際に、埋まっているのかな?」 黄金の船が埋まっているとも言われるが…。「言われるが?」

元々、ここに御船山という小さな丘があって…。「その丘に埋められていたのね。今は、無いの?」 そう。写真の反対側は、川が流れているんだけど、その川に、明治に湊川を流路変更で合流させ、川幅を広げた時に無くなったようだね。

「なんと…、どれくらい昔か分からない神功皇后の時代から明治まであったのに…。」 少し、残念だね。

「ちょっと待って、湊川の合流って、ひょっとして、歩いてきたところにあった、会下山をトンネルで通した、あの湊川?」 そう。ここは、そのトンネルを抜けた先にあたるね。「なんと、なんと…。」 きっと、山をくり抜いてトンネル掘るのに比べたら、丘が小さかったから、問題意識なかったんじゃない?

何かしら 期待を待たせる 参道かな

長田神社の参道。

旧街道の鳥居から続く、長田神社の参道だね。「…といっても、普通の住宅地の中の生活道路のようだけどね。」 そうだけど、道路両端の石畳の歩道とか小さい街路樹とか、なんか、特別感がいいよね。「確かにね。でも、そう感じるのは、しばらく、並木道のある街道を歩いてないからじゃないかな。」 なるほど、そうかもね。

太古なる 神か人かの 物語

長田神社。

長田神社も、神功皇后由来の神社だね。 「う〜ん…。」 どうしたの? 「なんか、西国街道、似た話、多くない?」 まぁ、確かにね。「整理してもらえないでしょうかね?」

神功皇后が三韓征伐の帰途、神戸あたりの沖で船が動かなくなった際に、神々をお祀りしたら動き出し、反乱軍を討伐できたとのこと。で、お祀りした神社と神々は、次のとおりだね。

廣田神社 天照大神の荒御魂

本住吉神社 住吉三神

生田神社 稚日女尊(わかひるめのみこと)

長田神社 事代主神

「順番に、お参りしてきた神社だね。同じことを四回聞いてるから、ややこしいのかな?」 それだけではないよ。「と言うと?」

お参りしたほかの神社でも、三韓征伐出発前に、東明八幡宮では皇后の健勝祈願、敏馬神社でも戦勝祈願と、帰途に船が動かなくなった際に神をお祀りし、弓弦羽神社では、国内の反乱に対する戦勝祈願をおこなっているね。

さらに三石神社では、時代が下った天平時代になって、神功皇后自身をお祀りしている。「すごいね。神功皇后は、実在性が…とか、言われたりもするけど、これだけ複数箇所で、同じストーリーの伝承があるとね、信頼性高いよね。」

親しみを 恐れ敬う 神にしも

長田神社。

お祀りされている事代主神は、大国主命の子。島根県では、鶏伝説があるらしいね。「どんな伝説?」

事代主神が、毎晩、船で三穂津姫のもとに通っていた時のこと。鶏が朝と間違えて鳴いたから、焦って櫂をもたずに船を出してしまった。「あらあら…。」 仕方なく手で漕いでいると…。「漕いでいると?」 手をサメに噛まれてしまった。「大丈夫だったのかな?」 以来、事代主神は鶏が嫌いになったとか。「でも、親しみが持てる神様だね。」 地域によっては、鶏を飼わないところも、あったらしいね。

神様を 長田の土地に 誘うは

長田神社。

「じゃ〜、ここ、長田神社も、似た風習があるのかな?」 長田神社の氏子の方は、やはり、鶏肉や卵を食べなかったらしいね。「島根とおなじだね。」 外人からは、チキンテンプル…と、呼ばれていたそうな。「なんで、嫌いなものの名前で呼ぶの? 意地悪だね。」 そう呼ばれていたのは、かつて境内に数百羽の鶏が飼われていたからだとか。「それ、島根とまったく、逆じゃないの!」

長田神社で、鶏が大事にされていたのは、創建の際に、鶏の鳴く地にお祀りすべしとの、お告げがあったからだそうな。「なるほどね。」 好き、嫌いは、逆だけど、鶏を食べないのは共通してるんだね。

お日様が ここだここだと 光当て

長田神社 大黒様蛭子様。

「これは…、えびす様と…大国さま?」 そうだよね。うしろの、御神木もいいね。四方八方に、御利益がありそうな感じだよね。「でも、ここで、なんで唐突に、えびすさまと、大黒さま?」

う〜ん、えびす様に関しては、事代主神と、同一視されているからかなぁ。「あ〜、そうなの?」 京都ゑびす神社、今宮戎神社などのえびす神社でも、主祭神として祀られているからね。「じゃ〜、大黒さまは?」

大黒さまは、大国主命と同一視されることがあるからかなぁ。「なるへそ。大国主命は、事代主神のお父さんだよね。」

そう。多いに福を呼ぶご利益がありそうだね。

七五三 かわいいけれども 願いなど

長田神社 絵馬。

「可愛らしい絵馬だね。」 子供目線だね。「…と言うことは、願いごとは、子供自身が書くのかな?」

そうなると、この子が健やかに…なんて言う親の願いじゃなくて、子供自身の願い? 「願をかけられる神さまにとっちゃ、結構、手強い内容だったりしてね。」 笑。

2023.02.05.:

阪急電車の春日野道駅からスタート。高速神戸長田駅まで、てくてく。

2023.02.11.:

高速神戸長田駅からスタート。山陽電鉄須磨浦公園駅まで、てくてく。

西宮 > 兵庫津2 | 兵庫津 > 大蔵谷2