>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

武佐 > 愛知川

何気なく 鈴鹿を越える 伊勢の道

中山道と八風街道との交差点。写真は交差点から伊勢方向を見たもの。

八風街道は、武佐から三重県の四日市までの道。中山道と東海道を結ぶ間道って感じ。京都と名古屋の最短ルートになるらしく、近江商人もよく使ったとか。

いいね。ここも歩いてみたいね。「う~ん....。」 何が? 「鈴鹿越えだよ。標高900メートル超えるし。山道みたいだし。平行して鉄道も走ってないし....。」 えっ、そうなの? ちょっと、再考してみましょうか。

戦国の 武将も懐かし 故郷や

思ひきや 人のゆくへぞ 定めなき

わがふるさとを よそに見んとは (蒲生氏郷)

会津91万石の蒲生氏郷が、文禄の役で名護屋の陣へ行く途中、ここ武佐の宿で詠んだ歌。

「戦国時代を生き抜いた大大名だけれど、なんかね~、転勤族のサラリーマンには十分共感できるような気がするね。」

氏郷は、武佐の宿の南、日野の出身。父は六角氏の重臣だったけど、信長上洛の際に六角氏が滅亡した後は、信長に臣従。その際に氏郷を人質として出している。信長に気に入られて、娘を妻にもらいうけ、以降幾多の戦で手柄を立て続けていく。「すごいね~。信長さんに気に入られるって。」

本能寺の変においても、父とともに、安土城内の信長一族を守って日野に保護し、明智光秀に対して、態度を明確にしている。「かっこいいね。」 まあ、でも惜しむらくは、40歳にして病で亡くなっていること。この歌を詠んだ3年後くらいだね。「なんだかね~。」

町のこと 伝え続ける 子供たち

武佐の宿のあちこちにある案内板。

いいね。これ小学生が作ったの? 武佐小学校卒業生ってあるね。卒業年度の力作かな。街道ぞいのあちらこちらに、結構な数があるよ。

この先の下の写真の大きな案内板も、原画は中学生作だって。

昔のことは、おじいさん、おばあさんが語って聞かせてって言う感じだったけど、子供たちが伝えていくっていうのも、ホントにいいね。

あの時は 伝え続ける 宿場町

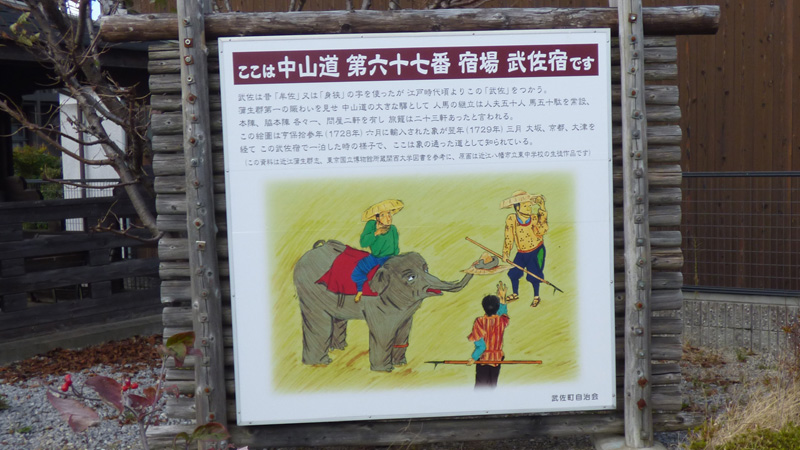

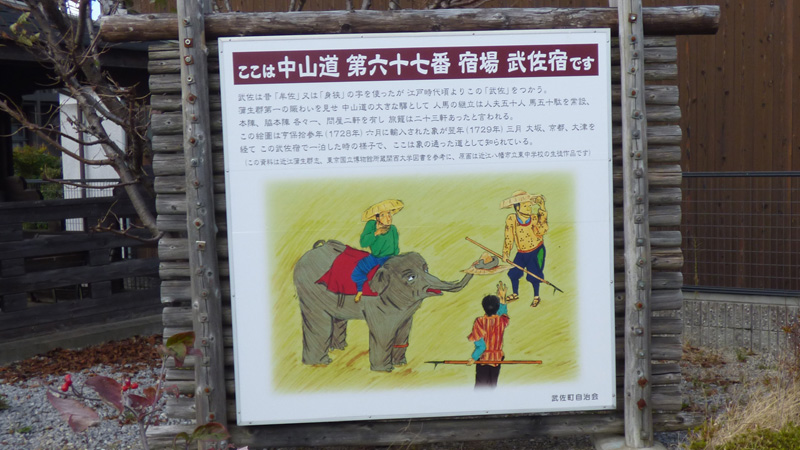

交差点脇にある武佐の宿の案内板。

宿場の名前や、本陣、脇本陣、旅籠の件数等の説明の後にまず書かれているのは...。「書かれているのは? 将軍の宿泊? 和宮様の降嫁の行列の話?」

残念でした。象さんでした。写真のまま。よっぽど、印象に残ったというか、江戸時代通しての大事件だったんだろうね。

警察署 どんなごちそう でてくるの

旧八幡警察署武佐分署庁舎。

「なに? ごちそうって?」 明治19年に建てられたモダンな警察署だったけど、お隣の料亭に払い下げになって、今も使われているとか。登録有形文化財だって。

まあ、よく建物が残っているね。「すごいね。で、今、何時?」 13時31分、何か? 「いや、べつに。」

よく見れば 本殿の中に 本殿が

牟佐(むさ)神社。

中山道に面した神社。市神さまを祀っているので、宿場の商売繁盛祈願と言う感じ。

お参りしたら、本殿の中に社が3つ。というか、本殿全体を囲ったってかたち。「大事にされているんだね。」

創建の 年わからねど 分かるよな

牟佐神社。

由緒を書いた石板には、創建年はありませんでしたが...、このご神木を見たらね~。「すごいね。」 文書に残っているところからすると、平安時代にはすでにあったそうだよ。「いや、文書の記載なんて、いらないんじゃない?」 そうだね。しかも、まだまだ、元気そうだし。

飛び出しの 同級生も 歳だろう

牟佐神社横の飛び出し坊や。

神社は武佐宿の東の入口にあるんだけど、この坊や、随分と年季が入っているね。神社も古いけど、坊やもね。「歩道での見守り、お疲れさまです。」

見間違い 虎の子渡しの 川をゆく

武佐宿を東に抜けたところにある橋、西生来(にしょうらい)大橋。

ふと目にはいったのは、よみやすいひらがなで”どんどん川”。大橋とは名ばかりの小さい橋を渡って見ると、”蛇砂(へびすな)川”。うぇ? さっき、何て書いてあったか?と、戻って見ると、”どんどん川”。

「普通、片方に川の名前、もう一方に橋の名前でしょ!」 でしょ!!。

へぇ~、珍しいと思いながらしばらく歩き、そうそう、写真撮っておこうと、もう一度戻って...。「おつかれさまです。」

新しき 川の名前に 愛らしき

”どんどん川”。なんか愛らしい名前だね。

「川の改修工事をしているようなので、川の名前も変えたの?」 う~ん、地図で見ると"蛇砂川”ってなってるね。少し大雨になると、蛇のごとく、水と砂が流路を変えて、大暴れって感じの名前だね。

”どんどん”と言えば? 「"どんどん”と言えば...。」 ”どんどん焼け”? 「幕末の禁門の変のときに、兵火から広がって京都の町の半分以上を焼き尽くした”どんどん焼け”のこと?

なんか、やわらかい名前だけど、手の施しようもなく、どんどん燃えていったところからの名前みたいだから、ここもそうなのかも。もう、見ているうちにどんどん水位が上がって、どんどん氾濫して、という。そうだとしたら、ホント、怖い名前だね。

ある僧って 弘法様かや 泡子地蔵

西福寺の泡子地蔵堂。

この先の川の端に泡子地蔵の簡単な案内版があります。それによると....、昔々、美しい茶店の娘が、休憩した僧に恋をした。その僧が茶を飲んだ器の残り泡を口にしたら、子を授かった。3年後、その僧が戻ってくる。お経のように聞こえる子の泣き声がするので、娘に聞いて事情を知る。そして、僧が子に息を吹きかけると泡となって消えてしまった。僧は、この子のために、近くの池にある尊き地蔵を祀るように言った、という話。現在、そのお地蔵さまがおられるのが、このお堂。

「う~ん、難しい話ですね。なんか、娘さんがかわいそうな。」 で、このお堂の額にも、その縁起が、すごい細かい字で、文字数多く書いてあるんだけど、読むと、ある僧っていうのは、弘法大師みたいだね。「こっちは、なんて書いてあるの?」

泡の子供は、尊き地蔵様の化身、泡が子どもになったのか確かめるために息を吹きかけた、とか。で、尊き地蔵様のおられる池の石を持ち帰り、”一切衆生を救はんが為かりに地蔵茶の泡となり給ふた也 その石にて手づから彫刻して泡子地蔵菩薩と名付け一宇の草堂を造りて供養し給う”とあるね。

「へぇ~、弘法大師御作なんだね。」

中山道 そくせき残す 猫がいる

西生来(にしょうらい)。

有名人が多数行き来した歴史の長~い中山道で、そくせきを残した猫がいる。「えっ! どこの猫? 有名人が飼っていた猫? 大名? 将軍? 和宮さま?....って、猫連れて嫁入りしたっけ? なんていう名前?」

写真の左下。「....、それ、”そくせき”じゃなくて、”あしあと”でしょ!」 m(_ _)m

箕作 なかなか高く なりゃせんのう

西老蘇(にしおいそ)。

このあたり、中山道は、ず~っと、ほぼ直線。随分と遠くから見えている山が、いつまで経っても低いまま。先は長いね。

「この山は、なんていうお山?」 たぶん、お城があったという箕作山(みつくりやま)、だと思う。

大木や まさに生きてる 神感じ

西老蘇にある鎌若宮(かまわかみや)神社。

すごい樹だね。どこの神社にお詣りしてもそうだけど、大樹には神を感じるね。人間の寿命を超越して、現に、今、生きているんだからね。

ここの神社には、”まじゃらこ"って言う行事があるそうな。年のはじめに勧進縄を張り、中央に木札を備える。その木札めがけて子供たちが小石を投げて、木札が割れるといいそうな。厄払い、願い事成就だね。

元気な子供たちが主役の行事って、いいね。神社の力、神の力になる気がするね。

神木が 集うがごとき 老蘇かな

老蘇森(おいそのもり)。

昔々、孝霊天皇の御代に、石辺大連が荒れ地に杉の苗を植えて、神に祈ると大森林になったそうな。「....って、それ、いつのこと?」 さ~、第7代天皇だから、そのまま西暦に換算できない時代だね。

老蘇森は、平安時代から和歌にもよく詠まれているそうだけど、その平安の時点ですでに千年くらい経ってるんじゃないかなって話だね。

新幹線 老蘇の森を 突き抜けて

老蘇の森。

かつては、今の数倍の広さだったとか。「すごいね。」 それが、数分の一になり、さらに、新幹線と国道8号線が森の中を突っ切って、今の姿になったとか。「すさまじいね。って、ホントに、森の中を突っ切ってるね。国指定史跡でしょ?」

徐々に、狭くなっていくのは、世の中の流れだとしても、新幹線が分断するっていうのも、よくOKしたね。でも、どうせOKするんなら、そのかわりに駅造って、とか、言わなかったのかな?「ほ~、そうくる。」

ほのぼのと 明るき地下道 案内図

国道8号線をくぐる地下道。

旧街道は老蘇を出たら、国道8号線と合流。その国道を横断する地下道には、安土町の案内図。たぶん、小学校か中学校の生徒の作品だろうか。

「なんか、地下道っていうと、一般には暗いイメージするけど、こういうので飾ると、明るくていいね。」

織田軍が 攻めてきたよな 空模様

観音寺城。

戦国時代の1568年、足利義昭を奉じて上洛する織田信長が怒涛の勢いで攻めてきた。「で?」 支城の箕作城が一夜で落城したため、六角承禎は、戦わずして逃げて行った。「なんと。」

晴天で、東から大きな雲が流れてきたけど、結局、雨も降らずに通り過ぎ、晴れたまま変わりなし、って感じ。「それって、雨が降りそうだから、洗濯ものを急いで取り入れたけど、結局降らなかったってやつね。」 なんか、家庭的な戦国時代だね。 m(_ _)m

まあ、六角承禎は、今まで将軍家等と争った時と同じく、しばらく身を隠して、ゲリラ戦で行こうと考えていたのかもね。

東海道 中山道に 北陸道

安土町石寺。

新幹線と国道に挟まれた中山道をゆく。「挟まれた...じゃなくて、国道の歩道でしょ?」

左側は東海道新幹線。東京へ。右側は国道8号線。ここからは、福井、石川、富山を通って、新潟へ。なんか、おもしろいね。まわりは、田んぼばっかりで、広々としているのに、違う行き先の道が三つ束になって、続いているというのは。

名水で なくても旅人 嬉しきに

清水鼻の名水。

湖東三名水のひとつ。もちろん現役。

”清水”や”泉”なんて、日常生活の中では、まったくお目にかかりませんが、街道沿いには、たくさんありますね。旅人にとっては、何をおいても、こっちの方が重要ですよね。

のどの渇きを癒やすのに、ただの水でもありがたいのに、名水だもんね。「生き返るどころか、若返ったりして....」

天秤棒 担いでここから 全国へ

五個荘の入口。左が国道8号線、右が旧中山道、中央の像が天秤の里像。

近江商品と言われる人たち。この像の姿から始まって、全国へ出て行き、豪商へ、大企業へ。

なんかワクワクしてくるね、開放感があるね。「それ、しばらく交通量の多い8号線を歩いていたからじゃない?」

見落とすな 石柱一本 一里塚

石塚の一里塚。

あぶないね~、見落とすとこだったよ。片側歩道で、片側だけ少し並木道になっている木と木の間にこの石柱。ただ、案内板があるのは、親切でいいね。

「滋賀県は、たくさん街道が通っているけど、一里塚は、ホント残ってないね。」 そうだね。マジで残っているのは、守山の手前にあった今宿の一里塚だけなんだろうかね。

箕作城 鉄塔二つ 旗印

たぶん、箕作城。

織田信長が上洛する際に抵抗した六角氏の居城である観音寺城の支城。観音寺城と箕作城の間を中山道が通っているので、そこを突破するとなると、なかなかすんなりとは行かないと思うんだけど...。「けど?」

箕作城は、丸1日で落ちたみたいだね。「なんと。」 秀吉が攻め込んで、終日戦ってあと押し返されたんだけど、その夜に休まず夜襲をかけて落としたとか。いつも以外なことするね、秀吉さんは。で、長期戦を想定していた六角氏は、戦わずに観音寺城を放棄したそうな。

箕作城跡には、無慈悲にも送電線の鉄塔が建っているんだそうだけど、逆にそのおかげで、どこから見ていても、お城と言うことが分かるみたい。

常夜燈 どこの金比羅 大権現

五個荘の金比羅大権現の常夜灯。

常夜灯をよく見ると”金毘羅大権現”って、あるね。「金比羅さんって、四国は香川県琴平の金比羅さんだよね?」 す~ごい、遠いね。ざっと300キロくらいは離れてない? 「ひょっとして、ここの常夜灯が一番遠いものなのかな?」 残念でした。東隣の岐阜県にもあるそうだよ。「上には、上がいるね~。」 神社で見ると、北は北海道からあるよ。「ほ~、相当な範囲というか、ほぼほぼ全国的に金比羅さんは大人気だったんだね。」

昼でさえ 目引く田中の 常夜燈

新堂町の常夜燈。

「これまた、大きいし、なんか凝っているね。ここは、大きな街道の交差点?」 写真左に行く道が、伊勢に行く間道みたいだね。

案内板によると、一般的な常夜燈のパーツのすべてが揃っているそうな。一番上が宝珠、横にとんがっているのが請花、笠の部分は笠、火を灯すところが火袋、その下の台が中台、よく文字が書いてあるのが棹、下の脚のあるのが反花、そして一番下が基壇。

「フルスペックなのね。勉強になるね。」

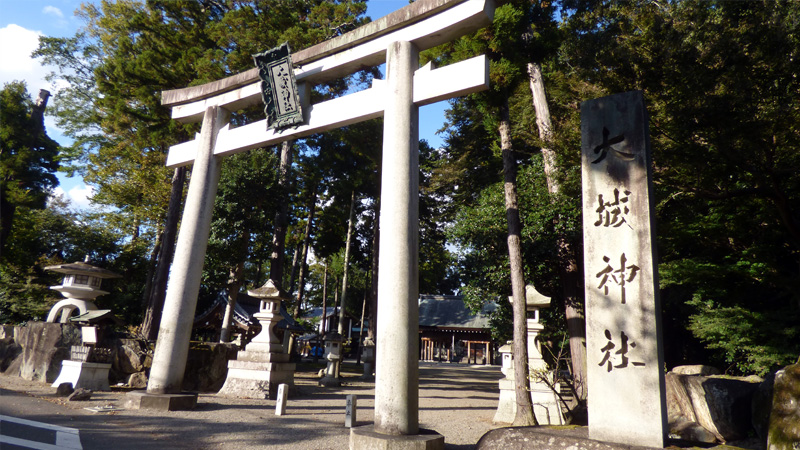

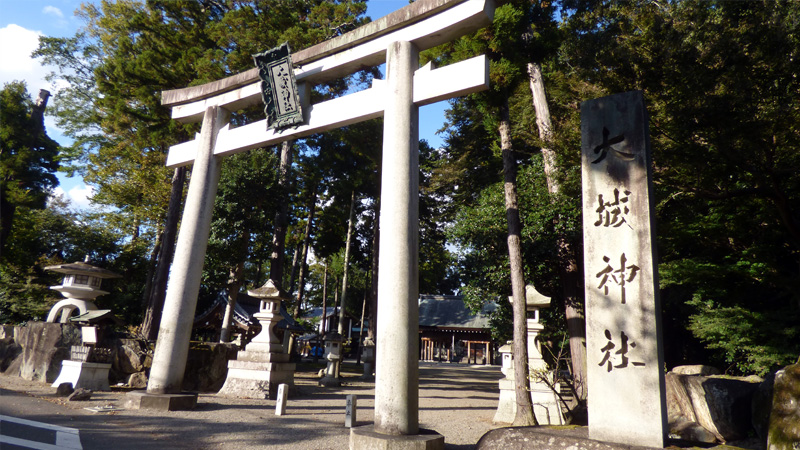

大鳥居 さらに見上げる 木々の杜

五個荘(ごかしょう)。豪商のお屋敷の集まる金堂町の大城(おおぎ)神社。

ここの鳥居、すご~く、大きいよね。写真の左下に屋根が着いてる由緒書きの案内板があるんだけど、灯篭右下の白く写ってるやつ。これで目の高さだもんね。

それに、神社の名前を書いてある石柱の、これまた大きいこと。これ、横に字を書いた人の名前が入っているけど、”公爵近衛文麿”ってあるね。皇紀2600年ともあるので、その時点での総理大臣だね。「総理に気軽に頼める人が住んでいたんでしょうかね?」

言わずとも 大木語る 歴史かな

大城神社。

聖徳太子が小野妹子に指示して、金堂寺を建立。その護法鎮護のためにこのお社を造ったそうな。「古いね、それに、聖徳太子? なんか、以外な方がかかわってるんだね。」

戦国時代には、佐々木六角氏の観音寺城からみて、ここは東北、鬼門になるので、お城の守護神として祀られたようだね。

その後、観音寺城落城の際に焼失するが、江戸時代になり豪商の集まる集落だから、ここまで大きくなったのかな?

氏子たち ファンがつくる 聖地かな

大城神社。

ここは、NHKの朝の連ドラ、カムカムエヴリバディのロケ地なんだってね? ドラマ上の設定は、ここ五個荘じゃなくて、岡山だけどね。何回も、出てくるよ。

「そうなんだ。すごい。でも、スタッフの人たち、どこで泊まったんだろ。」 なんの心配してんの!

(*時系列は、訪問、放送、執筆の順です。)

商人の 社と思えば、わらを干し

大城神社。

稲を干してるの? 「わらじゃない? しめ縄用にするんじゃないかな?」

と言うことは、地域の人たちが集まって、みんなでしめ縄を編むということ? なんか、豪商の屋敷が集まっている集落のイメージにあわないような気もするけど、ほっとした感じも受けるね。「豪商も、天秤棒からだよ。」

商いで 日本各地へ 大陸へ

五個荘金堂町。中江準五郎邸の角。

中江家は、呉服商から始まって発展し、戦前は、日本国内から朝鮮半島、満州、大陸へと進出し、二十数店舗を展開、百貨店王と言われたそうな。ここは、その一族の五男の本宅。「スケール、でかいね。でも、ず~っと、本宅はここだったんだね。」

ゆっくりと 影が道ゆく 屋敷街。

五個荘金堂町。豪商の屋敷が並んでいる。

いいね。なんかゆっくりしていて。人も歩いてないし。「そっちかい!」

お屋敷街の雰囲気もいいよ。いかにも、お金持ちで、豪商ですって感じの、ひけらかすようなお屋敷じゃないものね。すべてが、なんか控えめで、落ち着いているね。別に申し合わせて造っているんじゃないだろうけど、近江商人の気質があらわれているのかね。

屋敷街 水路の鯉も ゆったりと

五個荘金堂町の弘誓寺前の水路。

いいね~、水路があって、きれいな水が流れていて、鯉が悠々と泳いでいて。ここは、浄土真宗のお寺だけど、この水路で極楽浄土を表現しているような気もするね。

ただ、惜しむらくは、....。「えっ! 何か不満があるの?」 腰を掛けて休めるベンチがほしいかな~。m(_ _)m

新しき ものもいずれは 古くなり

旧五個荘郵便局。

「モダンな建物なんだね。」 大正14年建築とのこと。「鉄筋コンクリート?」

実はそうじゃないらしい。「うそっ?」 木造建築で、外側は金網をはりめぐらせて、コンクリートを塗り込んだそうな。「すごいね。木骨鉄網コンクリート造り?」 無理に名前を付けなくていいよ。

「でも、直線的で、エッジがたっていて、かっこいいよ。」

中山道 身を乗り出して 誰を待つ

五個荘中央公園の川を挟んだ向かいあたり。

いいね。このカーブと、松。道の脇から、ぐいっとせり出しているのかと思いきや、松の周りは舗装されていて、道の中央よりに生えているんだね。仕方ないので、松から左はすべて歩道にしちゃった、と言うような感じだね。

でも、かっこいい。よくぞ残してくれたね。

降りた人 あっと言う間に 消えてゆき

近江電鉄の五個荘駅。

でも、朝一に、ここで降りて、右見て、左見て、次に右見たら、もう誰もいなくなっていたよ。どこへ行ったんだろう? 「何人降りたの?」 二人。「....。」

まあ、でも、いいんだけど。駅舎も雰囲気いいし。誰も気にせず撮影もできて。「そうだね。普通だと、通勤の人たちから、何やってんだか?的な視線を受けること多いもんね。」

全速の のぞみの下の 無人駅

近江電鉄の五個荘駅。

駅の南端の上を、東海道新幹線が通っているね。でも、その下の五個荘駅は、無人駅。一日の乗降客数は、2016年で80人となっているね。

う~ん、どうすれば乗降客が増えるかな? 観光地のお屋敷街の金堂町もちょっと離れてはいるけど、レンタサイクルもやっていて、それなりに工夫はされていると思うんだけどね。「そうだね。ずばり、新幹線の駅を造れば?」 そうくる!

田の中の 屋敷の中に 森があり

藤井彦四郎邸。

日本の化学繊維市場の基礎を築いた人だそうな。フランスで発明されたレーヨンにいち早く注目。今の倉敷紡績につながる共同毛糸紡績を興して、成功をおさめたそうな。

まあ、でっかい屋敷ですね。通常、通りに面した所だけを見て、すごいねなんて言ってるけど、ここは奥行きも十分認識できるからね。こんなところに住んだらどう?「う~ん、たぶん、隅っこの2部屋くらいしか使わないんじゃない?」

ゆったりと 空も屋敷の 内にあり

藤井彦四郎邸。

金堂街のお屋敷群と違って、ちょっと邸宅という感じだね。なんか、空までも取り込んでいるような。「でも、日常生活をしていた母屋は質素、対して客殿は高級調度品を揃え、お客様を喜ばせるようになっているとか。」 う~ん、近江商人だね。

なんか調べていたら、ここよりもすごいお屋敷に、力を入れていたとか。「どこ?」 京都の大文字の麓。そこには、戦前、皇族の方々もお気に入りで、何度も指定してお泊まりで訪れていたそうな。

「そっちの方は、今はないの?」 あるよ。ノートルダム女学院中高になっている。「なんと。」

お客様の喜ぶ顔に、達成感を感じておられたのかもね。

しめ縄や 旭に染まって いるのかも

五箇(ごか)神社。

ここの鳥居のしめ縄は、すごく普通だね。「そうだね。何か滋賀県を歩いているうちに、神社があると、しめ縄にすごく注目するようになってきたけど。今度は、どんな変わったやつがあるのかってね。」 でも、普通のしめ縄があると、返って新鮮に感じたりして。

これは、もともとこの色なのかな? 朝日に映えてるのかな。形もそうだけど、色もきれいだね。

大神輿 わがまちいちは 日本一

五箇神社。

「神社の前に、こんな案内板があるよ。」 神輿、いいね~。担いでみたいね。

神輿も、日本一大きいとか、重いとかで調べると、いろいろ出てくるけど、あまり関係ないかな。どこへ行っても、どこの祭りでも、自分の参加する祭りが一番だもんね。

「動画も検索したら、あるね。」 う~ん、これは...。「どうしたの?」 交代なしで、最初から最後まで担いでいるのかな? 80人が入って担ぐならいけそうかな? でも、なんか、しんどそう。ここの人たち、すごいね。

神馬さん 油断してるよ 鳥たちは

五箇神社。

神馬、たいていどこの神社にも、あるんですね。「そうだね。」 神馬をあまり見ない地域に育った人間としては、目を引くね。だんだん、慣れてきたけど。「おいっ!」

ここも、いいですね。写真撮る前は、小鳥が神馬にとまってましたよ。

祈願のための神馬の奉納は、奈良時代からあるらしいけど、実際の馬、ここのように作り物の馬、絵馬などに変化していったみたいだね。「なるほど、絵馬ね。」 絵馬なんて、最近はそのバリエーションの広がり方が、尋常じゃないよね。

「最後にクイズ。”神馬”ってなんて読む?」 えっ、”しんば”。「しんめ!」 (゚ロ゚*)。

狛犬や 威嚇か撫でて ほしいのか

五個荘の小幡(おばた)神社の狛犬。

この、狛犬は! 「この狛犬は?」 うちの猫のまろくんそっくり!! 「どこが、そっくり?」

まろくんは、撫で撫でしてほしいときは、写真のようにお尻をあげるから。「じゃ~、これ、ひょっとして、作成するときに、作者は猫を見ながら作ったのかな?」 案外、そうかもね。

「狛犬ならぬ、狛猫だね。」 でも、そもそも狛犬もそのルーツは、古代ペルシャやインドのライオンをかたどった像から来ているそうだよ。「....ということは、ライオンは、猫科だから、狛猫というのも、案外間違いではなかったりして。」

預かりもの 崇敬されて 神威まし

小幡神社の中にある森光稲荷神社。

江戸時代の末ごろ、信州の人が京都の伏見稲荷から勧請した御分霊を、愛知川の宿に預けたままにしていたので、小幡神社の神主がとりあえず神社でお祀りしたのが、始まり。その後、有志の方が一社を建立してという感じで、段々大きくなってきたようだね。神主さんも、村の人たちも、えらいね。

なんか、苦労されてるお稲荷さま、一宿一飯の恩義じゃないけど、村の人たちが祈願したら、とっても聞いてもらえそうな気がするよね。

一休さん こんな立て札 あるけれど

長寶寺。

街道からお寺へ続く道の右に、写真の看板。「これは、何?」 う~ん、一休さんに聞いてみよう! 「調べなさいよ!」

「惻隠って、哀れむこと?」 何事も、相手の立場、気持ちになって考える、ということかな。さすがは、禅寺! 「浄土宗って、書いてあるけど。」

「門構えにき、は?」 閑のことかな? 閑といえば、閑かさや 巌にしみいる 蝉の声。現実世界の喧噪の中にあっても、心をしずかに...。「なんか、外れていってる気がするけど?」

かんぬき、の、ことかな? 惻隠を心情の扉の骨格にして、とか。

「お寺さんに、聞いてみなかったの?」 いや~、祭日の早朝からというのも...、惻隠の情でしょうか。「いや、違うと思うけど。」

お参りに 春日の局も 通りたる

御代参街道の起点、中山道との交差点。

春日局が伊勢神宮から多賀大社に代参した際に、整備されたとか。また、公家が、年に3回、やはり伊勢神宮と多賀大社を代参する際に使ったので、この名称になったそうな。

ここからは、八日市を通って、東海道の土山の宿場まで、続いている。「街道と聞いたからには、ここも踏破しなけりゃいけないね?」

おばあさん 犬の散歩の 中山道

小幡神社御旅所の前あたり。

いいね~、中山道。人通りない中で、さきほどは、おばあさんが犬の散歩で横切っていったよ。いいね~。

「そう言えば、ここにくる少し手前で、小さい野良犬が、一匹で散歩してたよね。」 あれ~? あれは、違うんじゃない?? 「でも、首輪もしてなかったし、前後、誰も歩いていなかったよ。」 しかしね~。「電信柱ごとに、クンクンしながら、旧街道を歩いてたけど。」 でも、いる??? フレンチブルドッグの野良犬なんて????

鉄路さえ 静かなりけり 中山道

近江鉄道の踏切。

いや~、いいですね。旧街道。人も、車も、電車も通らないですね。「また、近江鉄道さんをいじめてる。」 と、思いきや....。「どうしたの??」

雀の子 そこどけそこどけ 電車が通る

近江鉄道の踏切。

踏切を渡っていて、何か、遠くで、光ってるので、望遠で撮ってみたら、電車が来る! 「何、言ってんだか。」 線路いがんでるよ。「望遠撮影だからでしょ! この電車、すっごく遠くにいるんでしょ?」

「電車の上の高架は、新幹線?」 そう。新幹線は、ひっきりなしに通るけど、電車は、なかなか来ないね。「また、それ、言う。」

通過音 チンチン電車と 新幹線

五箇荘、愛知川堤防に向けての街道。

静かな、人も、車も通らない、五箇荘の旧街道を歩いていると...。「歩いていると?」 時々、ガチャコン~、ガチャコン~、って、姿は見えねど、近江鉄道の通過音。また、あるときは、シュン、シュン、シュン、シュン、って、姿は見えねど、新幹線の通過音。何か、面白いね、ここ。

そう言えば、この味のある近江鉄道の略称って、知ってる? 「近江鉄道だから...、頭文字を取れば、近鉄!」 そう、きんてつ! 「ホント?」 昔はそうだったらしいけど、近畿日本鉄道の略称と紛らわしいので、ガチャコン電車と呼ぶそうな。

「なに? それ? 略称の方が、長くなってるけど?」 さらに略して、ガチャ。走行音から来てるらしいよ。

ホースあり 実務もお願い 愛宕さん

五箇荘、愛宕神社。

愛宕神社と言えば、防火に霊験のある神社だね。総本社は京都にあって、全国には約900社があるそうな。

でも、ここは、すごいね。お参りして祈願するだけじゃなくって、横に消火の際のホースの格納箱も置いてあるし、実務面でも頼りになる愛宕さんだね。

川の中 埋没しない 文化財

「川の中に、史跡?? どこ??」 鉄橋だよ。

愛知川にかかる、近江鉄道愛知川橋梁。239メートルの鋼製九連桁および単トラス桁橋で、登録有形文化財。1898年建設。

「...と言うことは、もう、百年以上経って、今も現役で使われているんだね。」現役というのがすごいね。

「ところで。」 なに? 「トラス部分が写ってないけど??」 ここ、しばらく眺めてたんだけど、撮影してなかったね。m(_ _)m。

境内を 賽銭箱が 独占し

愛知川祇園神社。

愛知川を渡ったところにある祇園神社。「賽銭箱って?」 写真中央本殿への石段の前にある黒色の円柱。「これが賽銭箱??」

上部のシルバーのところは、たぶん、照明だと思う。その下の黒色の円柱の上部に切り込みがあって、そこからお賽銭を入れる。「へ~。初めて見るね。」

でも、これ、あぶないよ。関心して、お賽銭いれて、また関心して、写真とって、拝むの忘れて帰りそうになったもんね。m(_ _)m

2021.10.23. 午後:

武佐から五個荘まで、てくてく。

タスキは長し、日は短し。「なに?それ?」

2021.10.27. 午前:

五個荘から愛知川まで、てくてく。

太陽と北風、悪さする。「なんとなく、分かる。」

守山 > 武佐 | 愛知川 > 高宮