>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

鳴海 > 池鯉鮒

宿場町 入口に敵の 砦あり

丹下砦跡。

ここ、鳴海城は、今川義元の城。これに対する砦として織田信長が築いたのが、ここの路地を少し入ったところにある丹下砦。案内板には、ここ、丹下町は、鳴海宿の西の入口って、あるね。

「すごい近距離、目と鼻の先で、睨み合ってたの?夜も、オチオチ寝てられないね。疲れるね。」600メートルほどだね。

禅の祖師 日本武尊の 神社にて

成海(なるみ)神社。

「これまた、すごいね。ダルマさんが、いっぱい。」 禅宗の祖師、達磨大師が、日本武尊を祀る…。「何の関係があるの?」 さぁ〜。「おいっ!」

似て否なり 願い色々 表情に

成海神社。

このダルマさんたち、もとは、全部同じものだと思うんだけど、目の入れ方のみで、表情が変わるね。「ホントだね。よく見ると、面白いね。」

「片目だけのもあるけど?」 う〜ん、決意を、目に入れることで、公にし、さらに決意を固いものにする。片目の状態のものも、公にすることで、自分の覚悟をより高める、ってなとこかな?

「両目が、入ってないのもあるけど?」 う〜ん、う〜ん、何をなすべきかが定まっていない、自分探しの状態だろうか…? 「この場限りで、適当に言ってない??」 m(_ _)m。

噂にて 倒すも余計に 猛将が

鳴海城から見た景色。

今川方の最前線。信長さん、自ら責め立てたけど、城を落とせずに、撤退。

そこで、今度は、城主がこちらと内通しているとの噂を流して、今川義元自身に、鳴海城主を殺させた。「してやったり、だね。」 ところが…。「ところが?」

高笑いしている間に、次に今川から派遣されて、城主になったのは、岡部元信。「どんな人?」 とんでもない猛将! これなら、前の方が、良かったって感じ。

桶狭間 本戦負けても 知らぬ顔

鳴海城跡の丘の上の公園。

桶狭間の合戦で、今川義元が討ち取られると、今川勢は、総崩れとなって、みんな退却していった。でも、そんな中、一向に退却しない人がいた。「だれ? それ?」 それが鳴海城の岡部元信。「さっき、猛将って、言ってた人?」

勝ち戦で勢いに乗る織田勢を、次々と追い払う。「すごいね。」

とうとう、根をあげた信長さん、義元の首と引き換えることを条件に、鳴海城を開城させる。「もう、頼むからって感じ?」

で、引き上げたのはいいけど、なおも腹いせに、途中で城をひとつ、落城させて帰っていった。「信長さん、激怒??」 その逆! 「へっ?」

もう、あいつには、関わるな。放っておけ、と、言ったとか。「とんでもない人だね。」

見通しを 悪くしたなら 繁盛し

菊屋茂富さん。

鳴海の宿場、枡形に街道がズレてるけれど、ここのお店、いいね。「そうだね。このお店に、呼び込むために、街道をわざとずらしたように見えるね。」

う〜ん、後は、そうだね、街道に面している面を、大きく開いて、街道よりも、店の中を通り抜けるようにする、なんてね。m(_ _)m。

宿の城 東の出口も 監視され

中島砦の手前。

「鳴海の宿場町は、ここまでなのかな?」橋を渡れば、中島砦のあったところ。今川の鳴海城を囲む三つの砦のひとつだよね。「丹下砦も近いけど、こっちも、すぐだね。」

大概だね。これ…、鳴海城を守ってる方が、キツイような感じがするね。

本殿が 向いてる先は 海越えて

神明社。

「えっ? どこ向いてるの?」 伊勢神宮だよ。本殿に背を向けて立ち、参道の延長上を、まっすぐに、たどっていくと、海を超えて、約70キロ先に、伊勢神宮の内宮がある。

「創建のときは、どうやって方角を見たんだろうかね?」 う〜ん、見えたのかな?

ここは、また、元伊勢のひとつだったとも、言われているそうな。

怖いけど 願いはちゃんと 聞いてくれ

二位殿社。

二位殿、と、言えば? 「う〜ん、二位殿と言えば、何も考えずに言うと、二位の尼、平時子。」 そう!

「…でもねぇ〜。今の山口県は壇ノ浦で、安徳帝を抱いて、入水された方でしょ?」 そのとおり。でも、ここで、まつられているよ。

元々は、塚があって、二位殿塚と呼ばれ、どなたの塚であるかは不明だった。塚の木の葉などを触ると、瘧(おこり)になると恐れられたが、逆に願い事がかなうと、崇敬者が多かったそうな。「地元では、大切にされていたんだね。」

「ところで、二位尼の生存説はあるの?」 二位尼に抱かれていた安徳帝に関しては、壇ノ浦周辺の中国、四国、九州から、東の方では大阪、北は青森にも伝説は残るそうな。「すごいね…と言うか、ここも、決して意外な場所ではないのかな。」

高速を くぐれば世界が 一変し

有松。

この…、街並み…、美しいね。「この街は、宿場町? …、じゃ、ないよね。宿場の色とは、まったくちがうね。」

ここは、有松。鳴海と池鯉鮒の間にある。「間の宿? …、違うよね。いったい、何なの?」

染め物は 宿場町より 美しく

有松。

有松は、絞り染めの産地、中心地だね。「宿が並んでいるんじゃなくて、絞りを商う店が並んでいるから、色が違うんだね。」

弥次さん喜多さんも、左右からの客引きの、かしましさ、しつこさに腹を立て、冷やかしに店に入った話があるね。

それに比べて、今は、このとおり、街並み同様に、ゆったり、のんびりしていて、いいね。

田畑も 人家もなきに 豪壮な

有松。

元々、ここ、有松は、な〜んにも、なかったところ…、いや、松だけが、あったのかな。「ほんと? 今は、この街並みなのに?」

もちろん、人家もないから、このあたりは、東海道といえども、盗賊が出没するような、かなり物騒な所だったそうな。「御三家ご領内なのに、イメージ悪いよね。」

その通り! そこで、尾張藩は、知多半島で入植者を募って、ここに住まわせたとのこと。「新しい村が、できたわけだね。」 ところが…。「ところが?」

一陣の 荒野の八人 ここに立ち

有松。

「荒野の八人? カッコいいね。」 まぁ、でもね、一瞬だけ活躍するんじゃなくて、ここに住んで、ず〜っと、生活していくとなるとね。

「八人は、一般の公募なの?」 そう、知多郡、つまり知多半島全域に、高札を掲げて、移住者を募ったそうだよ。

「なんか抽選したというよりも、たったこれだけしか、集まらなかったってこと?」 そら〜、荒地で、ゼロからのスタートだからね。

天下なる 東海道しも 開拓民

有松。

「人生ゲーム、スタートだね。ワクワクするね。」 でも、そんなに、甘くなかったようだよ。元々、人が住んでないところ、住めなかったところだからね。

あんまり、お米も取れなかったようだし、農業だけでは無理ってんで、街道で茶店を開いたり、わらじなどを売ったり、街道整備の人夫として働いたりという状況だったそうな。「現実は、結構、厳しいんだね。」

年貢なし 夢のようでも 食うものが

有松。

厳しいどころじゃないよ。「…と、言うと?」

尾張藩が言い出して、公募したものだから、優遇措置がとられている。「どんな?」

夫役免除、米も尾張藩から長期にわたって、支給してもらっていたようだね。「支給されてたと聞くと、楽チンに聞こえるけど、食うに事欠くってことだよね。」

繁栄が 絞り込まれた 建屋かな

有松。

そんな中、名古屋城築城で来ていた九州豊後の人が、身につけていた絞り染めの衣装を見て、竹田庄九郎が有松絞りを始める。これが評判となり、また、尾張藩からの独占販売の保護もあって繁栄することになる。

東海道一の土産物と言われるまでになる。「ようやく…なんだね。」

名産品 今も昔も 爆買いで

有松。

「ば、爆買い?江戸時代に?」そう、なんてったって、街道一の土産物だものね。「中国の人?」

いやいや、参勤交代の人たち。「あっ…なるほどね。こりゃ〜、面白いね。」

殻破り 第二の人生 楽しんで

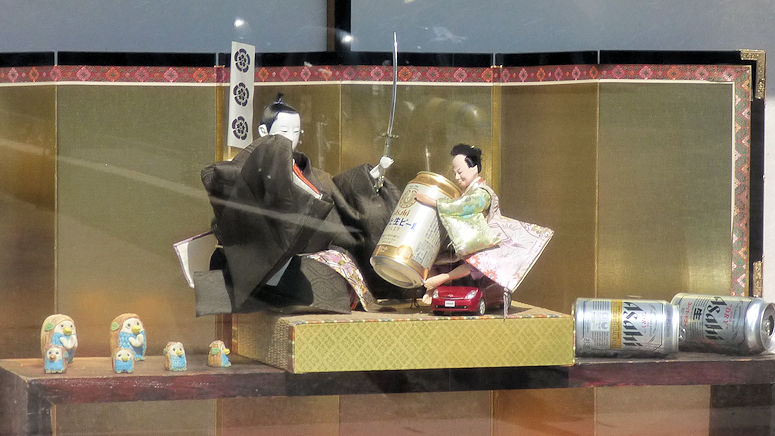

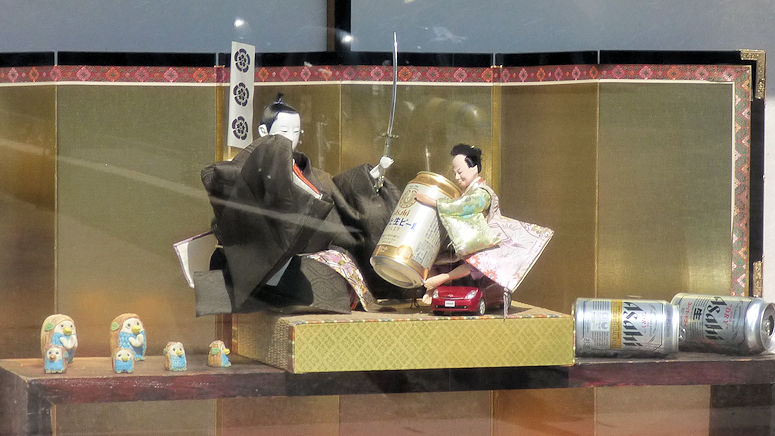

福よせ雛。

「これは、面白いね。」ぜんぜん、知らなかったけど、ネットで検索すると、どんどん、出てくるね。「福よせ雛ね。」

「飾られなくなった雛人形を持ち寄って、たくさん並べたり、人形供養に出したり…というのは、目にするけれど、これは、また、ひと味もふた味も、違うね。」

日頃、雛壇に、お行儀よく、おさまっている人形たちが、羽目を外したり、忙しく仕事をしたり、家事に追われたりする姿が、アップされてるね。「ひとつの芸術のジャンルって感じだし、誰でも気軽に参加できそうでいながら、結構、レベル高いと思うよ。」

お雛様の季節に来たら、もっと、盛大に飾られているんだろうかね。

二人とも テレビの姿と かけ離れ

桶狭間古戦場公園。

今川義元公像と、織田信長公像。なんか、二人とも、テレビとかで見るイメージと、違うね。

「像だけ取り出して、博物館とかに展示しても、全く誰だか分かんないんじゃない?」 そうだね。でも、この桶狭間古戦場公園で見ると、台座の銘が無くても、誰だかわかるところが、面白いね。

豊明と 名古屋の第二次 桶狭間

桶狭間古戦場公園。

桶狭間の合戦は、今なお続いていて、まだ決着もついてないらしいよ。「なに? それ? 織田家と今川家の子孫が争っているの?」 いやいや、名古屋市と、豊明市。「あ〜、そう言うこと…。古戦場跡、二カ所、あるからね。」

「で、どっちが本当の古戦場?」 もちろん、こっち。名古屋市の方だね。「どこで判断したの?」 昔、たまたま出会った公園のガイドのおじさんが、いい人だったから。「なに? それ?」

ここにあり 東海一の 弓取ぞ

桶狭間古戦場公園。

今川義元公像。いゃ〜、大きいね。「さすが、三遠駿大軍の大将だね。」

よくドラマで登場する義元公は、お公家さんっぽい感じの設定が多いように思うけど、こうじゃなくちゃね。

大軍の 心の臓を 突き刺して

桶狭間古戦場公園。

織田信長公像。ここの像も、いいね。「清洲の像は、首からかけた数珠を握りしめ、色々と策を巡らし、一か八かの勝負に出る前の緊張感があったよね。」

そう。それに対して、こちらの像は、戦い抜いて勝利を得て、肩の荷が全て降りたスッキリした感じだね。

風景は 消ゆれどここに 凝縮し

桶狭間古戦場公園。

古戦場跡とはいえ、まわりは明るい住宅地。でも…。「でも?」

この公園、何と桶狭間全体のジオラマが作られている。「何と、普通の住宅地の中の児童公園じゃないのね。」 気合い入ってるね。

後ろから 見ればおふたり 仲良さそう

桶狭間古戦場公園。

なんか、これ、意外だね。「なに? 何?」 二人の像を、後ろから見ると、将来の天下の構想を、語り合っている仲間みたいに見えない?「そう言われれば、仲良さそうにも見えるね。」

あの世でも、このように、仲良く話しているのかな?

義元 「正直、おぬしが、あそこまでやるとは…。」

信長 「…う〜ん、誰だっけ?」

義元 「おいっ!」 m(_ _)m

個人宅 軒先借りて 本陣碑

桶狭間 今川義元本陣跡。

本陣跡って、玄関先だね。写真撮って、いいのかな?? 「何か、怪しい人みたいだね。(^^)。」

桶狭間 陽当たりのよき 住宅地

桶狭間 今川義元本陣跡。

突然の雷雨が、織田の進軍を気づかせなかった、狭隘の地、桶狭間…の、イメージからは、程遠い住宅地だね。「何とも、明るい住宅地だね。」

有松の駅からバスでも近いし、高速のインターもすぐだし、いいところだよ。「引っ越すの?」

桶狭間 山の上まで 家となり

桶狭間 今川義元本陣跡。

下の古戦場跡公園から、坂道登ってきたけど、本陣通り越して、丘の上まで家が続いているね。「当時の雰囲気は、どこにも無いのかな?」 いやいや。「??」

まさに、織田軍が本陣に攻め入った感じじゃない? 家々が織田軍。「…、じゃ〜、庭木が今川軍? う〜ん、恐ろしいね。勝てないね。」

大軍の 本陣ひしひし 仁王門

高徳院。

もう一つの桶狭間古戦場跡で、今川義元の本陣があったとされる高徳院。

これは、すごい威容を感じるね。「さすがわ、駿河、遠江、三河の大軍の本陣って感じだね。」 やっぱり、こっちが、本当の本陣跡かな?「言ってることが、コロコロ変わるね。」 m(_ _)m。

陣があり お寺ができて 樹が育ち

高徳院。

仁王門を入ってすぐのところにある本陣跡の碑。「碑を覆うような大木も、いいね。本陣跡っていうのに、説得力、あるね。」

でもでも…。「でもでも?」 時系列に、整理してみると…。「??」

1560年に、桶狭間の戦いがありました。「はい。」

それから約330年後、明治になって、高野山から、このお寺さんが、引っ越して来られました。「えっ? そうなの??」

さらに…。「さらに?」 その12年後、当時皇太子だった大正天皇が来山された際、付き添っていた奥保鞏(おく やすかた)陸軍大将が植樹されたのが、このタブの木。それから百十余年で、この大木に。

「なんとね。てっきり、今川義元が、あの大木のところに本陣を置くぞ!、って言った感じに思っていたけど…。元々、何も無かったの?」

古の 戦場の声 重なりて

高徳院。

本陣跡のタブの大木。

「この樹を植樹した奥保鞏って??」 日露戦争で陸軍の四つあった軍のうち、第ニ軍を指揮した大将だね。ちなみに、第三軍の指揮は乃木大将。

遼東半島のロシア軍の陣地、南山をたった一日で陥落させたが、その際の死傷者の数は四千名を超えたとか。緒戦だけでも、それだけ激しい戦いを指揮した大将。ここに、植樹する二年前のこと。

「じゃぁ、ここの植樹も、単なる記念じゃなくて…?」 記念植樹は、記念植樹だろうけど、古戦場跡ということが、大将のいくさの記憶を鮮明に呼び起こしていたのではないだろうかね。「大将だけは、格別の思いで、植樹されたかもね。」

古戦場 春の日のどかも 上着脱ぐ

高徳院 芭蕉句碑。

「芭蕉の句碑だね。芭蕉も、桶狭間の古戦場で、一句、詠んだの?何て、書いてあるの?」え〜っと…、あか… …くも …乃…。「は〜?」

あかあかと 日は難面(つれなく)も 秋の風

(芭蕉)

「お〜、今は、何も無い、かつての古戦場跡にたたずんでの一句。」そう…、いやいや、違う!ちがう!この句は、奥の細道は加賀の手取川で詠んだ一句だね。「そうなの?なんで、ここに、この句碑が、あるの?」すわぁ〜?

鬨の声 車にバイクに かき消され

古戦場伝説地。

こちらの古戦場は、東海道、国道1号線のすぐ横だね。昔、雷雨に打ち消された軍馬の音、今じゃ、車とバイクで、やっぱり、分からないかな。

逆方向 大軍湧き出す 改札口

豊明市の桶狭間の古戦場、実は、駅近。約200メートルくらい。「むちゃ、近いね。」そう、そして、その最寄駅の名前は…?。「名前?う~んと…、桶狭間古戦場?」違う!「戦国時代前!!」違う!違う!!もっと、ひねって!!「織田信長!!」全然!まったく!!「…、う~ん…、大金星!!!」センス、ないね。m(_ _)m。

答えは、中京競馬場前駅。「おいっ!全然関係ないじゃん!まぁ~、この辺の街並みからは、古戦場も想像しにくいけど、競馬場もね。」そだね。

脇道の 旧街道でも 道広き

豊明市 栄町。

車が、バンバン通る国道1号線から、脇道に、入ったけど…。「道幅、広いね。」しかも、交通量、少なくて、イイね。

風景も 人の心で 様変わり

寂応庵跡。

「寂応庵?名前からすると、ひっそりとして…という感じだけど。京都で…、なんだったっけ?寂なんとか…、寂の付くお寺?」

大原の寂光院。建礼門院隠棲のお寺だね。「寂しそうだね。」

嵯峨小倉山の常寂光寺。紅葉が隠棲しているお寺だね。「美しそうだね。」

同じく嵯峨の寂庵。瀬戸内寂聴さんが隠棲…いやいや、活発に活動されていたお寺だね。「元気なイメージだね。」

ここ、寂応庵は、曹源寺の寂應和尚の感化を受けた明道尼さんが…やはり隠棲じゃなくて、東海道を行き来する人の難儀を救うべく、無料の休憩所を街道脇に建立、毎日お茶の接待をして、人びとの心を癒したそうな。「すごく明るいイメージだね。みんなを元気にして。お名前も、道を明るくする尼さま。偉い方だね。」

暑い暑い 登り切って 水飲めば

戦人塚。

戦人塚って、丘の上にあるんだね。ちょっとした坂道を、一気に登ってきたから、暑いね。雨でも降らないかな〜。まぁ、とりあえず、水だね、水。「何か、似ているね。」

…? 何に? 「桶狭間に到着したところの今川軍。」 なるへそ、今、攻め込まれたら、ダメだわ。

四百年 経てどもきれいに 供養され

戦人塚。

敗れた今川勢の戦死者は、2〜3千人。その人たちが葬られた塚のひとつが、この戦人塚。

無くなってしまった塚も、あるようだけど、この戦人塚では、現在でも、毎年、法要が行われているそうな。「塚を造って埋葬した人たちも素晴らしいけど、今に至るまで供養を続けておられるのには、頭がさがるね。」

見渡せば 丘がポコポコ 陰となり

戦人塚。

写真は、戦人塚に向かう途中、国道1号線を跨ぐ歩道橋の上からの写真。

なんか、地図見てる限り、この辺は、見渡す限りの平地だと思っていたんだけど、…。「結構、ポコポコと丘があるね。」

桶狭間の戦いでは、よく気付かれずに本陣まで、近づけたなって思っていたけど、実際に来てみると、なるほどねって感じだね。

桶狭間 すっかり抜けたと 思いきや

戦人塚。

「本陣跡と言われるところを、二か所もまわったから、もう古戦場は、通り過ぎたと思ってたけど…。」

そう。さすがに、数万の兵を展開するだけあって、古戦場は、実に広範囲だね。

見落としの 常習犯には ありがたき

戦人塚。

うれしいね〜。「えっ? 何が??」 写真は、旧街道にある戦人塚への案内板。しかも、塚への分かれ道を、見落として通り過ぎた人向けのもの…かな?

「なるほど、今まで、たくさんの一里塚を、見落として素通りしてきた人にとっては、ありがたいよね。」 まったく。豊明市地域活性化推進室のみなさん、ありがとうございます。

「えらい感謝しているけど、ひょっとして…。」 そう。「この戦人塚への分かれ道も見落として、この案内板で気づいた?」 まったく、そのとおり‼︎

前であり 後ろでもある 一休さん

前後駅。

前、後ろ…って、この駅は…? 「この駅は?」 一休さんが、命名したの…かな? m(_ _)m。

春眠や 起きているのに 居眠りて

前後駅。

「何? 起きているのに、寝てるって? また、一休さん?」 いやいや、これ、カラクリ時計だそうな。

「そうなんだ! まったく見えないけど? 豊明市のキャラクターに時計を付けただけかと…。どういうふうに、動くのかな?」

鳥のくちばしが、動く?「地味!」

子供達がクルクル周る?「期待はずれ!」

う〜ん、鼻が伸びる?「危ないよ!」

「もう、ネットで検索してみて!」 了解…、んっ、…きゅ、9年くらい前から、動いてないようだね。

「恐ろしいね。こりゃ〜、地域活性化推進室に電話しなけりゃいけないんじゃないかなぁ?」 いや〜、でも、回答は、想像つくからね。「えっ? なんて??」 日中、影は休みなく動いてますけど、何か?ってね。「おいっ‼︎」 m(_ _)m。

両方に 塚はあれども 覗き込み

阿野之一里塚。ここも、危なかったね。「何が?」 見落とすところだったよ。「また?」

旧街道を挟んで、両方の塚が残っていて、国指定史跡の貴重な一里塚なんだけど、覗き込まないと、見えないからね。ちなみに、写真正面左の木々が、東の一里塚、右側のコンテナ類の奥に枝だけ見えているのが、西の一里塚。

「まぁ、残っているだけでも、ありがたいんだけど、気を付けて見なけりゃ見落とす一里塚っていうのも、さびしいかぎりだね。」

町の名を 関しているけど 人は無く

豊明駅。

「えっ?よく見たら、人、歩いてるけど?ガードマンのおじさんもいるし…。」いやいや、駅の話。ここ、無人駅みたいだね。「うそっ?奥の駅、大きく見えるけど…。」

元々、阿野駅だったのが、町の名前の豊明駅と、なったのであるが…。「あるが?」その頃から、隣の前後駅と比べて、利用者数に差ができ始め、今では、豊明駅の一日平均乗降者数は、前後駅の四分の一以下。「あらら…、前後駅の方が町の表玄関なの?」そうだね。

「そういえば、橋上駅の二階改札と同じ二階に、バス乗り場もあって、駅から市内各地へのバスのネットワークも充実しているように見えたよね。」それに、動かないとは言え、からくり時計もあったし。「おいっ!」

行政区 変わりても同じ 継目橋

境川。

ここを、越えたら、三河国だね。国境の川は、ズバリ、境川。で、掛かってる橋が、継目橋。「なんで、継ぎ目?」

多分、間に中洲があって、なんでも昔は、尾張側が木橋、三河側が土橋だったそうな。

「土橋って、土でできた橋?」 いやいや、土橋っていうのは、土手じゃなくて、普通に木で橋を作って、通行する面に、丸太を横に並べ、その上に、土を敷いて平らにしたもの。「なるほど。理解。」

「でもなんで、尾張側と三河側で、違う形態だったのかな? やっぱり、管轄が違って、予算の関係?」 さ〜、よく分かんないね。現代でも、もし、国道が無くて、すべて自治体管理だったら、全国いたるところ、継ぎ目橋だらけになってたりしてね。m(_ _)m。

境川 三つの川に 入るのか

境川。

「三河って、やっぱり、大きな三つの川があるから三河って、言うのかな?」 揖斐川、長良…。「違うでしょ!」m(_ _)m。

う〜ん、ここ、橋のたもとにある烏丸光広卿の歌碑には、

うち渡す 尾張の国の 境橋

これやにかわの 継目なるらん

って、あるから、元々は、"二川"?「なんか、謎が増えていってるけど。」

国境 川渡れても 国道は

国道暗渠。

「ここの直上は、国道1号線との交差点だけど、横断歩道とかはなく、旧街道は、増水したら流されそうな暗渠ですか。なんか、扱いが…。」

いやいや、逆によく、旧街道のこと、忘れなかったと思うよ。「まぁ、確かにね。」

国道を それてほっこり 地蔵さま

刈谷市 今川町。

「いや〜、ホッとするね。阿野の一里塚越えてから、しばらく交通量の多い国道1号線と、一緒だったからね。」

まぁ、今なお、国道となって現役最前線で活躍している街道には、申し訳ないけど、歩くにはね。

マップでは 一本道と 思いきや

刈谷市 今川町。

「ここも、すごいね。日本一背の低い歩道橋?」ホンマかいな?「…と、思っただけ。m(_ _)m。」

近くを走る名鉄の名古屋本線をくぐる半地下の四車線道路を跨ぐので、歩道橋が付けてあるのかな。「ここも、なんか、無視されても…って感じするけど、旧東海道のブランド力が、歩道橋をつけたのかな?」

ん〜、どうだろうね。でも、確実に私にとっては役立ってるから、イイねボタンがあれば、押してくけどね。「一瞬、つきあたりで、迂回かと思ったからね。それに、低いし、渡るのストレスないし、好感度日本一の歩道橋かな?」

見てたのか 松の木までも 傾いて

洞隣寺。

「ここの松、カッコイイね。」そうだね。街道に沿ってある松並木のようような感じだけど、境内にあっても、いいね。「傾いてるのは、元々周りに何も無くて、風が強かったから?」 お墓のせいじゃない?「何? それ?」

昔、中津藩士の二人が揉め事を起こして斬り合い、双方亡くなったそうな。「なんとね。」 で、このお寺さんに葬られたんだけど、二人の墓石が、何度直してもそれぞれ反対側に傾いたらしい。「死して、なお…? 怖いね。それで?」

再度、供養して葬り直したら、おさまったそうな。「村人と、お寺さんの供養の力かな。えらいね。…で、松は、どこに関係しているの?」 えっ?「おいっ!」

くやしさも 和ませるよな 春の陽に

洞隣寺。

「えっ? くやしいって??」 中津藩士の二人のお墓の隣に、めったいくやしいの墓がある。「めっちゃ、くやしい、って、こと? これまた、穏やかじゃないね。何があったの?」

ここのお寺で働いていた女性が、ある青年僧に、一目惚れ。当然、僧侶だから、相手にされることはなく、女性は思い苦しみ、絶食して亡くなったそうな。で、お寺に葬られたが、青い火の玉が出てきて、めったいくやしいと言って、僧のいる寺の方へ飛んで行ったとか。おしまい。「おいっ! これで、どうコメントしろっていうの!」

目をとられ 気もとられ何を 拝んだか

洞隣寺。

洞隣寺さんの地蔵堂…かな? 多分? その、正面の階段のすぐ横にあった像。「お地蔵様?」 すわぁ〜。でも、カッコイイね。パワーを感じるね。大木の幹をそのままに、像を彫ってあるね。

「何か、文字も刻んであるようだけど…?」 なんだろね?? 「読める文字だけ拾うと、…世の…山路の…の河原の…?」 う〜ん…、う〜ん、

これはこの世のことならず

死出の山路の裾野なる

賽の河原のものがたり…?

(賽の河原地蔵和讃)

「きざんであるのと、文字数、合ってない気もするけれど?」 お堂の前に、奉納 南無子安地蔵大菩薩の、旗がたくさん立ってたから、そうじゃないかな? 「なるほど、パワーを感じるのは、像もさることながら、子安地蔵となれば、思いも大きいからね。」

旧街道 ドンドンそれてく 向こう岸

刈谷市 今岡町。

大笑いだね。「何が?」随分前から、少し前を行くおじさんがいたんだけど…。「うん、いかにも、街道を歩いてますって感じの人。」途中で、国道の向こう側に、渡ったから、地元の人だったんだと思いきや…。「思いきや?」

国道をしばらく歩いた後で、微妙にそれてく脇道に入っていっちゃったね。写真左のトラックの前の人。「もしかして、その脇道がホントの旧街道?」もしかしなくても…、みたいだね。「あ〜あ。」

むちゃ目立つ 歩道橋の 陰になり

一里山一里塚。

「ちょっと待って‼︎」 何?なに?「この一里塚、写真の碑しかないのに、目立つって?」

写真の後ろにあるのは、歩道橋の橋脚。目立っているのは、四車線ある国道1号線を跨いでいるその歩道橋!一里山歩道橋‼︎「なるへそ…」

大師さま 像となり今も この土地に

西福寺。

三河三弘法のひとつ、西福寺さん。「三河三弘法?」三河国は、弘法大師信仰の篤い土地のようだね。三河新四国八十八ヶ所霊場というのもあるそうだね。「江戸時代の初期に、四国の霊場から、お砂を持ち帰って、開かれたようだね。」

ここ、西福寺さんには、弘法大師が訪れられた際に、自ら大師像を刻まれ、さられる時には、お見送りされたので、見送り弘法と言われる像が祀られている。「大師像が、お見送り。すごいね。」

本堂より 先に脚向く 親子弘法

西福寺。

ほ〜、これは、いいね。大きな修行大師の前に、小さな修行大師!

「これ、これ、拝むより先に、写真撮ってどうする‼︎」 m(_ _)m。

見送りを されて地域に 一千年

西福寺。

三河三弘法って言うのは、弘法大師みずからが、一本の木から、三体の大師像を彫られた、その像があるお寺さんのこと。

「いわば、弘法大師の代わりに、この地に、残られたってことだよね。」そうだよね。それからすでに、千二百年くらいは、経っているのかな。「信仰の篤さは、今もなおってことだよね。」

悩み事 笑顔で返す 赤ら顔

西福寺。

この賓頭盧さまは、上機嫌だね。「また、そんな、お酒呑んで、出来上がってるような言い方する⁉︎」

いやいや、でも、参拝者が、悩み事とか、お願い事を、口にする前に、自分自身で、そうですよね、頑張ります!って、元気いっぱいになるような感じだね。「確かに、そうだね。」

意味ありな 枝をどう見る 一休さん

西福寺。

「なんか、勝手に一休さんばっかり登場させて、逃げてない??」 m(_ _)m。

お大師さま みんなが皆んな いてくれと

薬師寺。

こちらに祀られている地蔵さまは、弘法大師みずからが、鎌で彫られた地蔵さまだそうな。鎌作地蔵尊と呼ばれて、あがめられているとのこと。

「う〜ん、この話も、弘法大師にずっといてほしいと願う土地の人びとに対して、自身の身代わりとして彫られ、心はずっと土地に残っているよと言う心なのかな。」そう思うね。

まったくに 別の伝説 あるような

泉龍寺。

「パッと見た目は、龍宮だね。」そうだよね。実は、先に伺った西福寺さんを見つけるよりも前に、目に入ってきたからね。

「それにしても、目を引くよね。」う〜ん、一階部分よりも、二階部分の方が大きいのが、インパクトになっているのかな?

井戸にお堂 奇跡と恵みの 大きさや

泉龍寺。

ここ、泉龍寺さんは、先ほどの西福寺さんの、奥の院とされている。「そうなんだ,」

最初に、弘法大師がこの地に来られたとき、田畑はもちろん、井戸にさえ水がなく、みんな、困り果てていたそうな。それをみたお大師様が杖で地面を軽く突くと、水がドンドン湧き出てきたそうな。「これまた、すごいね。」その井戸が、このお堂の脚元にあるのかな。「でも、この話、後々の大師をあがめる心から、発生したもの?」

いやいや、似た話は、たくさんあるようだよ。「たくさん?」この近くだと、同じ刈谷市のしげはらというところに、水に困っていた人たちに三か所の井戸を授けた話などがあるようだね。いずれも、念じて、杖で、トントンと地面を叩くと、清水が湧き出してきたそうな。「さすが、弘法大師だね。」

行政区 何度も跨いで 南無大師

一里山歩道橋。

写真は、一里山歩道橋の上。これから向かう密蔵院さんへの道を見ているところ。「さっきの一里塚のあった東海道、国道1号線を跨いでいる歩道橋だね。」

そう。そこから、三河三弘法のひとつ目の西福寺さんに行って戻ってきて、これから二つ目の密蔵院さんに行って戻ってこようというもの。

「でも、両方のお寺、どちらも刈谷市にあるんだけど、行政区を跨ぐって、何?」 二点間は、ほぼ直線なんだけど、途中で知立市を通るんだよね。「そういうことね。」 しかも…。「しかも?」

おおまかに言うと、二点間で歩道橋だけが知立市。「そうなの!」 細かく言うと、歩道橋の登った側も刈谷市で、降りる側も刈谷市。「なんと‼︎」 もっと厳密に言うと、四車線のうち、上りの中央側一車線だけが知立市。「ほへ〜。」

土地の名は 寺ではなくて 弘法さん

密蔵院。

三河三弘法のひとつ、密蔵院さん。住所は、刈谷市一里山町南弘法。「地名が、弘法さまなんだね。」

こちらの弘法大師像は、大師がこの地を去られる際に、別れを惜しんで、涙を流したとされ、流涕弘法と呼ばれて、信仰を集めている。

「同じ一木から彫られた三つの大師像だけど、別れに際しての、反応が違うんだね。」

もうすでに 誰に何をば 願いしや

密蔵院。

「どういうこと?」 いやぁ〜、せっかく来たので、境内にある像に順に拝んでいるんだけど…、福徳大黒天さま、愛染明王さま、聖観世音菩薩さま、安産地蔵菩薩さま…。「安産まで?」 いやいや、娘が…。「あっ、おめでとう! 何ヵ月?」 いやいや、将来、結婚したて…。「おいっ!」

悩み事 まずは今日の 天気から

密蔵院。

ここの賓頭盧さまは、これまた、しぶいね。人の話を、いちいち、うなづきながら、すべて聞いてくれるように見えるね。

「いゃぁ〜、久しぶりに、人としゃべったなぁ〜、って、いう感じに、なるんじゃない?」

そう、でもって、自分で解決策や対処方法まで、思いついて、しゃべって、元気に笑顔で帰っていくような感じがするね。

「いいね。」

2022.04.10.:

JR熱田駅から名鉄中京競馬場前駅まで、てくてく。

2023.03.06.:

名鉄中京競馬場前駅から名鉄知立駅まで、てくてく。

宿場リスト

宮 > 鳴海 | 池鯉鮒 > 岡崎