>>新しい記事<< | >>宿場リスト<<

河渡 > 加納

猛々し 名も穏やかに 空映し

天王川。

「きれいだね。」 そうだね。お天気、いいし、風もないし。寒いけど…。

「この川も、見えている山々からの水ではないの?」 そのようだね。ここから少し北の平野部から流れ出しているようだね。

「やっぱりね。で、何で、天王なの?」 さ〜? 「おいっ!」

う〜ん…、想像だけど、天王と言えば?「さ〜?」 おいっ‼︎ たぶん、牛頭天王。「…って、素戔嗚尊?」 そう。

「この辺りに、素戔嗚尊の伝説かなにかあるの?」 いや〜、わかんないけど、牛頭天王を祀る神社の近くを流れているから、天王川かな?って。

「えっと、地図で天王川を遡っていくと…、まっすぐ北に行って、曲がって、曲がって、大井神社にぶつかるね。」 祭神は…、須佐之男命だね。「正解…、なの?」 さ〜?

朝の日の せいかな宿場に 見えなくて

河渡宿。

「いや〜、朝日は、関係ないでしょ。」 でも、宿場町の面影、無いね。

「分かった。長良川のすぐ横だから、水害が重なって、あまり残ってないとか?」

大河なる 洪水よりも 空襲で

河渡宿。

どうも、河川改修というか、堤防の整備と、空襲のせい、みたいだね。「空襲って、大垣歩いた時に話に出た、岐阜空襲?」

確か、大垣に比べて、人的被害が桁違いにおおいんだったかな? 「比較的小さい宿場町まで、空襲って、ホント、ひどいね。」

面影が 何もなくても 伊吹山

河渡宿。

家並みの彼方に、伊吹山だね。「古い街並みの頃も、景色としては、同じだったのかな?」

そうだね。宿場町のイメージとしては、何も変わってないのかもしれないね。

お優しい 憤怒の顔で 町守り

河渡宿 馬頭観音。

一般に、観音さまと言うと、優しい感じがするんだけど、どう言うわけか、馬頭観音は、凄い憤怒の形相をされてるね。でも、実際にこちらの像を見てみると、戦うような姿だけど、優しさを感じるね。「どっちやねん?」

まぁ、気は優しくて、力持ち、って、ところかな。みんなに、愛されてる感が、伝わってくるよね。

元々、中山道で賑わう河渡の宿場で、荷駄の仕事に従事する人達が、お金を出し合って、道中の安全等を祈願して、お祀りしたそうな。「なるほど、だから力強くも、優しい姿なんだね。」

うっすらと 雪のかかった お月さま

河渡の長良川堤防。

中山道は、河渡の宿場で、突き当たり。「長良川だね。」 で、堤防を上がって振り返ると…。「伊吹山…と、お月さまだね。」 いいね。少し、贅沢を言えば、お月さま、もうちょっと、伊吹山に近づいてほしいかな。「う〜ん、あと、一時間は、かかるんじゃない? 待つ??」 …、ちょっと、寒いかな…。

堤防に のぼってもすこし 背伸びして

霊仙山。

あの、ギリギリ、見えるかどうかの雪山、いいね。「それで、せのびしてるの? なんていう山?」

う〜ん、またまた、適当だけど…、霊仙山(りょうぜんざん)かな?「柏原を通った時に、中山道を挟んであった、北の伊吹山に対する南側の山?」

1000メートル強の山だけど、森林限界を越えたような風景の楽しめる山、山頂付近が広い山だね。「あの山も、登ってみたいよね。」

里越えて ひと山ふた山 その向こう

権現山。

「なんか、目を引かれる山が、たくさんあるね。あの白い山は、なんていう山?」 う〜ん…、左側が権現山、右側が花房山…かな。小津三山の山々だね…、たぶん。

「標高は、そんなに高くない?」 1100メートル台。でも、さっき見た、霊仙山より、高いよ。「へ〜、そうは見えないけどね。」

しかも、山に登った人の記録を見ていると、我々が行ける山じゃないみたいだね。「何があるの? 急なの?」 急登、痩せ尾根、藪かき分けて、って、感じみたい。「藪…、かき分けて…、無理だね…。」

梅一輪 アングル探して 右ひだり

鏡島 北野神社。

北野神社と言えば…。「菅公、菅原道真卿?」 そう、菅公と言えば?「梅!」一輪だけ咲いてました。

岐阜の城 電柱挟んで 右ひだり

神明神社。

何で、あそこに、電柱があるのかな?「あ〜た、そんな無茶なこと?」

でもね。立っても、しゃがんでも…。「変わらんでしょ!」

車に気をつけながら、右へ行っても、左に行っても…。「完全に、不審者だね。」

さまになる 場所を求めて 足早に

鏡島小学校前。

「なんか、歩くの、むちゃはやくなってなあ?」 いや〜、城が街道の正面にピシッと収まるところを、探してだね…。

「まぁ、でも、不完全なもの、何かに微妙に遮られたりしてるのも、味があって、いいと思うけどね。」

寒い中 メニューを見つつ 立ち尽くし

湊珈琲。

ネットを見たら、古民家カフェだって。大正二年築だって。「岐阜の空襲が、ひどかったから、古民家が残っているのは、とても貴重だね。」

で、メニューをみたら、大好きな団子のオンパレード。「何団子?」 なんか、いっぱい。串団子、三十種類くらいあるんじゃない?

「で、何食べたの?」 …、まだ開店前だって。「早起きで、損することも、あるんだね。」

信仰の 多さ感じる 広さかな

鏡島(かがしま)弘法、乙津寺(おっしんじ)。

「境内、広いね。誰もいないけど?」 まぁ、朝早いからね。でも、毎月21日の縁日は、大変な賑わいだそうだよ。

「なるへそ。この空間の広い境内も、たくさんのお店や人でうまるんだろうね。」

摩尼車 誰もいぬけど どうしたら

鏡島弘法。

「これは…?」 摩尼車。「どうするの?」

う〜ん、やったことないけど、今まで訪れた寺院であった例では、心を込めてゆっくり一回まわすと、書かれてある文言を、唱えたのと、同じ功徳があるとか。

「ふ〜ん、これ、般若心経が、書かれてあるの?」

う〜ん、漢字ばかりで…、写真の左二行目、とくあのくーたら、さんみゃくさんぼーだい、こち、はんにやーはーらーみーたー、って、あるから般若心経かな?「お〜、一行で、その長さ。回す方が、我々には、優しいね。で、どっちにまわすの?」

えっ? う〜ん、右回り…、かな?「何で?」 北半球にいるから。「ホンマかいな?」 m(_ _)m。

岐阜の城 すこし少しと ずれてゆき

鏡島。

なんか、ずいぶん、歩いたけど、岐阜城が、ピシッと正面にくること、ないのかな? 「ところどころ、あったようにも…。」いやいや、納得いかない。

「でも、なんか、ずれてない?」 だから、お城が…。「いやいや、お城じゃなくて、歩いてる道?」 ん? 何言ってるの? 「道、間違ってるんじゃない?」 げっ?

街道に 戻りてもスピード 力なく

岐阜市本荘町。

「いや〜、旧街道に戻るの、随分と時間、かかったね?」 ……。「どうも、鏡島弘法さんから旧街道に戻ってすぐのところ、ゆるやかに曲がるのを、正面に見える岐阜城目指して、直進したようだね。」

岐阜城に、してやられたね。恐るべし、斉藤山城守道三。「何言ってるんだか。」

新幹線 高架橋を くぐり抜け

東海道本線。

「岐阜市に、新幹線は、走ってないでしょ?」 そうだよね。東海道本線ですか? 「まぁ、見た目、新しそうに見えるからね。高架になったのは、最近?」

岐阜駅の高架工事の際に、できたみたいだね。線路自体は、平成八年ごろの完成…かな。「でも、むちゃ、高いところを、通っているね。」

駅の東側で、名鉄を跨ぐからかな。「なるへそね。」

困ったら かまどの煙の おおきみが

阿賀多神社。

「大きな神社かと思ったら…。」南側は、というか、大部分は、公園だね。

「ここは、何の神様?」 仁徳天皇だね。「仁徳天皇? 大阪の堺に世界一の御陵がある? かなり古代の話だね?」

そう、応仁の乱のころ…。「何で、しょっぱなから、時代が飛ぶの?」

まぁ、まぁ。一条兼良卿が、乱を避けて、阿賀多荘に来られた時の話。

そのころ、この辺りは、水害などて、農地は荒れ果てた状態だった。世話になってる郷士角藤大夫が、漂着した神像を拾い上げると、卿と大夫は、神像が仁徳天皇であるという同じ夢をみたそうな。「そういう流れね。」

で、お祀りし、毎年祭礼を行うと、だんだんと、土地はゆたかになっていったそうな。「なるほど。さすが、かまどの煙の少ないのを見て、三年間税を控えたみかどのご神像だね。」

加納宿 宿場の中でも ゆっくりと

加納本町八丁目。

「宿場の中だけど、道筋は、直線でもなく、枡形でもなく、ゆるやかにカーブしているね。いいね。」

街が、繁栄してきて、西側にドンドン、延びてきたのかな?「そうかもね。先ほどあった案内板にも、加納宿九丁目まであったって書いてあったよね。」

今でも、加納本町一丁目から九丁目まであるけど、これって、新しくつけられた名前じゃなくて、昔のまんまなのかな?「だとしたら、すごいね。」

ビール飲み おなかいっぱい ご馳走を

岐阜駅 南側。

「まぁ、ひと仕事終えた的な、そういう気持ちは、わかるけどね。まだ、10時だよ。」お店も、開いてないかな?「開いてません!」

青き空 夢幻の ごとくなり

岐阜駅前信長公像。

「あ〜、背景をきれいにしたいのは分かるけど、これは、ちょっと、やりすぎなのでは?」 いやいや、何も加工してないし。撮影する時も、何も設定しないで撮ってるし…。「本当に? とても、現実世界にあるとは、思えないね。」

天下布武 何をする気か 信長公

岐阜駅前信長公像。

「信長像を、ひいて見てみると…、右側の幟は、天下布武、ですか? 何を、する気なんでしょうか?」

もちろん…。「もちろん?」 リニア開通後の、東海道新幹線の、岐阜経由線の新設、かな? 「ほ〜、大胆だね。まぁ、確かに、現路線に比べて、多少寄り道したところで、リニア開通後なら、何の問題もないような気がするね。」 あっ、ちなみに駅名は、織田信長ね。「それ、やりすぎ。」

一応、念のために、左側の幟も、立てておくとしてね。「おいっ‼︎」

斬新な 日除は加納の 和傘かな

丸窓電車。

「路面電車だね。」 丸い窓があるから、丸窓電車って、よばれているみたいだね。

「中は…、これ…、どうなってるの?」 傘…だね、和傘。加納宿は、和傘の一大産地だからね。「そうなの?」

江戸時代の初め、三代将軍家光の頃、戸田松平重光公が、明石から加納に移封となった際、傘職人も一緒に連れてきたそうな。「声かけられた時の、傘職人さんの顔が、見てみたいね。Σ(°○°) ⁉︎マジかよっ?ってな感じ?」

時は流れて、九代将軍家重の頃、新たに加納藩主となった永井直陳(なおのぶ)公、財政難からの下級藩士の生活の補助として、和傘作りを勧めたそうな。「何とね。隠れて、こっそりとじゃなく、殿様から公に言われたらね…。」 名に恥じないように、力の入れ方が違うというか、レベルアップするんじゃない?

もちろん、一大産地となったのは、土地的に、材料である品質の良い竹、和紙、柿渋などに恵まれ、藩が専売制をとって、江戸へ大量に出荷する体制を整えたことによるとか。

バス待ちの 後ろで発車 したそうな

丸窓電車。

電車の南側では、バス待ちの長い列。「この電車は、出発しないの?」これは、廃線になったのを保存してあるの!

「でも、すごく、きれいだよ。ピカピカ。」 保存会があって、定期的に、メンテナンスされているようだね。他の場所では、朽ち果てつつあるようなのもあったから、幸せな電車だね。

「線路も、続いてる?」 少しだけだけど、交差点へ向けて、今にも出発するかのように思わせるのがいいね。

「柵とかも、無くって、とっても、いいよね。」 これも、昔をリアルに再現しているのかな?「何?それ? 当時は、乗車駅の安全地帯も無く、危険だったことが言いたいの?」

め、めっそうもない。ただ、豊橋市や富山市のように、走ったらいいなぁと。「また、禁句の二都市を出して、市役所と県警に喧嘩うってるの?」

とんでもない!名鉄さんは、応援してくれてるよ。「おいっ!」 m(_ _)m。

道標 風化したのか 塗りつぶし

岐阜駅北口駅前東交差点。

「国道番号の標識だね。読みにくいけど…、下のは…、56号?」

56号は、高知市から、松山市まで。…、違うね。「国道156号?」

156号は、岐阜市から富山県高岡市まで。「これだね。」 いや、違うね。もっと南の茜部本郷交差点からのスタートで、東に向かってるね。「じゃぁ、256号?」

256号は、岐阜市から、長野県飯田市まで。「これだね。よくみると消えてるところ、数字の2に読めるし。」 う〜ん、本当は、ここから信号四つほど北の神田五丁目交差点が起点で、北に向かってるけど。「昔は、ここが起点だったのかな?」

この国道は、ひょっとして、有名な国道なんじゃ…。「そうなの? 何が?」

飯田市の終点近くが、車が通れない、登山道になっている。「そんな国道、この令和の時代に、あるの?」ある、ある。おまけに、登山道も、途中で消えているし、標高も1600メートルを越えてる。「ほぇ〜、伊吹山でも1377メートルなのに? それ、国道である必要、あるの?」 まぁ、一回、行ってみたい気はするけど…、行かない?。「無理!」

大勝利 中で敗軍 弔いて

円徳寺。

「このお寺、えらいね。」 そうだよね。織田信秀が、斎藤道三守る稲葉山城を攻めた、井ノ口の戦い。「信秀は、信長のお父さんだね。」

信秀は、尾張から美濃領内深くに侵攻。今の岐阜城、当時の稲葉山城の麓の村々を焼き払い、猛攻をみせた。「マムシの道三も、風前の灯?」

ところが、釣瓶落としの日暮れを前に、一旦兵を引いたタイミングで、道三が城から打って出で猛攻。「攻め時の判断が絶妙?」

織田軍は、引き上げて行ってる最中だったので、総崩れ。重臣はじめ、約五千人が討ち死に。ここ、円徳寺は、塚を設けて、弔ったそうな。「お寺さん、偉いね。お寺のある城下を攻めてきて、村々を焼いた敵軍を、勝利で喜ぶ中で供養するのはね。」

攻める側 守る側へと 移ろいて

円徳寺。

織田信秀が、落とせなかった稲葉山城。子の信長が苦労の末、落として、岐阜城と改名。孫が、信忠。ひ孫が秀信。この秀信の時に、関ヶ原の戦いをむかえる。「どっちに、ついたの?」 西軍。「関ヶ原より東にあるのに? 難攻不落の城に、籠城した?」

いやいや、木曽川で防衛ラインを築き戦ったけど、東軍主力の兵力や、西軍からの援軍もなかったので、敗退。「元織田家の家臣達は、いなかったの?」

信長さんの乳兄弟、池田恒興の子、輝政がいたけど、敵軍の先方だね。「あら、まぁ…。」

敗退後、岐阜城に籠城したが、一日しか持たず、降参。「難攻不落の城が、なぜ、一日で?」

信長さんの乳兄弟、池田恒興の子、輝政がいたけど、秀信が岐阜城に入る前の城主だったせいかな。「隅々まで、知り尽くしていたのね…。」

父君から 孫までゆかりの 一向宗

円徳寺。

敗軍の将、キリシタン大名でもあった秀信公、命は許されて、ここ、円徳寺で剃髪、出家。「なんか、おかしくない?」 えっ? 何が?

ここ、浄土真宗、円徳寺、敗軍兵の供養、秀信公の剃髪など、織田家と関わり合いの深い寺院だと言えるね。「なんか、おかしくない?」 えっ? 何が?

「浄土真宗って、当時の一向宗でしょ? 反信長で十年以上戦った相手だよね? それでも、関わりが深い?」

懐の深さ…かな。当時のご住職の徳…かな。

商店街 目線合わせて 安心に

神田町交番。

「ん? 何見てるの?」 あれ…、交番? 「そうだね。商店街の一店舗だね。完全に、溶け込んでるね。」 地元に根ざした、優しいお巡りさんがいるような雰囲気がするね。「アーケード下の、シルエットが、いいね。」

でも…。「でも?」 ショーウィンドウに、指名手配写真を並べているのは、いかがなものかと…。まぁ、仕方ないけどね。

名曲は 声は時代を 飛び越えて

柳ヶ瀬。

「柳ヶ瀬ブルース、発祥の地、って、あるけど、柳ヶ瀬ブルースって?」 さ〜。おいっ!

う〜ん、昭和41年発売の美川憲一さんの歌だね。「どんな歌?」 さ〜。「おいっ!」

じゃぁ〜、かけるよ。プチッ!

…。「いいね。」 いいね。冒頭、歌詞の一行目から、魂を持っていかれそうだね。「歌声、いいね。」これ、120万枚売れたそうだね。「すごいね…というか、そうだろうと思うよ。いい曲だもの。」

アーケード 曲エンドレスで 鳴り響き

柳ヶ瀬。

ネットには、他の歌手が、カバーしてるのも、たくさん、あるね。「それだけ、名曲ってこと?」

そうだね。でも、美川憲一が、一番だね…。「ん? どうしたの?」

藤圭子さんも、いいね。同じ歌詞、同じ曲なのに、サビの部分が、違うね。「確かに。いいね。」

さっきから、ずっと、この曲がループしてるけど、ここに立ったら、商店街に曲が流れる仕掛けになってるの?「商店街にかかってるんじゃなくて、旅人さんの頭の中で、ループしてるんでしょ!」

大木や 人の賑わい 養分に

御薗の榎。

「この辺に、大木があるはずだけど…。」 無いね。「ひょっとして、これ?」 かれちゃった?「伐採されちゃった?」

信長さんが岐阜城主になった時、城下の繁栄のために…。「楽市楽座を開いた!」

そう、その市の守り神として、入口に榎を植えたそうなんだけどね。「案内板があるから、ここで間違いなさそうだけどね。」どうしちゃったのかね。

信長さん 明治になって 神となり

建勲神社。

「信長さんが、神に…って、知ってる。自分は神だって言って、安土城で石を拝ませたんでしょ。これを帝が恐れて仕組んだのが、本能寺の変、朝廷黒幕説。」

詳しいね。「大河ドラマ見てただけだけど…。」でも、神になろうとしたっていうのは、ルイス・フロイスの日本史に書かれてることでしょ?「他には、書かれてないの?」

まぁ、それが事実としても、帝が一神教を信じるクリスチャンなら、本能寺の変の黒幕は、朝廷だろうけどね。「そうか、八百万の神を受け入れて、下手したら庶民でも祀られてる立場からすると…。」あ〜、そうですか、で、終わりじゃないの?「ごもっとも。」

そして、ついに、本人の意思に関わらず、廃仏毀釈をもやってのけた明治政府から、織田信長を神とする建勲神社が創建され、ここにも勧請されたんだね。「全然、黒幕じゃ無いね。」

桶狭間 しのぶやタブの 大木が

橿森神社。

「この大木も、見事だね。」 タブの木って、書いてあるね。「タブの木? タブの木って言ったら、桶狭間の今川義元本陣跡の大木も、タブの木だったよね?」 そうだね。高徳院にタブの木、あったね。

「のぶながさん、祀られている目の前に、桶狭間で見たタブの木があるというのも、なんか、すごい因果だね。」

でも、高徳院のタブの木、植えられたのは、めいじになってからじゃなかった?「そ、そうだったね。m(_ _)m。」

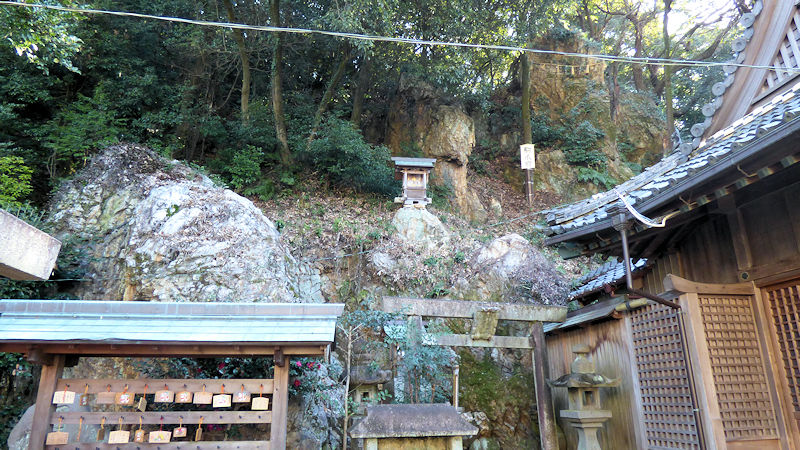

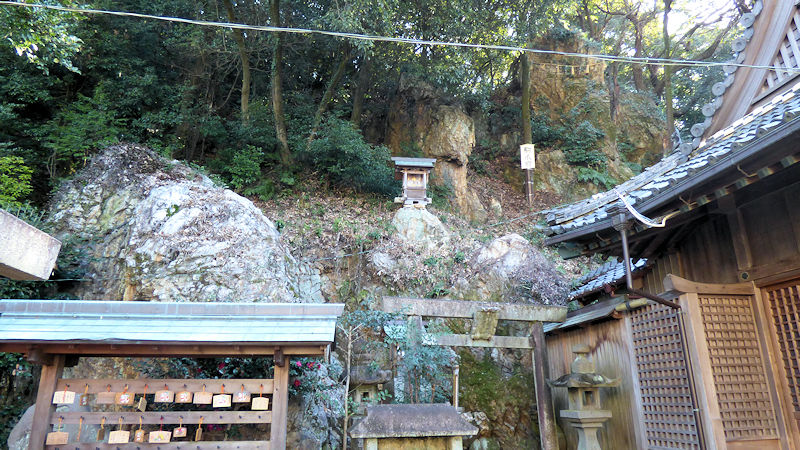

創建は 古代と言うも 岩見れば

橿森神社。

この神社の創建は、第十二代景行天皇の御代だと書いてあるね。「景行天皇って、日本武尊のお父さんだよね?」

そう。祭神も、日本武尊の従兄弟、市隼雄命。「いつの時代か、わからないくらい古いね。」

いや〜、でも、本殿の横というか、後ろの岩を見たら、話以上に、古いんじゃないかと…。

「確かに、雰囲気的には、神話の時代っぽい感じだね。」 この岩には、神人が駒に乗ってこの地に下った時の爪痕が残っているそうな。

怖くとも 一歩も引かず 立ち向かい

圓龍寺大銀杏。

「大木だね。大銀杏?」 この大銀杏は、火伏せ銀杏と言われているそうな。

明治の濃尾大震災のとき、この辺りは火の海になったそうだけど、銀杏が水気を発して、ここから先の類焼を食い止めたそうな。

「すごいね。」 そう。きっと当時の人は、見えない仏の力的なものを、感じたんじゃないかな。

追い出せぬ 鬼もさるもの タスキかけ

小熊地蔵菩薩堂。

「赤鬼さんと、青鬼さんだね。タスキを掛けてるね。」 赤鬼さんが、交通安全。「青鬼さんが…、見えないね。なんとか延命。なんとかって?」

う〜ん…、追儺(ついな)かな? 追儺延命?「どういう意味?」 災いをもたらす厄神をはらう、災いを払って長生きする?

「…ってことは、このスローガンのタスキを掛けてる鬼さんたちは、豆を投げて追い払う方じゃなくて、味方?なの?」

…そ、そうだね。見た目にも、お堂を守ってるとしか、見えないよね。

帰れずば 帰るまで言い 続けよう

小熊地蔵菩薩堂。

「鬼さんたちが、守るほどのお地蔵さまって?」

小熊地蔵菩薩さま。その昔、弘法大師が、墨俣川の橋杭で作られたそうな。「墨俣川?」 今の長良川ね。

元々は、小熊町に安置されていたようだけど…。「小熊町って?」 ほら〜、美濃路を歩いた時、昔の木曽川、境川の堤防を歩いたでしょ。あの南側。「桜がきれいだった、源平の墨俣川の戦いのあったところね。」

そう、そこから、織田信長さんが、この地に持ってきたそうな。「強引に?」

ところが、地蔵さまも、負けてはいない。信長さんの夢枕に立ち、元の小熊に帰りたいと言ったとか。「よくあるパターンだね。恐れおののいて、元に戻したって話。」

そう、さすがの信長さんも反省して、この土地の地名を、小熊に改めたそうな。「反省しとらんがな!」 お地蔵さまの負け。

究極の 演ずる顔に 魅せられて

浄土寺。

浄土寺…だけど、写真の背景は、お隣のお寺さん。

ここ、浄土寺に、太田ひさ、と、言う方が眠っている。「どんな方?」

女優だね。花子という名前ででていたようだね。「う〜ん、知らないね。」

えっ?知らない?? ヨーロッパやアメリカで、活躍した女優だよ。「ごめんなさい。あまり、テレビ、見ないから…。」

活躍されたのは、明治・大正の頃…。「そんな昔? 知るわけないでしょ!」 そう、女優してた時は、日本では誰も知らなかったんじゃないかと。「それって、海外でのみの活躍だから?」

彼女が、今日でも、有名なのは、彫刻家、ロダンのモデルを、たくさんこなしたからかな。「ロダンて、考える人の?」

ロダンは、日本の女優第一号と言われる川上貞奴にもモデルを依頼したが、ロダンを知らなかった貞奴は、断っている。花子さんに声をかけたのは、それから、数年後になるね。

日本人 誰でもよかった わけでなく

浄土寺。

「花子さんも、相当な美人だったの?」 う〜ん、そういうタイプでは、なかったみたいだね。背も低かったようだし。

森鴎外の小説、花子、の、モデルとされているけど、作中でロダンに花子が初めて会うときに通訳をした日本人が、彼女を紹介するのを同国人として、恥ずかしく思ったとあるね。「失礼な、やっちゃなぁ!」

でも、ロダンは、表面的なものじゃなく、内面的な何かを見たのかな。

「なるほど。で、どんな作品が残っているの?」 例えば、死の顔・花子。「こ、れ、は、凄まじい顔だね。これは、女優だから出来る顔?」

いやいや、この人の生きてきた人生があっての顔なんだろうね。「すごい苦労をされてるんだろうね。」

同じ街 思えば殿様 二人いて

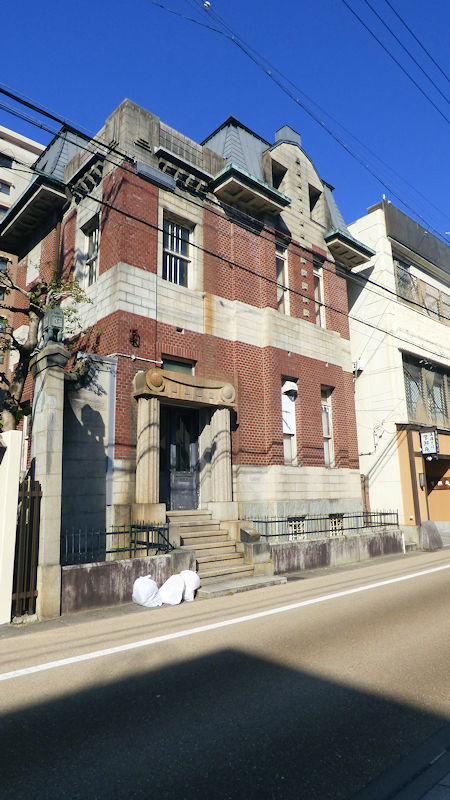

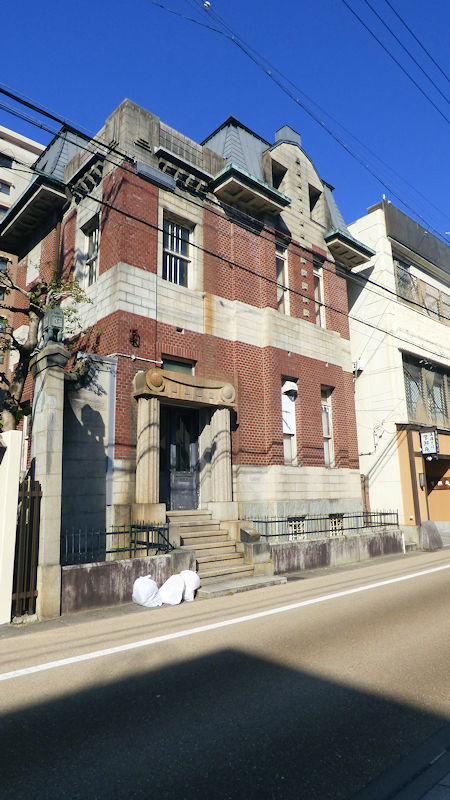

日下部邸跡。

「えっ? 岐阜って、お殿様、ふたりいたの?」 そう。知らなかったけどね。

岐阜城は、関ヶ原の戦いを最後に、廃城となる。そして、岐阜城から南南西に四キロばかりのところに、加納城を築き、加納藩を置いた。

「岐阜は、またまた、加納に、名前が変わったの?」 いやいや、別の街。岐阜の街は、尾張藩の所領となるね。その尾張藩主が、岐阜にやって来る岐阜御成の際に、本陣となったのが、ここ。

明治に、濃尾大震災で倒壊したのち、海運業で成功した日下部久太郎が建てた和洋の屋敷のうちの洋館が、この建物だそうな。

流浪しも 引っ張りだこの 如来さま

善光寺。

「善光寺って、長野の善光寺さんと、同じ名前だね。」 そう。分身仏が置かれているけれど、かつて、一時的に御本尊である一光三尊阿弥陀如来さまが、おられたことがある。

「それって、昼飯を通った時に聞いた飛鳥時代くらいの話?」 いやいや、戦国時代の話。「また、何かに巻き込まれて、流浪されたの?」

そう。しかも、私利私欲のために持ち出したから、祟りを受けたとまで噂された。「そうなの?」

最初は、武田信玄が甲斐の甲府へ持ち出し武田家滅亡。

征服した織田信長が、岐阜、つまりここに移したら、直後に、本能寺の変。

次男織田信雄が、尾張の甚目寺へ。

譲り受けた徳川家康が、遠江、浜松の鴨江寺に移したが、腫れ物悪化で死にそうになり、甲斐国に戻す。

豊臣秀吉が、大仏倒壊のあとに、方広寺に移したが、死去。

亡くなる前日に、信濃に返すことを決めたとか。

「う〜ん、日本の歴史を、動かしてるね。」

一笑に 付させぬ迫力 願い込め

善光寺。

「これまた、大きな鬼さんだね。」 神づくりの鬼さんだよ。「えっ?神って、一体…? どちらの神?」 美濃和紙。「おいっ!」

善光寺サポーターの方々が作ったそうで、今年で七代目だそうだよ。「毎年、作られてるの?」 節分がおわったら、願いの短冊と一緒に、お焚き上げされるそうだよ。

ちなみに、持ってるのは、鬼に叶う棒。「やっぱり、ここでも、鬼さんは、味方なんだね。」

梅の頃 少し先駆け 鬼の頃

善光寺。

「いいね。街のあちらこちらに、鬼の像。ここ、鬼の街?」 季節でしょ!季節!節分!

「でも、季節感が、醸し出されて、いいね。一番良かったのは、黄金の鬼さんだったかなぁ。」 黄金の鬼さん? そんな鬼さん、どこにいた?

「ほら〜、駅前に。」 それ、織田信長公!「でも、本能寺ホテルで、森蘭丸が、冷酷非道で、鬼みたいだって、言ってたよ。」 確かに…、綾瀬はるかが、信長さんにチクって、笑ったけど…。

参道に 楼門、山より 神々し

伊奈波神社参道。

「ここの神社、すごく大きいね。神社前の広場、参道の長さ、幅、大きな楼門、さらに奥深く続く拝殿、本殿。」

でも、それらよりも増して、参道脇に直立の杉の木に、神を感じるね。「山より、でかいんじゃない?」 そう、そんな感じ。

願う人 心を写す 絵馬掛け所

伊奈波神社。

「最近、こう言った、願いごとの言葉だけじゃなくて、顔を描くと言うか、自分も参加して完成させるような絵馬って、多くない?」

うん、いいと思うよ。描く前に、自分の顔を意識するし、意識したら、良くあろうと思うし、そうなると、意識も願い事も、前向きに、明るくなるものね。

「境内の雰囲気が、明るくなるね。」 いいね。

楼門の 残り雪より 背が高く

伊奈波神社。

拝殿で、拝んで、振り向くと…。「雪、残ってるね。楼門の屋根。」 でも、目を引くのは、隙間に見える雪山。

いいね。「いいね。あれは…、見たことあるよね。小津の権現山?」

う〜ん、分かんないけど、多分そうだと思う。

よっぽどの ことでなければ 願いごと

黒龍大社。

摂社だけど、雰囲気が違うね。凛としている雰囲気。雑談してたら、いけないような…。「絵馬のデザインが、重々しいね。」

でも、この摂社は、伊奈波神社自体がここに移される前から、ここにあったそうな。「そうなんだ。」

重々しい雰囲気と相まって、願い事が、すごく効きそうな感じがするするね。

シルエット だけのお城が 浮かび出て

岐阜城。

「岐阜城が、やっと、見えてきたね。」

そうだね。随分と遠くから、シルエットは見ていたけどね。

「すっごく、見上げるお城だね。」

本当に 仲悪かった 親子かな

常在寺。

ここには、斎藤家の菩提寺。斎藤道三と、息子義龍の像が、並んで掛けられている。「見る限り、親子で争ったとは、とても思えないね。」

まぁ、親子で争ったと言う例は、この当時、珍しいことじゃないからね。

遺言が どれだけの価値 持つものと

常在寺。

「遺言状を残してるんだね。」美濃国を、娘婿、織田信長に譲るって言うのは、有名な話だよね。

「他にも何か、書かれてあったの?」 そう、ビックリしたのが、多分、四男と五男に対してだと思うんだけど、仏の道に進めと。「マムシと呼ばれた人が…、なんとね。」

しかも、その四男と五男は、後に、このお寺の住職に、なっている。「マムシと呼ばれた人の息子が…、めちゃ素直だね。」

2024.01.29.:

穂積駅から、岐阜駅まで、てくてく。

美江寺 > 河渡| 加納 > 加納