>新記事 >宿場リスト >人物リスト

大津 > 草津

電車道 ひとつ曲がれば 宿場町

旅する人に なっちゃいました

大津の京町一丁目を右に曲がると、がらりと景色が変わります。お~。宿場はやっぱり、こうでなくちゃね。

でも、昔からこうだったのかな? 全然、知らなかった。「2019年3月23日に無電柱化完成を祝うセレモニーがあったようだよ。」...な、なんと、この古きよき時代の宿場っぽい雰囲気の通りが、一番新しいってこと??

国中が 震え上がった 街角を

子犬散歩の 爺さんが行く

大津事件のあったところ。明治24年に、来日中のロシア帝国皇太子が、警備の警官に斬りつけられた事件。

教科書では、法を曲げなかったことで特筆されている事件ですが、よく何事もなくすみましたね。日本、無くなっていたかも。

皇太子を京都でおもてなしした際には、その日でもないのに五山の送り火まだやったとか。そこまでやってのこの事件、まあ、当時はまだまだ発展途上だったので、さぞかしビビったことでしょう。でもやはり、なんでもそうですが、返って好印象を与えるような事後の速やかな対応が光っていたのでしょうね。

宿場町 交差点にて 左見て

右見て釘付け 県庁本館

民家の家並みが続く京町通り、信号で止まって、横を見ると...、なんといきなり場違いのような建物! 県庁本館です。上に塔があるし、一瞬、国会議事堂かと。「そんな、あほな...」 ...いっそ、町屋風にしたらよかったのに。(失礼 m(_ _)m)

旧街道 京町通りを 歩めども

歩めど大津 百町のまち

大津の京町通り。長いですね。どこまで行っても、大津、という感じ。まあ、実際は、もともとの大津だけじゃなく、大津、膳所、石山とず~っと家並みが続いているので、とっても長く感じるんですよね。

知ればこそ 風景重ね 歩くけど

未だ目にせぬ 琵琶湖かな

大津の京町通り。そういえば、琵琶湖、まだ見てないですよね。「えっ、そう? どこかの町屋の間か、交差点で見えなかった?」 ...う~ん、見たような、見てないような...。

寒風に 遊び相手を 探してか

平野神社の 鞠好きの獅子

蹴鞠の神様を奉る神社。もともと京都御所の西側、滋野井の名水のあたりにあった精大明神を移されたとか。そう、京都で蹴鞠の神様といわれる白峰神社に奉られているのも精大明神。もちろん、滋野井から移られた。

神社にあるボールを蹴ろうとしている狛犬。これは珍しいのではと、撮影したのですが...。そういや、置物等でもなんかよく見ますね。webで検索しても沢山出てくるし! なんだぁ! それに神社に対して向かって左が狛犬、右が獅子。獅子に鞠は、猫がボールを大好きなのと同じ? かつて、老中阿部正弘は、獅子と鞠にたとえて、烈公(水戸斉昭公)に造艦、と言ったとか。結局、そんなに珍しくはないのかな??

木曽殿も 芭蕉もゆるりと 休まれよ

今日は月曜 お寺は休み

大津の義仲寺。木曽義仲と言えば、北国へ落ち延びる途中で討ち死にしたという記憶から、てっきり、琵琶湖の北の方で亡くなったのかと思ってました...が、なんと大津にお墓があるとは。「教科書の文章は、最後までちゃんと読もうね!」。

しかも、お隣には、これも有名人:松尾芭蕉が眠るって? 芭蕉って、大阪でなくなったのに? 伊賀出身じゃなかった? 義仲の子孫? ファン?

木曽殿と 背中合わせの 寒さかな (又玄)

う~ん、かっこいい!...えっ! 今日はお休み!? 「ちゃんと調べといてよね!!」

大友の 皇子を密かに まつりたる

いわいの社 どれほど古き

石坐神社。大友の皇子を奉っているというから、かなり古いですね。京都も奈良もなかったころですよ。

壬申の乱って、いつだっけ? 「672年だね。」 ...今から、千...えっと、すごい昔。「ちゃんと計算しようね。」

大友の皇子と言えば、弘文天皇。天皇になられたのが、明治3年。「1870年だね」 ...壬申の乱から、千...えっと、すごく経ってるね。「ちゃんと計算しようね。」

ぼんやりと 霞む景色の 奥の奥

あれは伊吹だ 雪つもってる

街道を琵琶湖の方へ外れて、由美浜から。景色、爽快ですからね。ここにいてたら、先に進まないですね。

しばらく周りを眺めていたら、遠くの山々の上にとてもでかい山を発見!たぶん、伊吹山でしょうか。豪快な大きさですね。ホント。

年ごとに

色づき燃えては 散りて行く

治部が思いの 大銀杏かな

和田神社。関ヶ原の戦いに敗れた石田三成が、京都へ護送される休憩の際、この木につながれたとか。

う~ん、この木に繋がれたら、逃げるのは無理。やはりその大将が持つ雰囲気からか、視覚的に大きなものに繋がないと、安心できなかったのでしょうかね。

往来も まばらな脇の 本堂の

ひなたで昼寝 猫大あくび

石坐(いわい)神社の近くの桃源寺で昼寝していた猫くん。このあたりの旧東海道は、大津市の街なかの生活道路という感じなので、近所の人しか通らないのか、のんびりした感じ。

江戸時代は、街道と反対側のお寺の裏は、琵琶湖だったらしいので、今の4車線の湖岸道路からプリンスホテルのあたりは、埋め立て地。まあ、随分と埋め立てたものだね。おかげで風光明媚なお散歩コースができあがっていて、うれしいけれど(^_^)。

鳩が群れ ひなたぼっこで 丸こまる

膳所のお城の 本丸の跡

湖岸道路を渡って、琵琶湖にぽこっと突き出している膳所城跡公園。ゲートボールをしている人たち以外は、散歩している人が数人。住宅地とつながってないので、人も少なく、寒いけど、鳩もまったり。

膳所藩は、本多家7万石。江戸時代、長かっただけに、長期に及ぶ悪政・一揆、幕末も含めて藩内の争い等、平穏無事ではない時期もあったとか。そのときも、鳩くんはここでひなたぼっこしていたのかな?

葉を落とし メタセコイアの 枝の間を

寒々抜ける 比良おろしかな

膳所城公園。琵琶湖に「浮いている」ような城跡なので、視界抜群! 爽快な気分を味わえます。寒いけど。

写真は、近江大橋。昔は有料だったような気が? そのときから、このような景色だったのかな? 覚えがない。

「ねぇ、ねぇ、比良おろしって、比良山から麓に吹き下ろす風だよね? この辺を吹く風も、そう言うの??」...う~ん。「確認してないの?」...最後は、比良山の風、にしようかなぁ。

風の音 時やさざ波 たつ膳所の

城址で今朝の 餌探す鷺

またまた膳所城公園。「なかなか進まないね。」...主なき城の家紋が入った瓦の上で、門番のように鷺が周りを警戒中。ところで、本多家の家紋は、三つ葉の立葵。ほ~、徳川家の家紋と似てますね。

「殿! 徳川家の家紋を三つ葉葵に決めたとか?」

「うむ! 他家では似たものも含め使用は許さぬぞ!」

「これは本多の家紋の首だけ盗んだものにみえますぞ!!」

「?? 首ではない、兜じゃ!

盗んだのではなく、そちの強さにあやかったのじゃ!」

「それは嬉しゅうござる。子孫代々、大事にいたします!」

「(け、結局、使い続けるのか??)」

...なんてね。(失礼 m(_ _)m)

目には風 冷たく吹きそな 小春日の

雪の比良山 覗く通りは

膳所神社の前。鳥居を前にして、右を向いた景色が写真。

街道の一筋西側の通りになるかな。 「ということは、街道でも同じ風景?」 ...えっ! そ、そういうことになるね。「写真、撮ってないの?」 いやぁ~、進行方向と逆だから、一度も振り返ってないので...。「じゃ、帰りに撮ればいいよね?」 ...帰りって? 「江戸からの帰り!!」 (°◇°;) ゲッ!!

鬼のよな 敵に体を はるよりも

福求む人 呼び込む方が

膳所神社。移築された膳所城本丸表門。まあ、城を体をはって守るよりも、初詣の笑顔の家族連れを迎える方が、門にとっても、いいでしょうね。

本殿が 森が大きな 声あげる

チンチン電車の 通過音かな

膳所神社。すごいですね。本殿からすごい音がするのですが、京阪電車! 廻って見てないのですが、ひょっとして本殿のすぐ裏を走っているのですか?

ここ曲がれ 旧街道の 道しるべ

わかる人には 胸こそばゆく

こういう道しるべって、結構、ありますね。

近所の方にとっては、昔のメインストリート:東海道がここだったんだ、という誇らしい感じを受けるんですが、実際に歩く人にとっては、何かちょっと恥ずかしい感じもしますね。えっ、私のために、これ、付けてくれたの?って感じかな。本当に、ありがとうございます。

「もうちょっと、上! もう少し! そう!そう!」

「ホントに、こんなの見て歩く人、いるんですかね?」

「しらんがな!」なんてね。(失礼 m(_ _)m)

武の紋に 重ね神社の 飾り付け

されて賑わう 犬走り門

若宮八幡宮。膳所城の犬走り門が移築されています。確かに、瓦の紋が、三つ葉の立葵ですね。膳所神社同様ですが、この門も、きっと移築されてからの第二の人生を喜んでいるのではないでしょうかね。

立葵 賀茂から流れ 武家の紋

移築になって もとの神社へ

本多家7万石の膳所城。先祖は、京都の賀茂の神社に関係あるとか。で、は賀茂の神社の立葵。その紋を入れた瓦の門が、移築されて若宮八幡宮に。もとの神社に戻ってきたということですね。

一戸建 玄関脇の ちさき碑は

膳所のお城の 総門の跡

膳所城の勢多口総門跡。といっても、碑だけ。しかも一般のお宅の玄関先なので、写真も撮りにくいですよね、これホント。

ここから先が、本来なら粟津晴嵐とよばれ、松の並木が続いていたところなんでしょうかね。

波打ちも 家並さえも 工場に

粟津晴嵐 老松二本

粟津晴嵐、近江八景のひとつ。今は、まわりは工場で、広々してるんだけど、残っている松はこの2本だけなのかしらね。でも、奥の松なんか、形がかっこいいよね。これが並木道をなしていたと思うとすごいね。

写真の道から左手は、たぶん、昔は琵琶湖だったのかな。雰囲気を味わうなら、琵琶湖岸に出た方が、よかったかも。

工場街 風と吹き抜け 石山に

人すれ違う 商店街

石山付近。賑やかな雰囲気になってきましたね。でも、かつて、旧街道も賑わっていたから、この雰囲気だけを吸い込んで、目の前の風景は無視し、広重の浮世絵を思えばよいのでは? 「き、器用だね。」

行く波も 行く風行く人 見守りて

文字もかすれし 瀬田の擬宝珠

瀬田の唐橋。擬宝珠は、どれも一緒じゃなくて、書いてある年代に違いがありますね。明治8年、昭和39年、47年、54年など。

足早に ゆっくり眺め 渡り行く

小橋大橋 瀬田の橋

瀬田の唐橋。「ふたつ、橋があるんだね。」...う~ん、知ってたような、知らなかったような...。早く橋の中央から琵琶湖の方を見たいので、小橋は駆け足で通り過ぎ、大橋の上から琵琶湖の方を眺めました。「かわいそうな小橋。」

写真は、大橋の上から振り返って、小橋の方を撮ったもの。現在の位置に大小ふたつの橋をかけたのは、豊臣秀吉のときらしい。

足早に 渡り行く 小橋

ゆっくり眺め 渡り行く 大橋

二つ合わせて 瀬田の橋

家並みが 突然切れて 地図どおり

現れてきた 瀬田の唐橋

瀬田の唐橋。遠くから見えているんじゃなくて、突然視界が広がって、という感じ。

唐橋を 見に来てみれば 上に立ち

目が釘付けに 琵琶湖へ比良へ

瀬田の唐橋。歴史上、いろんなところで、何回も登場しますね。今は、車がぶんぶん通っているので、どうしても橋に立って、そこからの写真を撮ってしまいますね。「橋を見に来たんじゃないの?」...ま、まあね。

眺めれば 大きな琵琶湖 一人して

背負ってるよな 瀬田の唐橋

瀬田川は、川幅を見ても、ものすごく大きい川には見えませんが、すぐ上流が琵琶湖なので、でかく見えますね。

通常ある海に注ぐ大河の逆みたいな感じですね。うみ全体の水が、この川から流れ出ているんですからね。

勝ち負けを 歴史を日本の 行く末を

決めていたのは 瀬田の唐橋

この橋ほど、歴史上たくさん登場する橋もないのでは? しかも、ものすご~く、古くからね。

ある意味、この橋が歴史を決めているとも言えるのではないでしょうかね。

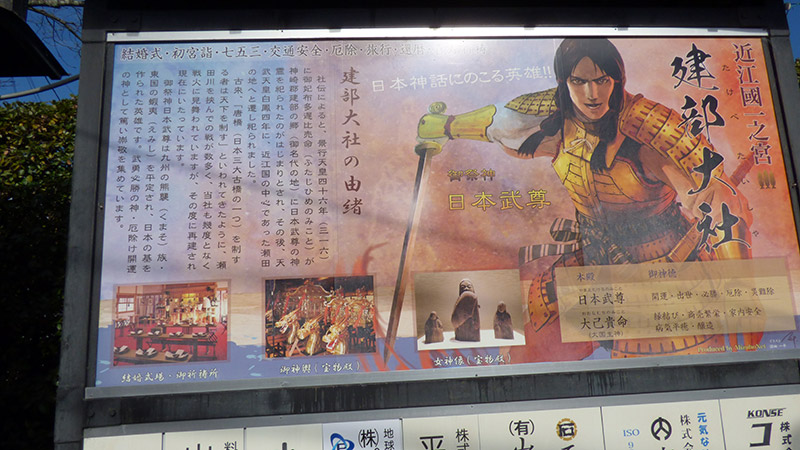

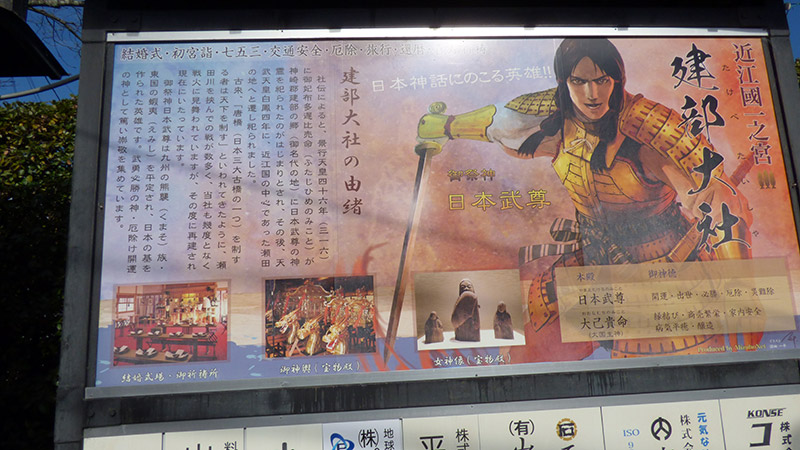

イケメンの 神のイラスト 古きよで

新しきかな 建部のやしろ

近江の国一の宮の建部神社。由緒を記した大きな看板ですが、何かインパクトありますね、イラストが。祭神は、日本武尊。

滋賀県って、伊吹山、琵琶湖、日本武尊と、スケール大きいですよね。

御神木 三本杉に 両方の

手のひらいっぱい 広げて当てて

その昔、一夜にして成長したという三本杉。とんでもないパワーの生命力。参拝のみなさん、手をあてておられたので、私も。

多賀大社 日吉大社が おられるも

一の宮なる 建部の社

近江の国、ビッグな神社が多いですね。

お社の 写真を撮れば にこにこの

視線を感じる アニメの聖地

建部神社の末社の檜山神社。建部神社から少し離れたところにあります。

ここ、アニメの聖地だそうですね。どうりで、写真をバシバシ撮っていると、何か感じる視線がちがっていると...。

寂しさは 里で詠むより 月見れば

都の方が 我が身に深く

大江千里の旧居跡。写真は、そこから少し草津へ進んだところ。この辺に住んでいたのかなぁ? 少し先には、月の輪池があるので、なんとなくこのあたりは、月の名所だったのかな? 「ちゃんと、調べたの??」 ...でも連想する歌は、

月みれば 千々に物こそ 悲しけれ

我が身ひとつの 秋にはあらねど (大江千里)

「この歌、ここで詠んだの??」 ...う~ん、調べきれないね。でも、なんとなく違うような気がするね。「どうして?」 ...里は月がなくてもさびしいものだから。(失礼 m(_ _)m) 逆に月みたら、語れる友にあったような気になるんじゃないかと。月見れば 千々に物こそ 楽しけれ...。(失礼 m(_ _)m)

風なくば 波は絶たねど 月の輪の

池に水無し 影とどまらず

月の輪の池。写真の碑の柵のうしろに広がっているのが、月の輪の池、だったところかな。

名前の由来は、池に映った月が美しかったからだとか、月輪殿といわれた九条兼実の荘園内にあったから、とも言われているそうな。

まあ、でもいい名前ですよね。目の前になくても、この名前から連想する風景を見れるのがいいですね。

狼川 どんなに怖い ところかと

聞けば昔は 大亀だって

狼川。その昔は、大亀川だったらしい。「狼と亀、えらいイメージが違う名前になったんだね。」...ローマ字で書くと、ookame と ookami。"e"と"i"が違うだけ。 語尾の"e"は、サイレントEだから、発音しないでしょう。「うそでしょ。日本語なんだから」..."e"がなかったら、オオカム。英語で書くと、O come。...とくれば、O come, O come, Emmanuel。「それって、久しく待ちにし主よとく来たりて?」 オオカミを漢字かな混じりで書くと、おお、神! 「ここって、何かあるの?」...掘ってみようか?「何で掘るのよ?」(失礼 m(_ _)m)

弁天の 島はひと目で 分かれども

往来の中 待つはなかなか

弁天池。おつゆと飛脚との悲恋の物語の場所。けがを負わせてしまった飛脚が再び街道を通るのを、おつゆは来る日もくるひも待ったそうな。

まあ、池自体は農業用のため池って感じですが、池の中に小島があるので、印象に残りますね。江戸時代の名所のガイドブックにも描かれていたそうなので、旅人の目印にもなっていたのでしょう。

小さき島 隠れた方が 一発で

御用になるわ 日本左衞門

弁天池の弁天島。ここに江戸時代の大盗賊:日本左衛門が隠れていたとか。当時の風景からしても、隠れていそうな感じだったんでしょうかね。名前と逆のイメージですよね。

ちょっと待てよ。「何? なに?」 ...弁天様は七福神のひとり、金運の神様でもあるので、この島にお宝を隠したんじゃ?? 掘ってみようか? 「また、それ?」(失礼 m(_ _)m)

旅人の 喉潤した 故事を見て

自販機探す 萩の玉川

野路の、萩の玉川。十禅寺川の伏流水が清らかな泉となって湧きいでて、あたり一面咲き匂う萩とあいまって...、と案内板にありましたが、さぞかしきれいな風景だったんでしょうね。「その割には、歌が味気ないね。」 ...そ、そう言われれば...。

あすもこん 野路の玉川 萩こえて

色なる波に 月やどりけり (源俊頼)

「それ、ひとの歌でしょ。」

草津駅 尋ねば道の 先のさき

タワーマンション 一里塚かな

草津って、結構都会!(失礼 m(_ _)m) きょ、京都より都会(失礼 m(_ _)m) すご~く背の高いマンションが建っていて。しかも、電車で京都へ20分、大阪へ50分と大変便利。

昔も東海道と中山道の分岐点で、にぎやかだったみたいだけど、どんな眺めだったのやら。

遠い地の 寄進の名前 願をかけ

成就の御礼 幾重にも

矢倉稲荷神社。旧街道と、車がブンブン通る国道が交差しているところにある、こんもりとした小さな森。本殿のすぐ横を国道が通っているのだけども、旧街道からは、写真のとおり。

ずら~っと並ぶ鳥居ですが、結構遠い住所地も書いてありますね。絶大なパワーがあるのかな? もちろん、拝んでいきました。

草津川 時に流され 東から

宿場の西へ 川筋移り

草津川は、もともとは、東海道と中山道の分岐点にあり、渡っていたのですが、川筋が付け替えられて、今は、大津から来た際の入り口に流れています。

まあ、建物なんかは、古いとか、新しいとか、見た目に分かりますが、流れている川も移動しているなんて、ちょっと考えませんよね。

幼子の 将来それぞれ 参拝も

みんなそれぞれ てんでバラバラ

立木神社。保育園児たちと遭遇。本殿でみんなの参拝が終わるのを、待っていました。みんな、無邪気で、かわいいですね。ホント。それぞれが、バラバラに、鈴をならしたり、お辞儀したり、手をたたいたり、先生にお賽銭のことを聞いたり。でも、一番清らかな心で参拝しているんじゃないでしょうかね。

街道の 追分碑より インパクト

天井川を くぐるトンネル

草津の追分。大津からやってきて、ここで東海道は右に曲がり、中山道はまっすぐ。ふたつの大きな街道の分岐点なんだけども...、目が行くのはトンネル! 町のど真ん中にトンネルって。

草津川のトンネルなんですよね。「川が上を通っているの?」...そう、びっくりしますよね。草津川は天井川なので、かなり高い所を流れていて、荷車等を通行させるのに苦労するので、明治になってからトンネル通したとか。

草津川 東海道の 道を曲げ

中山道を 堰き止めて

草津の追分。天井川の草津川も、氾濫すると被害甚大なので、川筋を付け替えられて、今は公園になってます。トンネルの横の階段を上っていくと、広場ですね。町の中心部にまとまった広さの広場があるのは、いいですね。

草津なる 地名が描く 山を野を

花咲き乱る 匂いを添えて

「この写真は、どこで撮ったの?」...写真はイメージです。「おい!」

草津を詠んだ歌に、

近江路や 秋の草つは なのみして

花咲くのべぞ いづこともなき (尭孝法師)

草津という地名だけから風景を想像した歌。すごいね。「でも、来てみてがっかりしたんでしょ。」 ...で、私も草津だけから風景をイメージして詠んで見ました。「純粋に?」...えっ? 「じゃぁ、ひとつ質問するから、即答してね。」 ...何?「草津といえば!」...お、温泉!「それ、別のところでしょ!!」(失礼 m(_ _)m)

忘れもの 忘れてませんよ 今もなお

記録に残る 新撰組の

草津の本陣。なにやら、新撰組が泊まったときの忘れ物が保管されていたとか。江戸で新規に隊士を募集した帰りのことで、忘れ物の部屋の記録から、どうやら幹部らしい。そのとき、江戸へいった人も分かっているので...、

「武士たるものが、泊まった宿に、忘れ物するなど、士道不覚悟!切腹じゃ~! して宿主殿、宿泊したものの名は?」

「土方歳三様、伊藤甲子太郎様、斎藤一様、それから...」

「...も、もう、よい!」

なんてね。(失礼 m(_ _)m)

死してなお 七十七泊 川止めか

幕府に旅の お許しを待つ

草津の本陣。黒船が来航する14年くらい前の話。佐土原藩の参勤交代で投宿したお殿様、急死されたそうな。この時点で跡目相続の許可がまだ出ていない状態だったので、さあ大変。そのままなら無嗣断絶で、お取りつぶし。

そこで、療養中ということにして、幕府の許可を得ることに成功したとか。本陣の関係者は、言ってみれば人ごとなんだけど、77日を越えて情報を漏らさず、本来ならあとに続く宿泊も含めて、よく手配したなという感じ。すごい。

「川止めって?」...三途の川。(失礼 m(_ _)m)

東京へ 移ろいしなか 宮様が

泊まりし草津 雨、晴れ、くもり

草津の本陣。幕末、和宮様が江戸に行かれる際、お食事によられたとか。この時の行列は、警護も含めて総勢3万人、その長さは50キロ、通過するのに4日かかったそうな。京都を出られる時の歌は、

惜しまじな 君と民との ためならば

身は武蔵野の露と消ゆとも (和宮)

「な、なんとなく、吉田松陰の辞世みたい」...明治3年、帰っておられた京都で詠んだ歌は、うってかわって、

ことしこそ のどけさおぼゆ 去年までは

春を春とも 知らざりし身の(静寛院宮)

さらに世の中が移り変わった明治7年、名前の変わった東京へ再び行かれる際に寄られたときは、籠を担ぐ人も含めて16人だったとか。

そのときは、どのようなお気持ちだったのでしょうかね。

写真は、本陣内の上段の間。

京 > 大津 | 草津 > 石部(東海道)

| 草津 > 守山(中山道)