>新しい記事 >宿場リスト >人物リスト

京 > 大津

見送りの 弥次喜多さんの ながばなし

絶って旅立つ 三条の橋

三条大橋の西詰め南側にある、ご存じ、弥次さん喜多さん。何やらこのふたり、...当然いつも同じ姿ですが...、季節や時刻によって、話している内容が違って聞こえる気がしますね。話し出したら、長ソ~。

鴨川を ジョギングする人 小犬連れ

散歩道から 街道はじまる

三条大橋。鴨川にかかっています。両岸とも遊歩道。ともに、ジョギング、散策、自転車がぱらぱら。いいですね。

...で、写真正面の遊歩道のさらに左に、小さな浅い川が流れていますけど、何のためにあるのでしょうかね。「みそそぎ川だね。」 ...子ガモくんを、育てやすくするため?「少し西を流れている高瀬川に水を引くためにあるようだよ。」

かたちでも 色でもなくて 言の葉が

こころ思わす 都鳥かな

三条大橋、鴨川。「あれが、都鳥? 業平の有名な歌の?」

名にし負はば いざ言こと問はむ 都鳥

わが思ふ人は ありやなしやと (在原業平)

「この写真、隅田川で撮ったの?」 ...それじゃ、東海道、いきなり終わってるじゃない! 鴨川での撮影!

あれは、普通に言うユリカモメだね。「そうなの? じゃぁ、隅田川の渡し守が、これなむユリカモメ、って答えていたら、あの歌は生まれてなかったの?」 ...まあ、そうだね。言葉は大事だね。

街道の どこかで次に 会うときに

思いおこさす 今日この今を

三条大橋、鴨川のユリカモメ。「なかなか、橋、渡れないね。」 ...準備運動中!

まあ、業平が、京都に戻ったときにも、この鳥を見てほっとしただろうね。「えっ? 京には見えぬ鳥なりければ、だから、京都にはいなかった鳥なんだよね?」 そ、そうか、そうだよね。 じゃ、なんで、今、目の前にいるの?? 「1970年代になってから、京都に来るようになったらしいよ。」 ナント!

京三条 新撰組に 切られても

今も現役 橋の擬宝珠

全然知りませんでしたが、三条大橋の擬宝珠に、新撰組の刀傷があるそうな。西の端から数えて2つ目。えっ、北と南のどちら側って? それが両方とも。有名な池田屋騒動のときについたとか、なんとか。まあ、正確なところは分からないですが。

後ろに気配を感じて、格好つけて振り向きざまに切りつけたら、擬宝珠だったとか...なんてね(笑)。口笛ちょっと吹いて、周りの隊士に「いくぞ!」と、先頭に立って去ったとか。失礼 m(_ _)m。

豊臣の 時のままなる 姿でも

今を生きてる 人を見守り

三条大橋の擬宝珠。写真のものには、天正十八年と、ありますね。1590年、天下統一の年。すごいね、新撰組どころじゃないね。

まあ、でも、この橋も人通り、結構多いですねど、430年前のものがそこにあるなんて、誰も気づいてないのでは?

冬の木々 見送られつつ 渡れども

振り向けば秋 三条の橋

三条大橋を渡って振り返ったところ。「スタートして、すぐにうしろの景色見るとは、落ち着いてるね」...信号が赤だったから。「おい!」

渡る前の弥次喜多さんのところの木は、葉も落ちて冬:12月って感じだったけど、東詰はまだ秋だね。

東海道を歩いているうちに季節が変わった、というならともかく、橋渡っただけで、季節が逆戻りとは??

土下座とか ごめんなさいね 御所向いて

遥拝される 高山先生

三条大橋を東に渡って、川端通りを越えたところにある高山彦九郎の像、通称土下座像。江戸時代後期の尊皇思想家で、吉田松陰等幕末の勤皇の志士たちに、多大な影響を与え、心の鑑と仰がれたとか。

人は武士 気概は高山彦九郎

京の三条の橋の上 遙かに皇居を伏し拝み

落つる涙は鴨の水 (さのさ節)

そんなえらい先生だとはつゆ知らず、申し訳ございません。

上る人 落ち行く人も 800年

大将軍の 大銀杏かな

三条大橋を渡って少し歩いて、南側にちょっと下ったところにある大将軍神社。都への邪気の侵入を防ぐ守り神。まあ、今は街道ではなくネットやら何やら別の手段で、邪気がわんさかと飛び交っていますが...。

樹齢800年と言えば、鎌倉時代の初めかな。このご神木自体が、いっぱい傷を負い、いろんな想いを背負っている感があります。かっこイイ。

化け物が 出るのは遠き 山奥に

あらず足下 鵺の森かな

大将軍神社。昔むかし、ここの森に鵺が住んでいたそうな。毎晩夜になると、あやしい黒い雲がわいて、御所の上までいき、鳴き声が響き渡り、時の帝が恐怖のあまり病になられたとか。

きゃぁぁぁぁ! 鵺の鳴く夜は、恐ろしい (角川 映画)

鵺の森とも言われていたここ、都というか、御所からえらい近い所に、化け物が住んでいたんですね。

都への 邪気くい止める 三条に

なんで鵺さん 住んでるの

大将軍神社。だいたい、ここって、都に邪気が入るのを防ぐために奉られた神社なのに、なんで化け物が住んでたの?? う~ん、鵺って、顔がお猿さん、体が狸、手足が虎で、しっぽが蛇でしょ...、わかった! 「えっ! 何なに?」 近所の人が、珍しくって、勝手に餌をあげたら、しっぽ振って喜んで、居着いたとか。「野良猫かいな?」 居心地、よかったのかな、近所の人には気さくだったとか? 「おい!おい!」(失礼 m(_ _)m)

ほんとかな むかしばなしの 鵺退治

褒美の刀は 今に残りて

大将軍神社。で、鵺のお話、単なる作り話かと思いきや、鵺を退治した褒美として天皇から源頼政にくだされた刀:獅子王は、現在、東京国立博物館にあるとのこと。なんと。平安時代のお話です。

白川の 柳は風に なびけども

なびかぬ光秀 ここにねむらん

三条通りの白川端を、少し下がって東に入った路地に明智光秀の首塚が。し、知らなかった。山崎の合戦の5日後には、粟田口に首がさらされ、さらに5日後には塚に埋められたとか。

この日も、行列できてましたね。出張で京都に来たサラリーマン風のおじさんばかり。社内の反体制派の社員が、願掛けに来ているのかな?(失礼 m(_ _)m)

川沿いの 揺れる柳に 誘われて

左折しそうな 白川の橋

三条通りの白川橋の目立つ橋の柱の脇にある石碑。道標ですね。これが史跡、三条通白川橋道標。

京都の三条大橋を目の前にして、これより左、知恩院、祇園、清水道、という道しるべ。白川の柳にさそわれて、左へ曲がってしまいそうですね。

さらさらの 白川の水と ゆらゆらの

柳とひらがな 文字に誘われ

三条通りの白川橋。みちしるべ、いいですね。なんか、ひらがなで書かれているのが、川の流れや柳と相まって、雰囲気いいですよね。文字まで、ここを曲がれと、誘っているようですね。

有名人 結婚式の 跡地とか

碑が語るのは 坂本龍馬

有名人は、すごいですね。結婚式をやったところにも碑が立つんですね。「ホントにここなの? 適当に言ってない?」 ...龍馬の結婚相手は、お龍さん。お龍さんは、明治39年までおられて、その回想の中の話として出てくるそうな。なんと。

龍馬は、人より2歩くらい時代の先を行く人だから、碑だけ見ていたら、ちょっと軽い気もするんだけど、龍馬死後のお龍さんの後半生を思うと、なんとも胸にグッとくる感じがするね。

お龍さんは、明治になってから、ここに来られたことはあったのでしょうかね。

平安の 昔からあるよな 顔してる

神宮もそう 大鳥居もそう

平安神宮と大鳥居。平安神宮は1895年、大鳥居は1929年にできたとのこと。比較的、新しいんだね。

「この写真、遠くから望遠で撮ったの?」 ...そ、そうだけど? 「平安神宮まで行ってないの?」 ...そのとおり、というか、行ってたらキリないし。この写真の反対側だけでも、通りに沿ってすぐ近くには、天台宗三門跡のひとつで一時期御所にもなっていた青蓮院、その塔頭で浄土真宗本願寺発祥の地、蓮如上人生誕の地の崇泰院、日本一でかい山門の浄土宗本山知恩院、祇園祭で有名な八坂神社と並んであるし、その先は祇園、建仁寺、高台寺、六波羅蜜寺、清水寺等々、すっかり京都の東山界隈の観光地めぐりになって、何しに出てきたのかわからなくなるよ!

街なかか 街道なのか どこからか

境の分からぬ 粟田口かな

粟田口の碑の立つのは、三条神宮道を少し下がったところ。すごいですよ。「何が?」...碑の後ろは、工事用のフェンスがあり、三角コーンやバケツがまわりを囲んでいましたよ。上の写真は、交差点から少し東に行ったところ。

京の七口のひとつですが、ず~っと家並みが続いているので、どこで京を出たのか?よくわかりませんね。そもそもこの三条通は、鴨川を渡って、山科へ行っても三条通ですからね。いっそお江戸日本橋まで、三条通りでとおしたらどうでしょうかね?(失礼 m(_ _)m)

大鳥居 大名屋敷に 九重の塔

偲ぶ景色が 紅葉に映える

粟田口にある粟田神社。境内は街道から参道をかなり上った高い所にあって、写真はそこから北の方:岡崎公園を見たもの。

左側の大きな赤い鳥居は、平安神宮。右側の建物が、京都市美術館。江戸時代は、この辺は、大名屋敷。さらにさかのぼって平安時代は、六勝寺。そう、そのひとつの法勝寺の高さ80メートルの八角九重塔が立っていたのが、あの京都市美術館の右隣のあたり。

そのとき、この境内から見た景色は、どうだったのかな? ちなみに、写真の平安神宮の大鳥居の高さが24メートル。「じゃぁ、80メートルの塔って、その3倍以上! 随分高いね。」

路地裏か 玄関先か 敷地内

落ち着き拝めぬ 相槌稲荷

相槌稲荷神社。入り口は旧街道である三条通りに面しています...が、入っていくと、よそ様の居宅の敷地内に入っているような感が。ホントに入っていいのでしょうか、という感じ。まあでも、一般の神社と同様、神聖な気持ちで、礼節を守って参拝すれば大丈夫でしょう。ご近所のみなさん、ちょっと失礼します。

名刀を 共に鍛えし 神様も

およびも寄らぬ 謡曲聖地

相槌稲荷神社。平安の昔、この近くに住む刀匠:三条宗近は、帝から御剣を鍛える依頼を受けたそうな。宗近が日頃から信心するのが稲荷神社。その使いの狐の化身が、合槌を努めて名剣:子狐丸をうった。その合槌の明神を祀ったのがここ。

そして、そのお話が謡曲:小鍛治になっているとのこと。神社入り口の案内板の文末には、謡曲史跡保存会、とありました。ここは、謡曲の史跡、いや、ひょっとして、謡曲の聖地だったんでしょうか。

街道に 大きく入口 開けるのは

今の本陣 ウェスティンホテル

蹴上のウェスティン都ホテル。明治33年創業。高級ホテルと言うイメージ。私なんぞは、とてもとても、入れないのでは...。と思いきや、2017年には近所の山の猪が、地下1階の歩行者専用エントランスから入って、階段を駆け上がり、ロビーで大暴れ。誰でも入れるんだ。(失礼 m(_ _)m)

歴史ある 街道沿いで 新顔の

蹴上浄水 もう古株や

写真右が蹴上浄水場。当然、明治になってから出来たもの。旧街道からいうと、新顔ですが、できてから百年と少し。すっかり、古いもののひとつですね。

ここは、つつじが有名みたいですね。4,600本もツツジが植えられているとか。その季節には、一般公開されているそうです。その一般公開も、大正の初め頃からだとか。

足早に 行くは都か あの世へか

入り口粟田の 刑場の跡

なんか恐ろしい気がする粟田口刑場跡。写真は、少し手前のもの。怖くって写真撮れませんでした。

でも、4車線道路で、車もビュンビュン絶え間なく走っているし、何も知らなければ、どうっていうことないところ。

でも、でも、でも....、ここで処刑された人の数は、なんと15,000人! 「それは、嘘じゃない? 話を膨らませてるよ!」...なんでも、死者を供養するのに、1,000人ごとに建てた供養塔が15あるそうな。やっぱりこわい!

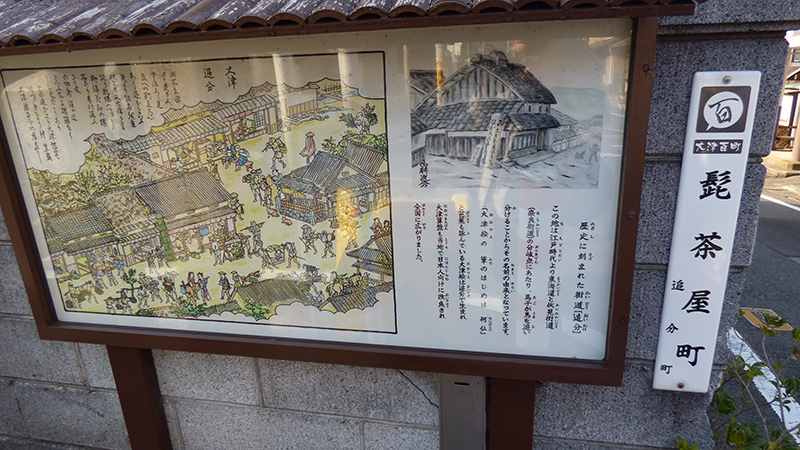

雨降れば ぬかるむ時代に 京大津

舗装していた 車石かな

ここは、九条山の車石を置いている広場。擬似的に往事の様子を再現してあります。

知りませんでしたね。京都と大津の間の東海道が舗装されていたとは。かなりの荷車の交通量で、牛車だけでも年間16,000両弱の通行があった年も。逢坂山と日岡峠があるので、道がぬかるんだら大変なことに。台車の車輪と車輪の幅も共通だったのかな?

車石は、ここだけじゃなくて、道中、ところどころに展示してますよ。中には、イラスト解説入りのものも。

本当に 東海道か 向こうから

クルマが来たら よけられないぞ

九条山から、4車線の道路とお別れして、脇道の旧街道へ。でも、ちょっと幅が。向こうから岩が転がってきたらどうするんでしょうかね。「インディージョーンズかいな!」 ...でも、荷車押していて、向こうから大名行列きたら、大変だよ。「大名行列は、京都を通れないでしょう。」 ...例外もあったそうだよ。「そこまでいくと、よっぽど運が悪いとしか...」

山科の 街並み見えて 三条を

発ちて少しは 歩いた気分

ここは、日岡峠。まあ、現在の三条通りを車で走ると、峠なんてあったっけ?って言う感じ。歩いて初めて峠を感じるかな。

三条大橋を出発して、緩やかな上り坂を蹴上から日岡へ。ここで下り坂に。また、最初は4車線の道路だったけど、途中から狭い道に入るので、なんとなく旧街道を歩いてる感も出てきますね。少し充実感が。

街道も 都も何も 無きころより

ずっと眠れる 山科御陵

天智天皇の山科御陵。もっと山の奥の方にあるのかと思ってましたが、参道が旧東海道に面しているとは驚き。

7世紀から8世紀に造られたということで、すっごい昔ですね。今は山に溶け込んで見えてますが、出来た当時は逆に周りが何も無く、全部自然の緑で、ここだけ目立っていたのでしょうか。

先の人 ここで返した 開いてる門

どこまでいって いいのでしょうか

天智天皇の山科御陵。随分前を、いかにも地元の方という感じの赤ちゃんをだっこしたお母さんが、友達とおしゃべりしながら散策してましたが、門のところでUターン。門は開いていて、入っていけそうなんだけど、いいのかな? メンテナンス中? う~ん、やめとこ。

町内の 角っこ家の 軒先に

ポツンと立つ碑 五条の別れ

山科の五条別れ。左へ行くと、牛若丸と弁慶の五条の橋へ。右に行くと三条の橋へ。都に入る手前で、都のどこに行くのかによって、ここで分かれたところ。

この街道の新しい道は、一筋南を通っているし、五条通も4車線道路の国道1号線として、ここより東の追分で、分岐。まあ、写真のように今じゃ、普通に住宅地の角という感じ。でも京都市指定・登録文化財です。「えっ? あの家? 電柱? 交差点?」 ...道標です。

何知らず 通っていても 目を引くは

往来面した 六角お堂

山科地蔵。京都の入り口六カ所に置かれた六地蔵のひとつ。この世とあの世を行き来し、あの世では閻魔大王の補佐をしていたという小野篁が、桜の大木から彫った六体の地蔵の一体を奉る。

ほぉ~、そんな話を知らなくても、歩いてたら、なんだこれは?と思いますよ、ここ。写真に撮ったり、いろいろ案内板を見たり。ここが山科の六地蔵か、と一番最後にきますね。すみません、篁様。

どちらへと 進むか悩む 雰囲気じゃ

なき店先の 小関の別れ

小関越の分かれ道。三井寺への道でもあるので、写真のように書いてあります。どちらの道を進むのか、何で判断したんでしょうね。今の感覚じゃ、車がぶんぶん通る歩道を行くか、ゆっくり山の道をゆくか、というところですね。快適に歩くんなら、小関越でしょうけど、本道を行くことにします。

坂よりも 手強そうなる 車かな

行方眺める 逢坂の道

旧街道が新しい道:国道1号線と交差しているところ。写真は歩道橋の上から逢坂山の方を望む。旧街道は、写真左下から右上へ行ってるんですが、写っていません。もう交差してないし。旧街道を行こうとすると、この歩道橋を通るしかないですね。

ここから先は、しばらく旧街道ですが、少し行くと再びこの道と合流して、歩道を歩くことになります。なんか、気が進みませんね。

8車線 陸橋渡りて 旧街道

写真を2枚 水筒ひとくち

新しい道から、旧街道に入った瞬間が、実にいいですね。古い家など無くても、何か、ほっとしますね。

上り坂 道も民家も くねくねと

山に消えてく 旧街道

家並みは、新しい普通のおうちばかりですし、電柱電線も派手ですが、この道のカーブがなんともいえず、いいですね。まあ、日頃住んでいるところが、ひらたいところで、道も直線、味気ないところにいるから、余計に思うのかもしれませんね。

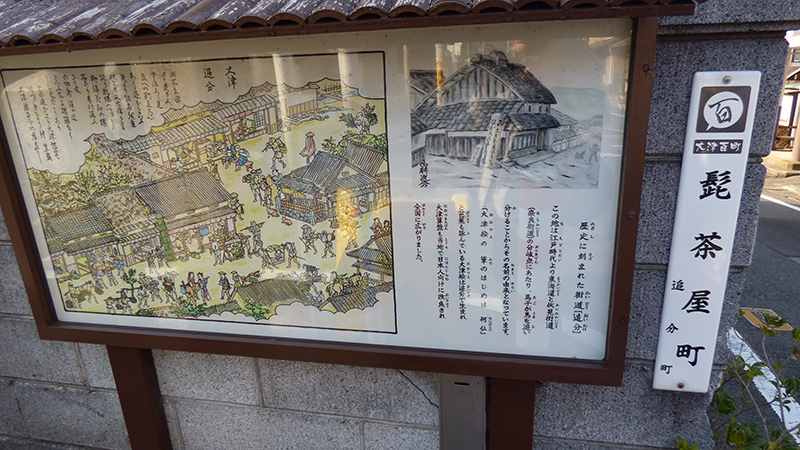

東海道 五十を越えて 三は右

七は左の 髭茶屋追分

髭茶屋の追分。江戸側からやってきて、右へ行くと、京都の三条大橋、東海道五十三次の終点へ。左へ行くと伏見、淀、枚方、守口から大阪高麗橋、東海道五十七次の終点へ。東海道同士の分岐点と言えるでしょうか。

大名行列は、例外はあったにせよ、基本的に京都は通れないので、左へ進んで伏見へ行ったのでしょうかね。

「でも、ここも京都でしょ! 通ったらダメじゃない」 ...右側の縦長の看板を見て。大津百町ってあるでしょ。「うそっ! ここ、もう、大津??」

|(大津追分)> 大津

|(大津追分)> 伏見